Le Cantique des cantiques cèle des sources vives, et des secrets certains. Il suffit de se glisser dans l’espace de ses silences et de ses abysses sereins, il suffit de caresser ses absences sûres, sciemment allusives… il suffit de sentir son souffle saint.

Chacun de ses mots est un voile, un indice, une invite.

Les versets 1-3 du chapitre 4 du Cantique des cantiques sont traduits de la façon suivante, dans la version de la Bible de Jérusalem:

Que tu es belle, ma bien aimée, que tu es belle !

Tes yeux sont des colombes, derrière ton voile.

Tes cheveux, comme un troupeau de chèvres,

ondulant sur les pentes du mont Galaad.

Tes dents, un troupeau de brebis tondues qui remontent du bain.

Chacune a sa jumelle et nulle n’en est privée.

Tes lèvres, un fil d’écarlate,

et tes discours sont ravissants.

Tes joues, des moitiés de grenade, derrière ton voile.

Cette traduction est sans doute l’une des meilleures qui existent en françaisi. Cependant, l’impression qui s’en dégage au premier abord est celle d’une sorte de poème d’amour, orné de métaphores un peu mièvres, parfois bizarres, décalées, et qui donnent à penser qu’elles pourraient bien cacher un double, voire un triple sens.

On ne pense pas pouvoir s’en satisfaire…

Une lecture attentive des versets hébreux du Chir ha-chirim (dans la version massorétique de la Bible qui sert aujourd’hui de référence dans le monde juif), révèle plusieurs différences significatives entre l’original hébreu et cette traduction de la Bible de Jérusalem.

D’autres différences, d’autres écarts encore, apparaissent dans bien d’autres traductions, tant les plus anciennes que les plus récentes, de ce texte unique au monde. Elles semblent toutes se heurter à son opacité intrinsèque, à son dessein secret, sans atteindre à son sens profond.

Les traductions proposées au cours de l’histoire (la version grecque de la Septante, la latine de S. Jérôme, et les principales versions dans différentes langues européennes) peinent à rendre certains des mots les plus obscurs, qui ne semblent pas se prêter aisément à une interprétation ‘naturelle’, celle qui semblerait aller de soi dans le contexte apparent, – celui de la célébration d’une rencontre amoureuse.

En analysant l’étymologie des mots hébreux, et en revenant à leurs sens premiers, les plus anciens, ce sens que les racines hébraïques mettent encore en évidence, je me suis efforcé de percer certains des sens qu’ils portent intrinsèquement, originairement, et de mettre au jour le réseau des allusions, des images et des métaphores qu’ils induisent, qu’ils favorisent.

La méthode a du bon. On trouve bien des pépites, mais aussi des abysses.

Pour une raison qui sera expliquée et argumentée en détail, j’ai dû inventer le néologisme âm(i)e, et j’ai traduit deux mots habituellement considérés comme des noms communs (yonah, plur. yonim, « colombe » et rimmon, « grenade ») comme des noms propres Yonah (Jonas) et Rimmon (le Dieu unique, considéré comme « Dieu du souffle »).

Voici cette tentative de traduction :

Voici, tu es belle, mon âm(i)e, voici, tu es belle !

Tes yeux sont des Yonah piégés en ton fond,

Tes cheveux, comme des démons en bataille,

Dévalant le mont du Témoignageii,

Tes dents, comme des [filles] épiléesiii remontant du bain,

Chacune est en couple, pas une n’est stérile,

Tes lèvres, un fil écarlate,

Et ta bouche est désirable.

Ta tempe, comme un voile, et derrière, merveille ! – Rimmoniv !

הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי, הִנָּךְ יָפָה

hinnakh yafah ra‘yati hinnakh yafah.

Je traduis :

Voici, tu es belle, mon âm(i)e, voici, tu es belle !

Le premier hémistiche du verset 4,1 a une forme ternaire, il est composé de deux exclamations, hinnakh yafah (« voici, tu es belle! »), encadrant symétriquement, comme deux ailes éployées, une troisième exclamation ra‘yati (« mon amie !», ou plutôt « mon âm(i)e » !).

Pourquoi répéter « voici, tu es belle! » ? Parce qu’il s’agit de deux beautés, l’apparente et la cachée. Célébrer la beauté apparente n’est qu’une introduction à la célébration de la beauté cachée, à laquelle le Cantique est réellement dédié.

Le mot central, רַעְיָתִי, ra‘yati, a pour racine le verbe רָעָה, ra‘ah, dont le premier sens est simplement pastoral : « paître, faire paître, conduire ». Les sens secondaires, dérivés de cette idée originaire, fondamentale pour un peuple de pasteurs, sont soit négatifs, rappelant la conséquence destructrice du passage des troupeaux : « se repaître, brouter », et au figuré : « détruire, maltraiter », soit positifs : « suivre, aimer, fréquenter ».

Ainsi : « Ils paîtront, ou détruiront (ra‘ou), avec l’épée, le pays d’Assur » (Mich. 5,5), « le feu détruira (yer‘a) ce qui sera laissé » (Job 20,26), « il maltraite (ro‘eh) la femme stérile » (Job 24,21).

Les acceptions positives du verbe ra‘ah, pris au figuré, sont souvent utilisées dans un contexte curieusement négatif.

De cela, on conclura à une sorte d’ambiguïté du verbe ra‘ah, dont le mot רֵעַ, ré‘a, garde la trace, en signifiant à la fois : « ami, prochain, amant », mais aussi « l’autre ».

Les versets bibliques suivants illustrent bien le double sens, positif et négatif, de ce mot :

« Et tu t’es corrompue avec beaucoup d’amants (ré‘im) » (Jér 3,1), « aimée d’un amant (ré‘a = d’un autre que son mari) » (Osée 3,1).

Le mot peut aussi avoir un sens plus abstrait : « pensée, volonté ».

En conséquence, traduire le mot ra‘yati du verset Ct 4,1 par « mon amour », ou « ma bien-aimée », comme cela est souvent fait, ne rend pas compte de l’ambivalence originelle du mot.

Pour bien le traduire, il faudrait conjoindre l’idée d’ « amie » avec l’idée d’« autre », sans négliger la piste ouverte par les sens « pensée, volonté »…

J’ai opté pour une voie combinant ces possibles, avec le néologisme : « âm(i)e ». L’âme est en effet amante et autre, amie et proche, et elle est pensée et volonté.

L’hébreu a d’autres mots pour signifier « âme », comme rouaḥ ou nechamah, mais dans le contexte tout particulier du Chrir ha-chirim, traduire ra‘yati par « mon âm(i)e » me paraît une solution préférable à « ma bien-aimée ».

Le deuxième hémistiche du verset 4,1 se lit :

עֵינַיִךְ יוֹנִים, מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ

‘èïnikh yonim mi ba‘ad le-tsammatekh

Je traduis :

Tes yeux sont des Yonah, piégés en ton fond.

Tous les traducteurs des versions reconnues traduisent יוֹנִים, yonim, par « colombes ».

Le mot hébreu yonim est le pluriel du mot יִוֹנָה yonah, qui signifie certes « colombe », mais qui est aussi le nom du prophète Jonas, יִוֹנָה Yonah, – lequel fut jeté à la mer pendant une tempête, puis avalé trois jours durant par un ‘énorme poisson’ (dag gadol)v.

Le mot yonah évoque donc, non seulement la célèbre colombe annonçant à Noé la fin du déluge, mais aussi de manière indirecte et métaphorique le prophète Jonas, pris dans un ouragan marin, puis englouti dans le ventre d’un poisson gigantesque.

Ce mot yonah n’est donc pas sans une certaine profondeur, abyssale, historique et prophétique, qui vient habiter les yeux de la Sulamite et les mettre en abîme…

Une question se pose. Pourquoi privilégier dans la traduction de yonim l’acception de la colombe (yonah) plutôt que celle du prophète Jonas (Yonah)?

Certes yonim est au pluriel et le nom Yonah est au singulier.

Mais si l’on fait l’hypothèse qu’il s’agit d’un texte à clefs, dont chaque mot pèse, dont chaque tournure cache une idée anagogique, alors on peut faire a priori la remarque que ni la colombe ni Jonas ne sont des prédicats évidents, allant de soi, pour qualifier les yeux de la Sulamite.

Il me semble que l’on devrait garder à l’esprit les deux sens, d’autant que les yeux sont dits aussi être « derrière un tsammah», suggérant par là les métaphores du « piège » ou du « filet », métaphores qui peuvent s’appliquer à la colombe et à Jonas. Notons que l’on traduit souvent tsammah par « voile » en français. Mais, outre le fait que cette traduction par ‘voile’ ne correspond pas aux traductions de la Septante et de la Vulgate, l’image du « voile » n’a guère de sens si elle est mise en rapport avec les ‘colombes’ et encore moins avec ‘Jonas’…

Le mot hébreu צַמָּה, tsammah, dérive de la racine verbale צָמַם, tsamam, « tisser, tresser ». Le mot צָמִים, tsamim signifie « ce qui est natté, tressé », et peut s’appliquer à une chevelure, mais il signifie aussi, par métaphore, « filet, piège » ou même « celui qui tend le piège », le « brigand ».

La traduction de tsammah par « voile » est aussi possible mais elle est considérée par Sander et Trenel, dans leur Dictionnaire Hébreu-français, comme ‘douteuse’. Sander et Trenel rapportent trois traductions possibles de l’expression mi ba‘ad le-tsammatekh: selon les uns, « derrière ton voile », selon les autres, « entre les nattes de tes cheveux », et selon d’autres encore, beaucoup plus allusifs : « outre ce qui est caché en toi, ce que l’on doit passer sous silence »vi.

Dans un commentaire fort technique de ce passage publié dans le monumental An Old Testament Commentary édité par Charles Ellicott, le mot tsammah est traduit par ‘locks’ (mèches, boucles, tresses de cheveux) et on lit à ce propos :

« Locks. Heb. Tsammah, only besides in chap. 6,7 and Is. 47,2. So in Is. 47,2, the LXX understood it, though here they have given the strange and meaningless translation ‘out of they silence’, which the Vulgate has still further mystified into ‘from that which lies hid within’, a rendering which has been a fruitful source of moral allusion to the more hidden beauties of the soul. »vii

«Boucles, tresses. Le mot hébreu tsammah se trouve par ailleurs seulement en Ct 6,7 et en Is 47,2. C’est ainsi qu’en Is 42,7, les Septante comprennent ce mot, bien qu’ici [en Ct 4,1] ils aient donné la traduction étrange et incompréhensible ‘hors de ton silence’, que la Vulgate a plus encore mystifié en ‘hors cela qui est caché à l’intérieur’, une leçon qui a été une source fructueuse d’allusions morales aux beautés les plus cachées de l’âme. »

En effet la Septante a traduit l’hébreu mi ba‘ad le-tsammate-kh (Ct 4,1) par ‘ektos tès siôpèseôs sou’, soit, si l’on retraduit littéralement du grec en français : « hors de ton silence », ce qui est pour le moins relativement mystérieux, et même plutôt incompréhensible dans le contexte du Cantique.

Que pourrait vouloir dire en effet : « Tes yeux sont des colombes, hors de ton silence » ?

Pourtant c’est bien là , mot-à-mot, la plus ancienne traduction de l’hébreu vers le grec, rédigée par un aréopage de rabbins et de savants au 3ème siècle av. J.-C., soit environ un siècle seulement après la composition du Cantique des cantiques.

Les variations d’interprétation et de traduction de l’expression mi ba‘ad le-tsammate-kh fournies par la Septante ou la Vulgate font ressortir la simplicité de la solution généralement admise (‘derrière ton voile’).

Mais les leçons de la Septante (‘hors de ton silence’) et de la Vulgate (‘hors de ce qui est caché en toi’), donnent à réfléchir et incitent à subodorer qu’il y a peut-être des sens cachés que les traductions courantes ne rendent pas…

Si l’on s’en tient à la racine étymologique du mot tsammah, ce sont les notions de « nattes », de « tresses » (de cheveux), mais aussi les métaphores du « piège » ou du « filet » qui s’imposent.

Si l’on tient compte que l’idée de ‘prise au piège’ peut s’appliquer tant aux colombes (yonim) qu’à Jonas (Yonah), avalé par un poisson géant, et en gardant le mot hébreu yonah, on pourrait donc traduire:

« Tes yeux sont des Yonah pris au piège ».

Il y a encore une possibilité. La tresse, la natte, ou la mèche de cheveux pourraient aussi être des métonymies désignant ‘that which lies hid within’, c’est-à-dire les ‘parties secrètes’ de la Sulamite, ou ‘ce qui est caché à l’intérieur’ (– et par ‘parties secrètes’, il faudrait entendre ici non son sexe, mais plutôt le ‘tréfonds de son âme’):

D’où cette autre proposition de traduction, en manière d’alexandrin :

« Tes yeux sont des Yonah, piégés en ton fond ».

Tes yeux sont comme des Yonah ou des Jonas engloutis, des colombes prisonnières, ou des prophètes rendus muets par la profondeur de tes secrets, sidérés par tout ce qui est enfoui au fond de toi.

Et toi-même, ô Sulamite, tu es piégée par ce qui est le plus profondément caché en toi…

Tes cheveux, comme des démons en bataille,

Dévalant le mont du Témoignage.

Le mot hébreu employé dans le Cantique pour « cheveux » est שַׂעְר sa‘er. Ce mot appartient à une large famille sémantique, associant notamment les cheveux ou les poils au bouc, au démon et à la terreur et à l’épouvante. Basés sur la même racine, et ne différant que légèrement par les vocalisations, on a les mots: שֵׂעַר se‘ar, « cheveux, poils », שֵׂעִיר se‘ir, « velu », שָׂעִיר sa‘ir, « bouc ; satyre, démon », שָׂעַר sā‘ar, « être effrayé, frémir d’épouvante ; emporter comme dans un tourbillon », שַׂעַר sa‘ar, « terreur, épouvante ; orage, tourbillon » et שְׂעָרָה se‘ārāh, « tempête ».

Tous ces mots, proches par l’étymologie, forment un réseau de sens, se contaminant les uns les autres. Ces mots employés dans un contexte donné, incitent parfois à des interprétations allant au-delà des contextes immédiats, apparents.

Les « chèvres » comparées à la chevelure, peuvent-elles n’être simplement que de paisibles caprins, dans un contexte bucolique et pastoral ?

Sans doute pas.

La chevelure s’associe étymologiquement, en hébreu, à la passion démoni(a)que, à la tempête et à l’épouvante. Cette image plus rude, plus forte, est bien prégnante. Mais aucune traduction courante n’a cherché à en rendre compte…

Le mot שַׂעְר sa‘er, « cheveux », évoque d’emblée, étymologiquement et phonétiquement, l’image du « démon » et du « satyre ». Puis, viennent à l’esprit sensible aux résonances hébraïques, les idées de « frayeur » et d’« épouvante » associées aux boucs et aux démons, et aussi les idées d’« orage », de « tourbillon » et de « tempête », évoquées par les cheveux tourbillonnant.

Les cheveux de la Sulamite peuvent sembler, au premier regard, au premier degré, ‘comme un troupeau de chèvres’.

Mais sa chevelure symbolise allusivement un troupeau de bêtes velues, de boucs endiablés, dévalant les pentes du mont Galaad.

Bien que nous soyons ici dans un contexte hébreu, cette fuite éperdue de boucs évoque subliminalement quelque chose de l’ordre de la tragédie grecqueviii.

Le mot hébreu signifiant «bouc, chèvre », עֵז, ‘éz, offre, de plus, une ample matière à réflexion. Il a pour racine verbale עָזַז, ‘azaz, « fortifier, rendre fort, être puissant ». Un autre substantif, très proche, עַז, ‘az, signifie « force, puissance ».

Quant au mot « troupeau », l’hébreu עֵדֶר, ‘édêr, n’évoque rien d’un désordre incontrôlé, d’une foule en folie, bien au contraire. Sa racine est עָדַר ‘adar, qui signifie « mettre en ordre de bataille ». Le « troupeau de chèvres » signifie donc, phonétiquement et étymologiquement : « des forces, des puissances mises en ordre de bataille »…

D’où cette proposition de traduction :

Tes cheveux, comme des démons en bataille.

Où cette bataille a-t-elle lieu ?

Sur les pentes du mont Galaad.

Le mont Galaad évoque un épisode de la Genèse. Pour témoigner de l’alliance qu’il a conclue avec Laban, Jacob a érigé un monument de pierres qu’il nomme Gal‘ed (ou Galaad), – mot-à-mot : gal « monceau de pierres » et ‘ed « témoignage », c’est-à-dire le « monument du témoignage ».ix

Rachi écrit en effet à propos de cette expression: « ‘La butte du témoignage’ : C’est la traduction araméenne de Galed, écrit en deux mots GAL ‘ED. »

Le mot גַּּל, gal, possède une seconde acception, celle de « source », – sans doute par métonymie, car souvent une source sourd de quelque amas de pierres.

Or, dix versets plus loin, le mot גַּּל, gal désigne directement la « source scellée » de la Sulamite : gal na‘oul.x

Dans la Genèse, gal a servi pour désigner la « butte » (du témoignage), et dans le Cantique, gal désigne la « source » (fermée, scellée).

Le mot gal met en réseau cette intertextualité, et relie les idées d’alliance et de témoignage avec les hauteurs du mont Galaad et l’abyssale et celée « source scellée » de la Sulamite…

Quelle est cette source scellée ? Son âme assurément.

Les cheveux de la Sulamite semblent comme un troupeau de démons velus descendant de la hauteur de la montagne, appelée « Monument du Témoignage » par Jacob. Pourquoi ces boucs fuient-ils ? Pourquoi dévalent-ils du sommet du Mont du Témoignage ?

Dans une première interprétation, on peut imaginer qu’ils fuient le sacrifice auquel ils sont destinés en tant que boucs, ils fuient la perspective de tous les sacrifices qui seront faits à leur dépens dans la suite des siècles, au pied d’autels de pierres, ou au Temple de Jérusalem, en mémoire du « Témoignage » de Dieu, – témoignage dont Il a gratifié l’alliance conclue entre Laban et Jacob…

Rachi explique en effet que c’est « l’Éternel » qui a été le Témoin de l’alliance de Laban et Jacob. Le « Témoignage » est donc celui de Sa présence.

Ces boucs, ces velus, ces démons, fuient. Ils ne veulent certes pas être sacrifiés. Ils fuient Galaad, ou Gal ‘ed, ils ne veulent pas être les témoins du Témoignage, du témoignage de la Présence de l’ Éternel, lors de l’alliance de Laban et de Jacob.

Ils ne veulent surtout pas être en Sa présence.

D’où cette possible ré-interprétation:

Tes cheveux [ou tes ‘démons’], comme un troupeau de boucs [ou de diables],

Dévalant le mont du Témoignage [– ou, fuyant la Présence de l’Éternel].

Mais cette fuite descendante va confronter les chèvres/boucs/démons à un autre troupeau, qui lui, remonte…

Le verset suivant reprend l’image du ‘troupeau’ en inversant tous les termes.

Tes dents, comme un groupe de [filles] épiléesxi remontant du bain,

Chacune est en couple, pas une n’est stérile

Pour qualifier le mot ‘dents’, שִׁנַּיִ , chinnaï, le Cantique emploie l’expression כְּעֵדֶר הַקְּצוּבוֹת , ki-‘édêr ha-qetsouvot, souvent traduit : « comme un troupeau de brebis tondues ».

Les « brebis » ?

À lire attentivement le texte hébreu du verset Ct 4,2 le mot ‘brebis’ n’y apparaît absolument pas. On lit seulement : « un troupeau de tondues ».

L’adjectif הַקְּצוּבוֹת ha-qetsouvot est au féminin pluriel. Il pourrait donc s’appliquer en effet à des brebis. Mais aussi à des jeunes filles. Le substantif étant absent, il est possible de préférer cette acception. D’autant que le mot qetsouvot peut vouloir dire « tondues » mais aussi « rasées » ou « épilées », et que l’expression « remonter du bain » s’applique bien plus facilement à des jeunes filles juives suivant le rituel, qu’à des brebis tondues…

Si l’on se rappelle maintenant le verset précédent, l’opposition est frontale, flagrante, entre les « velues qui descendent » et les «épilées qui remontent ».

D’un côté, « les cheveux » : les chèvres (velues) descendent de la montagne, comme un troupeau de démons fuyant Dieu.

De l’autre, « les dents » : les brebis (?) « tondues » remontent du bain.

On peut interpréter cette opposition comme la descente (ou plutôt la fuite) des démons ou des désirs, représentés par les « boucs » et les « chèvres », et la pureté des «épilées», des jeunes filles nues qui remontent du bain rituel, le bain qui purifie, juste avant la cérémonie nuptiale.

Les cheveux et les poils : furie, tempête, lubricité.

Les dents : nudité, blancheur, pureté.

Les images de la tonte et du bain impliquent visuellement la blancheur et la propreté.

Mais il y aussi dans la sonorité du mot hébreu שִׁנַּיִ chinnaï, ‘dents’, une résonance associée à des mots très proches phonétiquement et métonymiquement, dérivés du verbe racine שָׁנַה, chanah, ‘briller’, ou encore comme l’adjectif שָׁנִי chani, ‘écarlate’ (adjectif que l’on retrouve dans le verset suivant pour qualifier les lèvres de fil ‘écarlate’, soulignant d’autant plus que les lèvres ‘écarlates’ (chani) sont fort proches des ‘dents’ (chinnaï) blanches et pures).

Il est intéressant de remarquer que le verbe racine שָׁנַה, chanah possède aussi deux autres sens apparemment contradictoires : « changer » et « répéter, refaire ». Du verbe chanah avec le sens de « changer » dérive le substantif chanah « année ». Du verbe racine chanah avec le sens de « répéter » viennent l’adjectif numérique ordinal cheni « second » et les mots michnah « double, copie, second » et chin’an « répétition ».

Or cette idée de ‘répétition’ et de ‘double’, associée phonétiquement au mot ‘dents’, est mise en avant par l’expression qui suit : שֶׁכֻּלָּם, מַתְאִימוֹת , chêkoullam mat’imot. mot-à-mot : « chacune, deux par deux (ou accouplée) », et complétée par une autre expression : וְשַׁכֻּלָה, אֵין בָּהֶם ,vé-chakoulah ’éïn ba-hêm, mot-à-mot : « et stérile, – pas une d’entre elles ».

On est immédiatement frappé par le jeu de mots délibéré, absolument intraduisible, dont l’hébreu nous gratifie : chêkoullam, « chacune », renvoie phonétiquement à chakoulah, « stérile ».

On peut tenter d’interpréter ce jeu de mots ainsi :

«Chacune » est « stérile » chêkoullam chakoulah, mais toutes sont « accouplées», et alors « pas une ne l’est [stérile] ».

Comme le mot ‘brebis’ n’est pas présent dans le texte, on l’a dit, il est d’autant plus tentant de développer des interprétations anagogiques. La meilleure est celle qui met l’âme en scène.

Si la Sulamite est une métaphore de l’âme, alors indéniablement, le psalmiste a voulu montrer que l’âme est double, partagée entre des puissances et des passions qui descendent et des aspirations et des désirs qui remontent.

Le verset suivant étaye cette même idée.

כְּחוּט הַשָּׁנִי שִׂפְתוֹתַיִךְ, וּמִדְבָּרֵךְ נָאוֶה

ke-ḥout ha-chani siftotaïkh, vé midbarékh na’vêh

Tes lèvres, un fil d’écarlate,

et ta bouche est désirable.

Le mot חוּט, ḥout, signifie « fil » ou encore « filet », et certainement pas « ruban » comme l’a cru Paul Claudel sur la foi du latin vitta. L’un des sens les plus anciens de ḥout est associé aux pierres de fondation que l’on entourait d’un fil, un ḥout, pour en prendre la mesure.

Il y a encore ici, d’ailleurs, une évocation intertextuelle qui a un rapport avec la confiance engagée, et avec la parole jadis donnée à une femme prostituée, Rahab, qui avait aidé les espions hébreux à observer les défenses de Jéricho: « Quand nous entrerons dans la contrée, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre » (Jos 2,18 ).

Le fil d’écarlate n’est certes pas le « ruban rouge » dont se gaussait imprudemment Claudel dans son ignorance de l’hébreu. Il représente le fil symbolique qui lie les personnes par la parole donnée.

Ta bouche est désirable.

On commence à se douter que les traductions proposées pèchent souvent par l’inexactitude et l’à-peu-près. On ne suivra pas ici l’improbable traduction « tes discours sont ravissants » de la Bible de Jérusalem.

Le mot hébreu מִדְבָּרֵךְ midbarékh signifie simplement « ta bouche », et non pas « tes discours ». Et le mot נָאוֶה na’vêh ne signifie certes pas le mièvre adjectif « ravissant », mais de la façon la plus crue, la plus violente : « désirable ».

Il vient du verbe ’avah, vouloir, désirer ».

On le trouve par exemple dans Isaïe :

« Je t’ai désiré en mon âme, toute la nuit » (Is 26,9),

Ou dans le Deutéronome : « Dans tout le désir de ton âme » (Dt 18,6).

Il faut donc traduire, me semble-t-il :

Ta bouche est désirable.

Le visage de la Sulamite semble être le théâtre de forces et de puissances contradictoires : ses yeux évoquent la déréliction d’un prophète avalé par le poisson, ses cheveux la furie de démons fuyant la présence divine, ses dents symbolisent la pureté et la future fécondité de vierges épilées remontant du bain, ses lèvres la fidélité à la parole donnée, et sa bouche incarne le désir d’amour.

כְּפֶלַח הָרִמּוֹן רַקָּתֵךְ

מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ

ki–palaḥ ha-Rimmon raqqatekh

mi-ba‘ad le-tsammatekh

Ta tempe,comme un voile, et derrière, merveille ! – Rimmon !

C’est peut-être là le verset le plus obscur et le plus profond de ce passage.

Le mot hébreu רַקָּה raqqah signifie « tempe », et il est parfois traduit par « joues », mais cette dernière acception est fautive, si l’on se rapporte à l’étymologie de raqqah, qui en lien avec l’adjectif רַק raq, « mince, fin, fine », s’applique bien à la finesse des tempes, derrière lesquelles on sent battre le pouls. L’idée de finesse correspond beaucoup moins bien à des joues, pleines et rebondies…

On traduit souvent כְּפֶלַח ki–pêlaḥ : « comme des moitiés ». Cette traduction est censée correspondre au sens obvie de la « grenade » (rimmon).

Le mot פָּלַח, palaḥ, appartient à une famille de mots, très proches étymologiquement, et phonétiquement, dont פָּלָה, palah , פָּלַא, pala’.

La racine verbale פָּלַא, pala’ , signifie « être extrême, étonnant, merveilleux » et le substantif pala’ a pour sens: « prodige, merveille », « admirable, merveilleux, extraordinaire », comme dans « Dieu fait des prodiges » (Ex 15,11) ou « Je me souviendrai de tes merveilles » (Ps 77,12).

La racine פָּלָה, palah, signifie « être distingué, séparé ».

La racine פָּלַח, palaḥ, signifie « couper, fendre », d’où le substantif פָּלַח, palaḥ « ce qui est coupé, morceau, moitié ».

Ces mots ont un lien évident entre eux : être un prodige → séparer, consacrer → être distingué → être coupé.

Mais la traduction du mot palaḥ comme « morceau, moitié », quoique formellement exacte, est fort triviale dans le contexte, et surtout elle laisse complètement dans l’oubli l’idée originaire, fondamentale, de « prodige, merveille ».

En fait ces mots (pala’, palah, palaḥ) sont implicitement associés au sacré, au divin.

Au piel, le verbe pala’ signifie « séparer des autres, consacrer par la parole », ce qui implique l’idée de séparation et de consécration associée à l’idée de merveille et de prodiges.

Quant au verbe chaldéen פְּלַח, pelaḥ, il signifie « servir, adorer Dieu », comme dans ce verset de Daniel : « notre Dieu, celui que nous adorons » (Dan. 3,17).

Le même mot, à une voyelle près, peut signifier d’un côté « moitié (de grenade) », et de l’autre « adorer (Dieu) ».

Dans le contexte du Cantique, j’incline à penser que pour bien comprendre le mot פָּלַח, palaḥ, il faut sans doute chercher du côté de l’adoration de Dieu, plutôt que du côté de la tranche de grenade.

Ceci est d’autant plus probable que le mot qui lui est ensuite associé (רִמּוֹן rimmôn) a deux sens, dont l’un est un nom divin, en araméen, – selon le dictionnaire Gesenius-Robinsonxii.

Il peut signifier « grenade », lorsque rimmôn est compris comme un mot d’importation étrangère, signifiant toute sorte de fruits à la forme ronde, comme pomme, grenade ou citron (‘lemon’)…

Mais s’il est lu et compris comme un mot araméen, alors Rimmôn signifie « Dieu ».

D’ailleurs on trouve l’expression « temple de Rimmôn » à plusieurs reprises dans la Bible juive, par exemple en 2 Rois 5,18 : « Quand mon Seigneur vient se prosterner dans le temple de Rimmôn, il s’appuie sur mon bras; je devrai donc me prosterner dans le temple de Rimmôn. »

L’original hébreu de ce verset est franchement mystérieux, car il emploie le mot Adonaï pour « Seigneur », par ailleurs utilisé pour désigner le Dieu d’Israël…

בְּבוֹא אֲדֹנִי בֵית-רִמּוֹן

be-bo’ Adonaï beït-Rimmon

Soit, mot-à-mot : « Quand Adonaï vient dans le temple de Rimmon ».

Dans le grand commentaire de la Bible en huit volumes, édité par Charles Ellicot, cette mention du nom Rimmôn dans ce passage étrange est ainsi annoté:

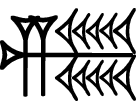

«Le temple de Rimmôn. C’est le Dieu assyrien Rammânu (de ramâmu, « tonner »). Une de ses épithètes en cunéiforme est Râmimu, ‘Celui qui tonne’, et une autre est Barqu (=Bâriqu) ‘Celui qui illumine’. Rimmôn était le Dieu de l’atmosphère, en akkadien AN.IM (‘Dieu de l’Air ou du Vent’), qui figure sur des bas-reliefs et des cylindres armé d’éclairs. Son nom est souvent mis en avant dans le récit du Déluge (par ex. il est dit : Rammânu irmum, ‘Rimmôn a tonné’), et l’un de ses titres est Râhiçu (‘Celui qui fit le Déluge’). Les Assyriens assimilaient Rammân au Dieu araméen et édomite Hadad. (Cf. ‘Hadad-Rimon’, Zac 12,11 et : ‘Tabrimon’,1 Rois 15,18). Une liste d’au moins quarante et un titres différents de Rimmôn a été extraite de stablettes cunéiformes. »xiii

Qu’on soit invité à considérer ces éléments.

D’un côté, Rimmôn est un Dieu araméen, Dieu du Vent et de l’Air, dont le nom remonte à un Dieu akkadien de l’Atmosphère, un Dieu tonnant, qui a déclenché le Déluge, et qui remonte lui-même plus en encore en arrière (- 4000 ans av J.-C.) au Dieu suprême de Sumer : An, Dieu du Ciel, du Vent, du Souffle.

D’un autre côté, dans un texte de la Bible juive, on lit qu’un « Adonaï » est venu se prosterner dans le temple de Rimmôn.

Peut-on raisonnablement, dès lors, traduire Rimmôn par « grenade » ?

Non. Et je propose donc cette traduction littérale de Ct 4,3 :

Ta tempe, comme un voile, et derrière, merveille ! – Rimmon !

Explication : La tempe (raqqah) de la Sulamite, – la tempe de notre âme, est extrêmement fine (raq), elle est aussi comme ‘un voile’ (tsammah), et derrière elle (mi ba‘ad), il y a une merveille (pala’), un prodige que l’on peut adorer (pelaḥ) : Dieu, le Dieu unique et suprême, le Dieu du Souffle, dans le temple duquel Adonaï est venu.

Ce Dieu unique, appelé en araméen Rimmôn, fut aussi, bien plus anciennement à Sumer, le Dieu An, et en Akkad, le Dieu Rammânu, et il fut pour d’innombrables peuples, en Mésopotamie et ailleurs, le Dieu du Déluge, que, pour leur part, les Hébreux appelèrent plus tard, YHVH, le Dieu qui déclencha le Déluge (Gn 7,1-12), mais sauva Noé.

Le visage de la Sulamite est infiniment pluriel, comme le ‘visage’ en hébreu (panim). S’y lisent tout ensemble des prophètes avalés, des démons dévalant, le Témoignage de Dieu pour Jacob, l’épilation des vierges, le bain rituel, la parole donnée à Rahab, la prostituée de Jéricho, et ce prodige, cette merveille, — le souffle divin, finement perceptible sous la tempe de la Sulamite, sous la tempe de l’âme.

iCf. par exemple les quatre traductions françaises de l’édition du Cantique des cantiques par les éditions Dianne de Selliers (Paris 2016), qui présente aussi la version originale en hébreu, la version des Septante, celle de la Néo-Vulgate. Les quatre versions françaises sont celles de la Bible de Jérusalem, de Louis Segond, de Zadoc Kahn et d’André Chouraqui.

iiGalaad = Gal + ‘ed, « monceau de pierres + témoignage », selon l’explication de Rachi.

iiiL’hébreu ne mentionne pas de « brebis » mais seulement « un troupeau de tondues », עֵדֶר הַקְּצוּבוֹת , ‘édêr ha-qetsouvot.

ivLe nom propre, araméen et théophore, Rimmon, est apparenté au nom Rammânu, le Dieu assyrien du souffle et du vent, lui même venant du Dieu suprême de Sumer, An, Dieu du souffle, et de .

vJonas 2,1

viN. Ph. Sander, M.I. Trenel. Dictionnaire hébreu-français. Paris, 1859, p. 620

viiAn Old Testament Commentary for English Readers, Edited by Charles John Ellicott. The Song of Solomon, trad. par Rev. A.S. Aglen, Editions Cassell and Co. London, 1884, Vol. 4, p.393

viiiIl n’est pas anodin de remarquer ici,et même s’il faut pour cela changer apparemment d’aire culturelle, et passer de l’hébreu au grec, que le mot français ‘tragédie’ vienne du grec ancien τραγῳδία, tragôidía (« tragédie »), de τράγος, trágos (« bouc ») et ᾠδή, ôidế (« chant, poème chanté »). D’où le sens « chant du bouc », désignant le chant rituel qui accompagnait le sacrifice du bouc aux fêtes de Dionysos à l’époque archaïque.

ixGn 31, 44-48

xCt 4, 12 « Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée ; un jardin bien clos, une source scellée »

xiL’hébreu ne mentionne pas de « brebis » mais seulement « un troupeau de tondues », עֵדֶר הַקְּצוּבוֹת , ‘édêr ha-qetsouvot.

xiiDans A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, basé sur le dictionnaire de William Gesenius, et traduit de l’allemand par Edward Robinson, The Clarendon Press, Oxford, (1ère éd. 1906), 1939, p.942, je lis ceci : « רִמּוֹן : Rimmôn nom propre de Dieu en araméen. Lié au nom assyrien Rammânu, Dieu du vent, de la pluie et de l’orage (…) Il y a l’ ancienne racine ramamu, ‘tonner, gronder’. » Par ailleurs, je voudrais faire également remarquer que Rammânu hérite sans doute du nom d’un Dieu bien plus ancien encore, le Dieu suprême An, le Dieu du Ciel, Dieu de tous les dieux, à Sumer…

xiiiA Bible Commentary for English Readers. Vol III, Edited by Charles John Ellicott, Cassell and Co., London, 1905, p.120

Partage (et 'agitprop' ...) :

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.