Quand on est seul en hiver, que la nuit est tombée, que tout est sombre et calme, il arrive qu’on ne voie rien d’autre en soi que des pensées éparses, déconnectées. On additionne ou on soustrait les années, on soupèse la longue série des faits qui rappellent sans pitié à quel point le temps est passé, on mesure l’approche lente et irrésistible de l’obscurité finale, dont on peut penser qu’elle engloutira tout ce que l’on aime, tout ce que l’on possède, tout ce que l’on désire et espère, tout ce vers quoi les efforts de la vie ont tendu. La conscience prend l’apparence d’une grotte sombre, d’une caverne indécelable depuis la surface du monde, dans laquelle toutes sortes de réflexions, fugaces ou profondes, semblent se pelotonner, comme si elles voulaient fuir la lumière du jour. Peut alors surgir cette insidieuse peur, celle d’avoir failli, celle de n’avoir rien compris, celle d’être passé à côté de la vérité. Elle enveloppe l’âme d’une nuée lourde, poisseuse, gluante. Celle-ci alors se rebiffe, elle veut monter vers le ciel, vers le soleil, vers l’été, et voler dans l’air vif et rare des sommets.

La vie est un mouvement, un processus énergétique. Elle consomme de l’énergie (matérielle et spirituelle) et elle en produit aussi (sans que l’on sache selon quelles équations d’équivalence, ou de transformation). La question importante, pour toute conscience individuelle, est d’évaluer ce qu’il en résultera in fine, c’est-à-dire sur le temps long et même très long. Comme tout processus énergétique, la vie suit un cours qui est en principe irréversible; mais si l’on fait l’hypothèse que l’infini ne peut exister dans un monde fini, toute vie est nécessairement orientée vers sa « fin », dans les deux sens de ce terme ‒ la fin comme « terme », justement, et la fin comme « sens ». Ces deux acceptions, notons-le, représentent en fait deux acceptions potentiellement contradictoires, si tant est qu’un « terme » met fin au « sens » (de ce qui précédait le « terme », d’une part, et si, inversement, toute réalisation d’un « sens » ouvre en puissance d’autres cheminements a priori impensés et même impensables. La « fin » de la vie, selon les analyses matérialistes, représenterait un « état de repos », pour utiliser un euphémisme, ou bien un état d’entropie maximale (pour reprendre un concept de la thermodynamique). À long terme, selon le point de vue de la thermodynamique, tout ce qui se produit dans le temps résulte d’une perturbation initiale surgissant au sein d’un état de repos a priori perpétuel, mais qui, en l’occurrence, cède la place à un état perturbé, et qui tente ensuite sans cesse de rétablir un nouvel état de repos, plus ou moins définitif. D’un point de vue plus philosophique, la vie est téléologique par excellence ; son telos, c’est-à-dire sa « fin », c’est la recherche intrinsèque de sa fin (sans jeu de mots), c’est l’effort immanent vers son but, quel qu’il soit. Tout organisme vivant s’organise en permanence en fonction d’objectifs censés permettre de réaliser ce telos, ce but immanent même. Mais cette définition de la vie a évidemment l’inconvénient d’être auto-référente. Si la fin du processus est son but, et si son but est sa fin, quelle place pour un telos transcendant, qui serait au-dessus ou en dehors de ces catégories-là, celle de finitude ou même celle de « finalité »?

La vie naturelle est un terreau pour l’âme, elle est l’humus même de l’âme humaine. L’âme suit le cours de la vie pour grandir dans son tempo, pour en apprendre tous les mouvements, et les ayant en partie assimilés, pour enfin se mettre à danser à son rythme, dans tous les moments où elle s’écoule vivement, ou plus lentement mais avec ampleur, pour accompagner la symphonie jusqu’à son terme. C’est pourquoi l’âge ne mesure pas un état réel, unique, de la conscience. Seule la partition tout entière d’une vie pourrait donner une idée des mouvements de transformation de la conscience qui, à tout âge, sont encore à venir. Mais cette partition existe-t-elle seulement? N’est-elle pas sans cesse en cours d’élaboration? C’est pourquoi la conscience prise dans le flot de la musique de l’existence ne doit pas regarder en arrière et s’accrocher aux notes déjà jouées et aux accords passés. Elle doit continuer jouer sa partie, sans peur. À partir du milieu de la vie, seul celui qui devient conscient de sa finitude, seul celui qui est prêt à mourir avec la vie, reste véritablement vivant. À cette heure étrange du mitan de la vie, un point d’inflexion est franchi, la courbure s’inverse, et la mort s’inscrit plus nettement en perspective. La seconde moitié de la vie ne signifie pas ascension, épanouissement, croissance, exubérance, mais ralentissement, déclin, détachement et enfin mort, puisque la fin est son but. La négation de l’accomplissement de la vie est synonyme du refus d’accepter sa fin. Les deux équivalent à ne pas vouloir mourir, et donc à ne pas vouloir vivre. La croissance et le déclin font partie de la même courbe. Et comme les séries de Taylor nous l’enseignent assez, il faudrait pouvoir dériver la courbe, en un seul point, mais avec toutes ses dérivées à l’infini, pour être en mesure d’en calculer les futures inflexions, autrement inconcevables.

Un septuagénaire jeune d’esprit, n’est-ce pas merveilleux ? Et pourtant, cela ne suffit pas. Il faut encore qu’il sache écouter les secrets bruissements des ruisseaux, qu’il imagine les pentes dévalées, les glaciers laissés là-haut vers les sommets, mais aussi le bouillonnement des affluents dans les vallées, l’allure lente et fluviale des bassins, et enfin le mystère des immersions océanes. En fait, quel que soit l’âge, personne ne sait vraiment ce qu’est sa propre « âme ». L’on en sait tout aussi peu sur la manière dont elle se manifeste dans la nature. Et l’on ne sait absolument rien sur son origine ou sur sa véritable « fin ». Les faits et les « vérités » que l’on peut tirer de la réalité physique se limitent à la matière et à la nature. Mais l’âme est-elle d’une nature physique et matérielle, ou bien métaphysique et spirituelle? Tout ce qu’on pourrait dire, en raisonnant par analogie, c’est qu’une « vérité » psychique ou spirituelle est en principe tout aussi valable et respectable qu’une « vérité » physique. Il reste seulement à identifier le monde dans lequel ce type de vérité psychique pourrait exercer son champ de validité. Est-ce dans ce monde-ci, le monde de la matière et de la nature? Ou d’autres mondes sont-ils possibles? La question est évidemment ouverte. Le point-clé est que seul le passage par la mort peut apporter une réponse (ou une non-réponse) à cette question.

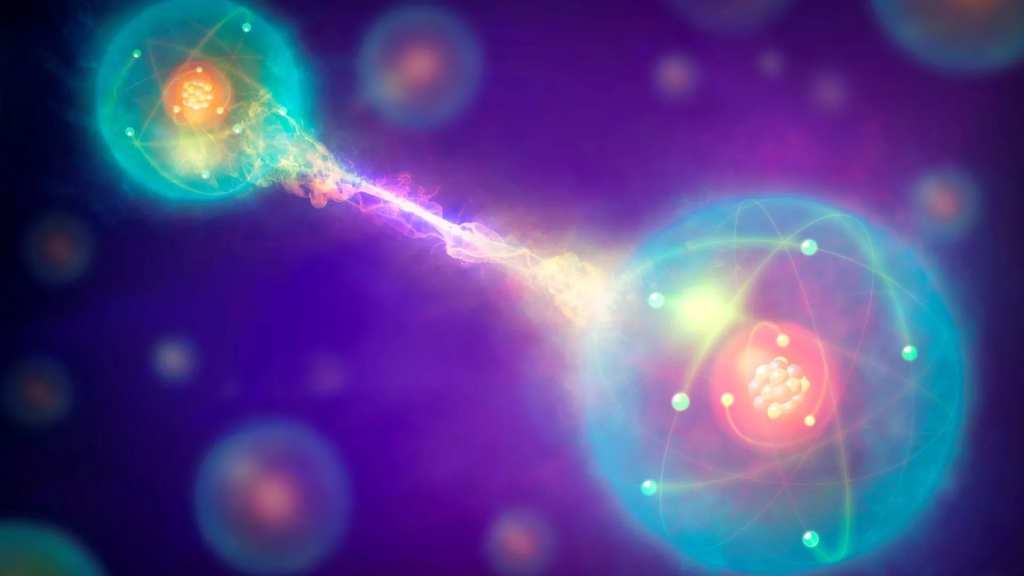

Les pensées de mort se pressent toujours davantage à mesure que les années passent. Bon gré mal gré, vieillir revient à se préparer à mourir. La nature elle-même nous montre tous les jours qu’il faut se préparer à la fin. Objectivement, ce que chaque conscience individuelle peut penser de la mort est indifférent. La mort est un invariant. Elle introduit une brisure de symétrie entre deux états, la vie et la « mort ». Pour reprendre les notations bra < | et ket | > introduites par Paul Dirac en mécanique quantique, et si l’on note φ la « vie », la formule <φ|…> diffère intrinsèquement de <…|φ> ou encore de <φ|…|φ>, et elle diffère plus encore de <φ|…|ϠΛΦ |…| ΞϔΘϪ>. Les … symbolisent ici notre ignorance de ce qui suit la mort et de la brisure qu’elle introduit, symbolisée par |. Quant aux caractères majuscules Ϡ Λ Φ Ξ ϔ Θ Ϫ, ils symbolisent d’autres concepts sur lesquels je reviendrai ultérieurement i. Subjectivement, il y a une énorme différence entre une conscience qui accompagne volontairement et sincèrement le rythme de la vie jusqu’à la mort et une conscience qui s’accroche à des opinions artificielles sur le sens de la vie et de son supposé contraire, la mort. Il est tout aussi névrotique, dans la vieillesse, de ne pas se concentrer sur la perspective prochaine de la mort que, dans la jeunesse, de ne pas se laisser envahir par l’ivresse des possibles et de l’avenir. Jung dit quelque part qu’il a été étonné de voir à quel point la « psyché inconsciente » accorde peu d’importance à la mort. Il semblerait que la mort représente pour elle quelque chose de relativement insignifiant. Peut-être que la psyché ne se soucie pas de ce qui arrive à l’individu? Elle serait essentiellement en lien avec l’inconscient collectif, et donc avec l’avenir et la « fin » de la psyché totale, collective. Il semble aussi que la « psyché » particulière à telle ou telle personne s’intéresse à la manière dont celle-ci ressent la perspective de la mort: elle s’inquiète plus de savoir si l’attitude de la conscience est adaptée à la réalité de la mort que de la mort en elle-même. De ce point de vue, le fait qu’une conscience singulière soit totalement incapable d’imaginer une autre forme d’existence, dans un monde dépourvu d’espace et de temps, ne prouve en aucun cas qu’une telle existence soit en soi impossible. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion absolue sur la réalité ou l’absence de réalité de formes d’existence situées hors de cet espace-temps (au sens de Riemann), c’est-à-dire hors de ce monde-ci. Nous ne sommes pas en droit de déduire, à partir de la qualité de nos perceptions et de nos intuitions spatio-temporelles dans cette vie-ci, qu’il n’existe pas d’autres formes d’existence, par exemple dans des types d’espaces non plus spatio-temporels, mais dans des espaces que l’on pourrait qualifier de « noétiques » ou de « spirituels ». En s’inspirant de modèles couramment utilisés en chromodynamique quantique, et de métaphores comme celle de « vide quantique » traitée dans mon article Le vide et l’âme, il est non seulement permis de douter de la validité absolue des perceptions spatio-temporelles associées à ce monde-ci, mais il est même impératif de le faire, compte tenu des faits disponibles et des avancées de la science. En d’autres termes, le monde quantique, qui fait bien partie de la « réalité », montre aussi toutes les limites des conceptions spatio-temporelles de l’espace-temps riemannien. L’hypothèse que la psyché est liée à des formes d’existence en dehors de l’espace-temps riemannien soulève des questions scientifiques qui méritent d’être sérieusement examinées. L’appareillage conceptuel de la chromodynamique quantique permettrait de le faire dans un cadre rigoureux, d’ailleurs validé par nombre d’expériences empiriques. Je ne veux pas dire par là que la chromodynamique quantique porte en elle-même la réponse à des questionnements philosophiques ou spirituels. Je veux seulement exprimer l’idée qu’elle offre un excellent apprentissage pour l’élaboration de cadres de pensée plus généraux, plus larges, plus universels peut-être, et que ce mouvement vers plus de généralité et d’universalité pourrait aussi être mis à profit dans des questionnements philosophiques et spirituels plus créatifs, plus inventifs. D’un point de vue philosophique, l’existence et l’unité de tel ou tel espace-temps de structure riemannienne, avec sa singularité mais aussi ses « limites », signifient que le concept même d’espace-temps doit être relativisé. Si je désire profiter de la liberté créative qu’offre cette « relativité », je pourrais alors imaginer que la mort dans ce monde-ci, dans cet espace-temps riemannien appelé « cosmos », permet en réalité de nous translater dans un autre monde, non plus composé de longueurs, de largeurs et de profondeurs (x, y, z), mais dotées de dimensions transcendantales notées Ϡ, Λ, Φ, ou, plus étonnamment encore, de dimensions sans dimensions, notées Ξ,ϔ, Θ, Ϫ. Ce monde là pourrait aussi être vu comme un chaos-cosmos-noos-theos, dont les virtualités, intriquées à la quadruple puissance, se donneraient comme essentiellement et éternellement inaccompliesii.

La nature de la psyché s’étend dans des zones d’ombre qui dépassent largement notre compréhension. Elle recèle plus d’énigmes que l’univers avec ses nébuleuses, ses amas galactiques et ses trous noirs. Cette extrême faiblesse de la compréhension humaine vis-à-vis de la nature de la psyché, rend le brouhaha matérialiste, positiviste et intellectualiste non seulement ridicule, mais aussi déplorablement ennuyeux. Alors, conformément aux impulsions des anciennes leçons de la sagesse humaine, et tenant compte du fait psychologique que des « révélations » religieuses, des « intuitions » géniales et des perceptions « télépathiques » se sont déjà produites et ont été observées dans la réalité, on serait parfaitement en droit de conclure que la psyché, dans ses profondeurs les plus insondables, participe aussi à une forme d’existence au-delà de l’espace et du temps, au sein d’un quaternion chaos-cosmos-noos-theos, auquel la raison critique ne pourrait opposer aucun argument a priori, pas plus qu’elle ne peut nier l’émergence, au sein du vide quantique, de particules « virtuelles » aux effets pourtant bien « réels ».

__________________

iIls se lisent respectivement Ϡ sampi, Λ lambda, Φ phi, Ξ xi, ϔ upsilon (avec diérèse), Θ thêta et Ϫ gangia (les six premiers sont grecs, le dernier est copte). Ils symbolisent la conscience, l’extase, l’amour, le sacrifice, l’extase, le divin, et la transcendance.

iiAu sens du mode « inaccompli » de la grammaire hébraïque, tel que particulièrement mis en lumière dans Ex. 3,14

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.