Il y a trois questions fondamentales qui se posent dans ce monde : la nature de l’être, celle de la conscience et celle de l’énergie qui lie et intrique l’être et la conscience, manifestant ainsi leur essence. Parmi ces trois questions, c’est le problème de la conscience qui constitue le problème central. Seule la conscience est en effet en mesure de prendre conscience de la nature opaque de l’être, et de se poser les problèmes « ontologiques » qu’il induit. Sans la conscience, il n’y aurait être, ni substance, ni mystère, ni commencement, ni fin. Les êtres accompliraient leurs mouvements propres, dans une vie sans projet ni sujet, subissant des métamorphoses incessantes, sans conscience, sans jouissance et sans désirs. Tout leur serait perpétuellement obscur. Il n’y aurait nulle lumière nulle part, puisqu’il n’y aurait nulle conscience pour prendre conscience de quoi que ce soit. L’existence n’aurait en soi aucune signification, puisqu’il n’y aurait même pas de « soi ». L’univers serait une mécanique vide, absolument dépourvue de toute âme, tournant infiniment sur elle-même, sans but et sans pourquoi. Pour que quelque chose ait un sens, quelque forme de conscience doit exister pour être capable de prendre conscience de l’existence de cette chose, et pour lui donner un « sens ». Quel signifie ce « sens »? C’est un sens qui pourrait provisoirement convenir à la conscience, et qui pourrait ensuite évoluer avec elle. C’est là une observation générale. On en déduit qu’au commencement déjà, il dut y avoir une forme de conscience originaire, capable d’observer le monde, de se réjouir de son fonctionnement, ou de se désoler de ses imperfections. Ce n’est pas reprendre là une affirmation « biblique » ou « védique », mais poser un concept philosophique et même méta-philosophique. Si l’on niait l’existence d’une telle conscience originaire, primordiale, il faudrait alors admettre que des formes de consciences secondaires ont émergé « naturellement » du sein de l’univers, par quelque miracle autopoïétique (dont la nature serait assez incompréhensible d’ailleurs, et extrêmement difficile à justifier). L’autopoïèse spontanée de la conscience dans un univers privé de sens paraît en effet plus difficile encore à concevoir que l’hypothèse d’une Divinité première et créatrice. Qu’elle soit originaire ou émergente, la conscience révèle, en apparaissant dans le monde, l’existence et l’énergie qui sont immanentes à l’être même. Elle accompagne dès lors l’être, et le conduit, au long des éons, à une série d’épanouissements successifs et cumulatifs. Même si notre conscience propre semble n’émerger que temporairement, avant de retomber (peut-être) dans le néant du vide cosmique, il est toujours loisible de penser qu’elle reviendra habiter l’être, à nouveau, sous une autre forme, tant l’être et la conscience partage des fins communes. La conscience est le seul attribut réellement significatif de l’être, la seule chose qui illumine son évolution, qui guide ses mouvements, qui le rend conscient de sa propre existence, qui l’élève sans cesse à des niveaux supérieurs de l’être, qui le sort de ce qui serait sans elle, le néant d’une existence vide de sens et dénuée d’essence. Autrement dit, l’être et la conscience sont des parèdres l’un de l’autre; par image, je pourrais dire que la conscience est l’épouse aimante et fidèle de l’être, et celui-ci l’époux aimant et fidèle de celle-là.

Mais la question centrale se pose toujours et encore: qu’est-ce que la conscience ? Est-elle une sorte de substance qui fait partie intégrante de l’être, ou bien est-ce un phénomène fortuit, instable, destinée à disparaître à jamais lorsque les galaxies auront épuisé leur énergie? À qui appartient-elle ? Au monde dans son ensemble ? Est-elle propre à chaque être individuel ? Ou bien est-elle venue d’ailleurs dans un univers initialement inanimé et inconscient ? Et dans ce dernier cas, pourquoi cette arrivée de la conscience dans un monde originairement sans conscience?

Lorsque nos yeux, aujourd’hui aveuglés par l’idée de matière, s’ouvriront à la lumière même de ce qu’est la conscience, c’est-à-dire la lumière de son essence même, nous découvrirons que rien n’est jamais absolument inanimé, mais que tout contient, de manière exprimée ou inexprimable, impliquée ou explicitée, secrète ou manifeste, non seulement l’état de proto-conscience sourde appelée « matière », mais aussi la succession d’autres états plus avancés de conscience, à savoir la vie, l’esprit, la connaissance, la félicité, la force divine et l’Être « total ». J’emploie l’adjectif « total »pour caractérise l’essence de l’Être, en ce qu’il est conscient à la fois de sa totalité accomplie et de son infini inaccomplissement.

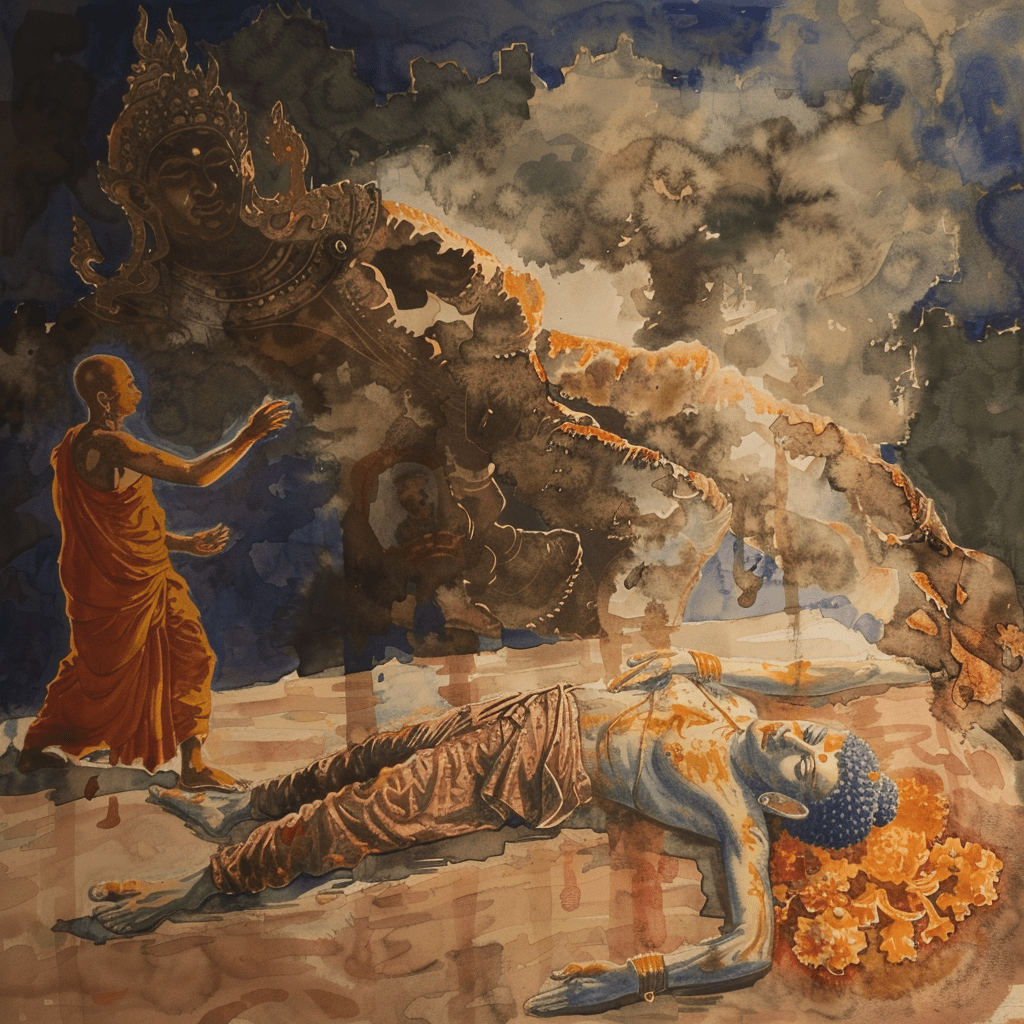

Le Divin, par sa puissance, a créé la Conscience, l’Être et le « monde ». Il a manifesté dans la tessiture de la « réalité » ces différentes émanations de son propre Infini. Dans le monde matériel, et dès son origine, il s’est « caché » ou « retiré » dans ce quelques-uns de ses contraires: le Non-Être, l’Inconscience et l’Insensibilité. L’Être, initialement immergé dans un vide inconscient, a vue son essence émerger dans le monde en un éclair, dans un Big Bang, d’abord dans l’Énergie, puis dans la Matière, puis prenant d’autres formes, dans la Vie, dans l’Âme et enfin dans l’Esprit. L’Énergie apparemment inconsciente est en fait une Puissance faite de « grains » de Conscience Divine, un « champ » ensemencé de quanta noétiques, dont les quanta de la physique quantique ne seraient que de simples ombres. L’aspect de l’Être appelé « conscience » est d’abord secrètement celé dans la Matière, mais commence à émerger dans la Vie, puis cherche quelque chose de plus que lui-même dans l’Esprit, puis se dépasse encore, à nouveau, dans une conscience plus haute, qui l’on qualifiera ici de supra-mentale, ou de méta-noétique. Il n’y a pas de raison de penser que cela s’arrête là, d’ailleurs. On a l’intuition qu’il n’y aura pas de fin dans cette course d’Argonautes noétiques à la recherche du Méta-Tout. Après l’Énergie, la Matière, la Vie, l’Âme, l’Esprit, j’imagine volontiers qu’émergeront d’autres essences, du sein de l’Esprit, et que je nommerai : Ξ, ϔ, Θ, Ϫ pour faire image (Voir à ce sujet mon article Chaos-Cosmos-Noos-Theos). L’Esprit lui-même n’est donc qu’une incarnation provisoire d’un flux d’une énergie toujours montante, néguentropique.

L’Esprit est la « matière » même d’où émergeront de nouvelles manifestations méta-spirituelles, symbolisées par les quatre lettres majuscules Ξ, ϔ, Θ, Ϫ, que l’on peut expliciter de la façon suivante. La lettre grecque Ξ, xi, qui est aussi l’initiale du mot Christos en grec, représente le Sacrifice divin au service de la Création (exemplifié dans la Tradition par Prajāpati ou le Christ).

La lettre grecque ϔ, upsilon avec diérèse, qui est l’initiale du mot grec Uios, « Fils », et du mot upar, « vision », symbolise l’Extase (divine). La lettre grecque Θ, theta, initiale du mot Theos, « Dieu », et de thea, « contemplation », symbolise le Divin même. Enfin la lettre copte Ϫ, qui représente deux excroissances jaillissantes issues du sommet d’un Δ, symbolise le Transcendant, la pure et absolue Transcendance. Ces lettres, qui appartiennent à d’anciens alphabets, ont été choisies pour figurer des concepts, mais aussi pour leur puissance visuelle, évocatrice. Par exemple, ϔ figure une gerbe projetant deux points ou deux yeux vers le ciel. On peut voir au sein de la lettre Θ la figure d’une sorte de Η (c’est-à-dire la lettre grecque majuscule eta, correspondant à la minuscule ή), à l’intérieur d’un Ο, l’omicron grec. La lettre Η ou ή, eta, présente l’intérêt symbolique d’être l’initiale de deux noms de Divinités grecques: Ἥρα et Ἥφαιστος, soit Héra, l’épouse de Zeus, dont le nom symbolise le Ciel, et Héphaistos, le Fils de Zeus et de Héra, dont le nom signifie aussi le « Feu » divini.

On peut également distinguer au sein de la lettre Ξ une autre esquisse d’eta, cette fois-ci placée entre deux barres horizontales, haute et basse. Ce second eta pourrait être interprété comme l’initiale de plusieurs mots hautement symboliques dans le contexte qui nous intéresse : ἠμι êmi, « dire », ἠχή êkhé, « parole », ἥλιος hèlios, « soleil », ἠώς êôs, « aurore » mais aussi ἧδος hèdos, « jouissance » (notion qui se retrouve associée au divin dans le Veda, dans le terme sanskrit ananda et dans la trinité védique sat-cit-ananda). Ces jeux de symboles et de métaphores doivent être pris au second degré. Il s’agit de stimuler le cerveau, et de l’engager à s’envoler vers des ailleurs où la pensée logique n’est pas à l’aise.

Dans l’aventure infinie dont nous faisons partie, et dont nous ne percevons à présent que les toutes premières étapes, à savoir: Énergie, Matière, Vie, Âme, Esprit, et maintenant Ξ, ϔ, Θ, Ϫ, nous prenons conscience du flux continu de la Réalité; nous y entrons par la pensée et nous nous unissons à elle. Nous prenons ainsi conscience de l’évolution de la conscience et de l’évolution continuelle de l’Esprit. Rien de darwinien en cela, mais plutôt une infinie odyssée mentale et psychique, accompagnée, dans l’ombre, par des Dieux eux-mêmes en état d’inaccomplissement, et bénéficiant peut-être, en un sens mystérieux, de l’évolution du monde créé pour évoluer eux-mêmes.

Le Divin est en effet une entité à la fois personnelle et impersonnelle : il est un Soi (le Veda dirait Ātman), et un Tout, car tout est une manifestation réelle de l’évolution même de la Conscience divine. Je n’emploie pas ici le mot évolution au sens de théorie darwinienne de l’évolution par la sélection naturelle. Darwin a d’ailleurs complètement négligé l’histoire longue de la marche intérieure de la conscience, la série de ses métamorphoses spirituelles, sous l’effet de multiples « involutions » et « révolutions » divines. La Conscience divine est impliquée, à l’évidence, dans tout ce qui existe dans l’univers, mais de façon très diversifiées. Elle se manifeste progressivement à chaque étape historique d’un processus qui à la fois « involutif » (évolution propre, interne) et « révolutif » (révolution interne et externe, en se manifestant partout, dans la matière, dans la vie, dans l’esprit). Dans cette évolution, ce sont les futures étapes qui importent désormais, à travers les figures du supra-mental et du méta-noétique, ici nommées Ξ, ϔ, Θ, Ϫ . Jusqu’à présent, l’humanité a évolué jusqu’à atteindre le stade de l’esprit, ou de ce qui en tient lieu pour le moment. Mais cet « esprit »-là n’est qu’une étape transitoire vers des stades ultérieurs, supra-mentaux et méta-noétiques. Nous réaliserons progressivement que nous ne sommes rien d’autre que des particules élémentaires de la conscience divine, et de l’Esprit qui se manifeste dans l’univers de manière libre et créative, sous la forme de tout et de tous. Au-dessous et au-dessus des flux d’énergie spatio-temporelles mugit sans cesse en silence un océan de conscience. L’océan est conscient du flux, mais le flux n’a pas la moindre conscience océanique. Cet océan contient en puissance le subconscient, l’infraconscient, le subliminal, le superconscient, le métanoétique. Le flux coule sans cesse et s’incarne dans toutes les formes de la vie et dans chacune des « personnes ». L’océan est un être réel, conscient, intégral, total. Ses innombrables vagues sont partiellement conscientes et ne sont donc pas complètement inconscientes. Elles contiennent elles-mêmes tout un fonds de conscience oubliée, sans laquelle elles ne pourraient ni gonfler ni déferler, c’est-à-dire ni subsister ni agir. Mais au fond, elles sont assez inconscientes d’elles-mêmes, elles sont absorbées par leurs propres mouvements et leurs destins d’écume.

De même que le monde de la matière peut faire l’objet d’expériences physiques, sensorielles, de même l’existence des réalités supra-physiques doit pouvoir faire l’objet d’expériences au moyen de sens supra-physiques. Quels sont-ils? On peut citer le rêve, l’intuition, l’enthousiasme, le transport, l’extase, la révélation, l’illumination. Quel positiviste pourrait infirmer par de verbeuses dénégations, ce que j’ai expérimenté personnellement, et ce dont je témoigne autant que je le peux, par des mots, des concepts et des images?

________________

iLe Feu est aussi l’épithète d’Agni, Yavishtha, « le Dieu qui ne vieillit pas, qui conserve éternellement sa force ».

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.