Dans une époque comme la nôtre, marquée par des calamités mondiales et par des guerres cruelles, stupides, absurdes – que faire ? Pour ma part, j’y vois une incitation personnelle à la contemplation et à la méditation, non pour fuir le monde, mais pour continuer d’agir, même à un humble niveau, en esprit, contre la crise du sens, et contre « la confusion et le déracinement de notre société » qu’évoquait C.G. Jung dans son Aïoni. Je ne me sens pas séparé du monde, ni fatigué de la prison qu’est le corps, mais j’en mesure tous les jours l’épaisseur des barreaux et l’étroitesse des perspectives. Le monde, tout comme le corps et l’esprit, d’ailleurs, ne cède jamais qu’à la constance des efforts, la vigilance de l’attention et le travail du temps. Pour réussir dans cette lutte incessante, et même pour seulement la recommencer toujours à nouveau, il n’est pas besoin de beaucoup d’espérance. Mais il en faut un peu quand même.

Je le dis fortement à l’adresse de tous les « matérialistes », le monde « réel » ne nous présente en réalité que des apparences. On peut au moins convenir que nous n’en connaissons pas la nature ultime, mais que nous collectionnons à son sujet des opinions multiples et variées, se contredisant sur l’essentiel. Le monde dit « réel », ce monde de l’apparence, occupe toute l’attention des hommes pratiques, qui en font l’ordinaire de leur quotidien. Un jour, ces gens pratiques meurent, et que reste-t-il de leurs illusions ? Tout le monde meurt un jour, mais il y a une question qui ne meurt pas : y a-t-il une véritable « réalité » au-delà des apparences ? Les matérialistes le nient. Tout n’est jamais, « en dernière analyse », que bosons, leptons et quarks. Or, c’est un fait, même ces particules élémentaires n’ont qu’une réalité fort peu assurée. N’étant pas matérialiste, je ne m’étendrai pas davantage sur la question de la matière, qui mène à des réponses assez stéréotypées, très répétitives, et sans perspectives. M’intéresse, bien plutôt, l’idée qu’il y a des « idées », et me fascine la manière dont ces idées « vivent », et dont elles nous survivent. Comment l’esprit perçoit-il qu’une idée est « vraie » ? Comment devine-t-il sa puissance future, son potentiel de transformation ? Où apprend-il à en voir les infinis prolongements ? Les idées, d’ailleurs, d’où viennent-elles, où demeurent-elles, où vont-elles ? Naissent-elles de nos réseaux neuronaux et de nos synapses baignés de sérotonine ? Mais d’où me vient cette idée que les neurones ne sont sans doute que des voies de communication, et peut-être aussi des sortes d’antennes, plus ou moins sensitives, mais certes pas des organes de « création » ou de « conception » des idées ? Si les idées ne se trouvent pas dans les neurones et les synapses, sont-elles donc tapies ailleurs, disséminées au fond de la conscience, ou réparties entre notre cerveau, notre cœur, notre foie et notre biotope intestinal ? Ou bien les idées sont-elles toutes, en réalité, virtuelles, dématérialisées, à la fois nulle part et partout ? Demeurent-elles, toutes ou en partie, en dehors de nous ? La pensée qui pense et la raison qui réfléchit seraient-elles alors, par nature, occupées par des objets extérieurs à elles-mêmes – tout comme la sensation se consacre avec les cinq sens à des objets extérieurs au corps ? Ou bien la pensée et la raison seraient-elles, comme semble l’être la conscience, essentiellement tournées vers elles-mêmes, ressassant indéfiniment leurs intrinsèques obsessions ?

Quelle certitude aurions-nous alors que la raison et la pensée seraient effectivement « raisonnables » ? Quelle assurance aurions-nous qu’elles ne dérailleraient pas inévitablement, à un certain moment, sous l’effet de fluctuations incontrôlables ? Une idée conçue (ou perçue) par la raison aurait-elle possiblement une réalité autonome, différente de celle de l’esprit qui la conçoit ou qui la perçoit ? Aurions-nous alors deux réalités indépendantes, la réalité de l’idée et la réalité de la raison ? Généralisons. Si l’on imagine qu’existe une « Vérité », qui serait constituée (idéalement) de la somme de toutes les idées « vraies », et si l’on imagine qu’existe également un « Esprit », qui vivrait (idéalement) de la vie « raisonnable » de toutes les raisons vivantes, faudrait-il considérer ces deux entités idéales (respectivement, la « Vérité » et l’« Esprit ») comme étant par nature indépendantes, ou bien comme étant mutuellement interdépendantes ?

Il m’est, je l’avoue, difficile de croire un seul instant que l’esprit, notre esprit, serait par nature incapable de percevoir certaines vérités fondamentales, ou même incapable de percevoir intuitivement l’idée d’une Vérité idéale, métaphysique. Si, en effet, c’était le cas, cette impuissance radicale serait, me semble-t-il, quelque chose d’absolument absurde, de profondément aberrant. Nous n’avons pas de certitude ni de connaissance réelle quant à la nature ultime de l’intelligence, que les philosophes Grecs appelaient le noûs. Mais nous savons au moins qu’elle est notre seul guide, notre seule accompagnatrice, dans un voyage au très long cours. Nous savons aussi que la vérité, ou plutôt l’idée même de vérité, ne doit pas être considérée comme étant extérieure à l’intelligence. Elle ne peut pas être en dehors d’elle, cachée quelque part, dans un ailleurs impensable, à des années-lumière de notre esprit, où elle resterait, par nature, à jamais inaccessible. Il est nécessaire qu’elle réside déjà en notre intelligence, au moins en puissance. La seule idée de son existence, même partiellement présente en nous, en acte ou en puissance, est nécessaire et suffisante pour nous donner une certaine idée de sa vraie nature. Il y a là un premier résultat. Les idées que nous contemplons, les vérités (même partielles) que nous découvrons, ne sont pas d’une nature différente de celle de notre raison. Elles ne sont pas d’une essence étrangère à l’essence de notre esprit. Les idées, les vérités, la raison, l’esprit, relèvent de la même essence qui est aussi l’essence de la pensée. L’esprit ne peut d’ailleurs véritablement « connaître » que ce qui, d’une manière ou d’une autre, est de même essence que lui-même. En revanche, il ne peut assurément pas « connaître » ce dont l’essence diffère absolument de la sienne propre. Le monde des idées et l’univers de la vérité se trouvent donc déjà, au moins de façon immanente et inchoative, présents dans notre esprit, dans notre raison, dans notre intelligence. L’idée, la vérité, la raison, l’esprit et l’intelligence doivent nécessairement être de même nature, de même essence. C’est le partage de cette essence commune qui fonde la condition de leur existence même, et qui les rend congruents, compatibles, compossibles. Parce qu’ils participent de cette même essence, ils coexistent dans l’interaction de leurs natures spécifiques. Idée, vérité, intelligence : une même essence sous trois formes distinctes. Cette même essence est sans doute aussi en lien avec l’essence de la conscience. Car c’est bien en elle, dans la conscience, que se présentent les idées, les vérités, l’intelligence et tous les autres mouvements de l’esprit. La conscience forme la base, elle assure le fondement : elle soupèse le poids de l’intuition, elle juge de la vérité et elle témoigne de la vie de l’esprit. De même que la conscience témoigne elle-même d’elle-même, en dernier ressort, l’esprit qui vit en elle est, lui aussi, son propre témoin. La raison raisonne et imagine, le cœur se dilate et ressent, et l’esprit mène allègrement ces deux montures, rétives, passionnées, indomptables. Il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Il les oriente par monts et par vaux. Il les conduit sur toutes sortes de chemins. Il voit aussi leur besoin de sources, pour les abreuver dans les déserts des mondes. Il sait que la route sera infiniment longue. Veillant sur la raison et le cœur, et les guidant, l’esprit les presse d’avancer, tout en les ménageant.

La connaissance en l’homme, tout comme le sentiment, possède de nombreux degrés. Il y a le sens commun, l’opinion particulière, la science discriminante, la sagesse reçue et même, parfois, des révélations partagées. Et il y a aussi, beaucoup plus rare, l’illumination. L’illumination est un grand et beau mot. Malheureusement, ce mot a été quelque peu terni, au cours des siècles, par des dérives, et il peut aujourd’hui susciter l’ironie. Les « illuminés », ou illuminati, ont pu contribuer, à certaines époques, à affaiblir son aura. Mais qu’importe ! Il reste ce constat incontournable : la lumière est naturellement liée à l’intelligence. Une belle idée porte, en elle, un peu de lumière. La vérité est lumière. L’esprit est, en soi, lumière. On peut connaître une illumination de deux manières distinctes, l’une interne, l’autre externe. Soit la lumière envahit l’esprit, soit c’est la conscience qui entre dans la lumière. Cette distinction est d’ailleurs secondaire, au fond. Dans les deux cas, il y a rencontre et fusion de la lumière et de la conscience. Et cette fusion est, par nature, totale, complète, unitive, intégrale. L’illumination est une connaissance qui se révèle au fond comme absolue : elle transforme absolument l’esprit qui la reçoit. L’illumination fusionne le sujet qui connaît et l’objet qui se donne à connaître. Dans une véritable illumination, tous les ordres de la connaissance s’unissent en un seul rayonnement, ineffable. Platon, dans le « Banquetii, dit que l’amour est l’enfant de la pauvreté et de l’abondance. De même, dans la recherche de l’illumination, qui est aussi une quête amoureuse de l’esprit à la recherche de sa propre essence, on reconnaît ce même mobile, éternel : le sentiment taraudant d’un manque irrémissible s’alliant à la perspective inouïe d’une jouissance inexhaustible.

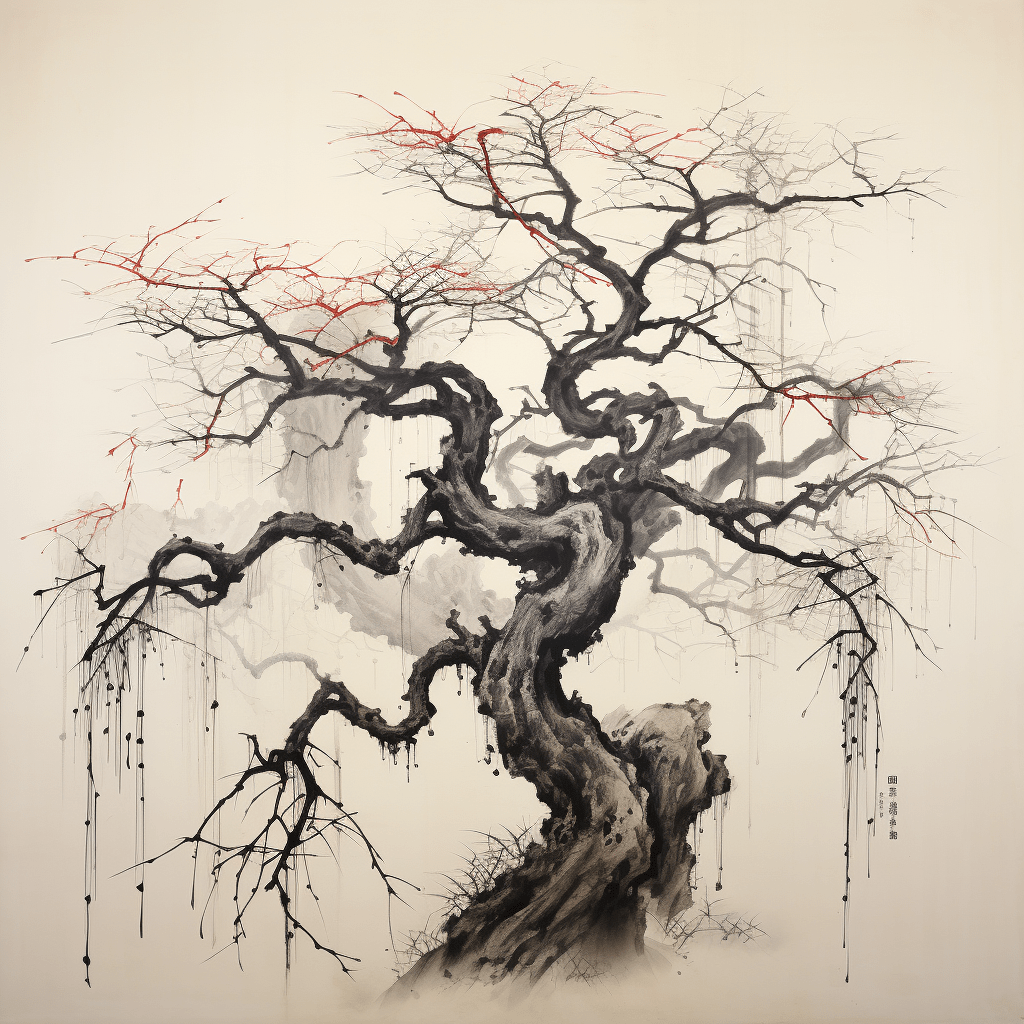

La quête amoureuse de l’âme, se mettant à la recherche de ce qui la meut et de ce qui l’émeut, est en soi une vraie bénédiction, et la promesse d’un salut et d’une métanoïa. L’esprit de cette quête est un ange tutélaire. Il est présent dès que notre esprit se met en route, en lui-même ou hors de lui-même. Lekh lekhaiii. Sans cette quête initiatrice, sans cet exil fondateur, l’esprit resterait figé dans son identité, englué dans son égo, immuablement « le même ». Le penseur, quand il pense vraiment, profondément, reconnaît par avance l’idée que sa pensée lui suggère subliminalement ; il hume de loin le parfum subtil d’un bien dont il n’a pas encore idée. Il fait croître en lui cette idée d’une idée et son rare parfum. En se retirant plus avant dans le lieu le plus clos de son âme, il s’y tient tranquille et aux aguets (comme tout bon chasseur à l’affût). Son but est d’unifier son attente, d’aiguiser son ouïe, de porter son regard à la cime, pour enfin augmenter son être ; il laisse de côté l’infinie multiplicité des apparences, il abandonne les détails, il se concentre sur l’unique, sur l’essentielle unité de son être. Il monte pas à pas vers le haut, vers le massif sommet de l’Être même, dont les glaciers purs fondent en la chaleur de son cœur.

Mais les raisonneurs demanderont : comment des créatures finies peuvent-elles connaître l’Infini ?

Il est vrai que la raison qui raisonne s’efforce surtout de distinguer et de définir. Or définir l’Infini est, par nature, impossible. L’Infini échappe donc, par sa nature, à la raison qui raisonne. On ne peut appréhender l’Infini que par une faculté qui participe de son essence, une faculté infiniment supérieure à la raison. Cette faculté est la vision, ou l’illumination, dont on vient de parler, et qui est donnée, par exemple, pendant l’extase [ou lors d’une aperception de la conscience cosmique]. À cette vision, à cette illumination, correspond une véritable libération de l’esprit, un saut absolu, hors de la raison finie. L’illumination seule unit le fini avec l’Infini ; elle rend infini le moi fini. Cette union sublime, certes, est rare, réservée à peu d’« élus ». De plus, elle n’est jamais permanente. L’Infini n’est jamais un long fleuve tranquille. Il faut le considérer comme la base de toutes les métamorphoses, le fond de toutes les transformations, le terreau de toutes les morts à soi-même et de toutes les renaissances. Dans son temps propre, l’âme illuminée de l’extatique peut jouir de cette union, dans un ravissement qui l’élève bien au-dessus des limites du monde, et au-dessus de l’esprit même, qui en est pourtant le vecteur et le témoin attentif.

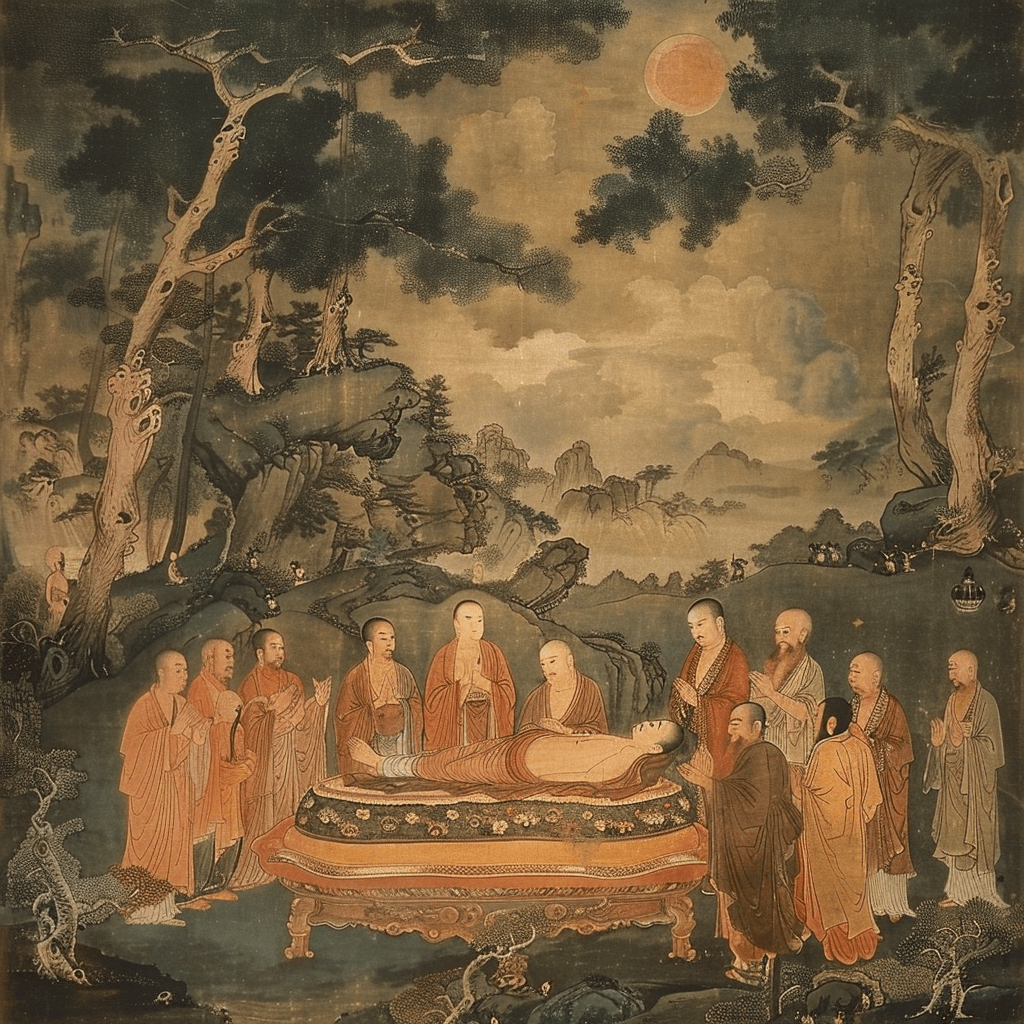

Dans toute cette affaire, il y a très peu de place pour les arrogances électives, les prétentions à l’exception, les exacerbées idiosyncrasies, les afféteries des ratiocinations. Le premier rang est réservé aux plus humbles. L’illumination est donc un pur don. Une pure grâce. Rien ne l’annonce. On peut et l’on doit s’y préparer, longtemps. Mais, c’est toujours un don soudain, colossal. Il est plus grand que tous les univers, et la moindre goutte de son suc est plus immense que mille milliards de soleils jeunes et vibrants. Il y a bien des voies, pourtant, par lesquelles on peut se mettre en état de recevoir cet unique et soudain don. Par exemple, le poète peut le recevoir, inopinément, en alignant deux mots qu’il unit dans le blanc lit des lignes ; ou il le croise, au détour de sa promenade, entre deux pas distraits. Le philosophe l’éprouve aussi, dans sa dévotion à l’Un et au Bien, quand luit en lui la forme d’une idée qui traversera les temps. Le bonze, le moine ou l’âme pieuse, peut l’obtenir aussi, parfois, dans la prière ou l’amour ardent. Il y a bien d’autres routes encore. Ceux qui les cherchent les trouvent, dit-on. Au loin, en haut, en bas, ici ou là, hier et demain, on trouve en effet le silence de sa présence, et l’immédiat Infini de son absence. L’abîme hanté du Haut. L’abysse éblouissant du Bas. C’est là une certitude absolue, on le trouve. Mais en attendant ce Godot-là, les âmes humaines souffrent. Elles sont descendues dans des corps pour des raisons qui nous échappent. Elles y trouvent en général les quelques délices des sens, et un certain sens de leurs prémisses. Tout ne fait alors que commencer. La route leur paraît toujours courte, alors qu’elle est en réalité extrêmement longue, elle est sans fin, même. Les détours, les chutes, les rebondissements, les sauts et les sursauts sont innombrables. Il n’est pas question pour moi de « spoiler » ici le narratif de cette série haletante. Ou, plutôt si ! Je peux révéler, sous le sceau du secret bien sûr, que le sens (de toute cette histoire) se construit au fur et à mesure que l’on prend davantage conscience du rôle de la conscience dans son élaboration. On prend conscience que ce sens se construit lentement, par épigenèse, dans le sein secret de chaque conscience, à chaque instant de son éternel et infini aïon.

________________

iAïôn, ou aiôn, est la translittération du terme grec Αἰών, aux acceptions multiples : « destinée », « âge », « génération », « ère » », « éternité ». Je prends ici ce terme dans ce dernier sens. Dans son ouvrage publié en 1950, Aiôn. Études sur la phénoménologie du soi, C.G. Jung l’a employé dans le sens d’« ère » (chrétienne). Dans la Préface de ce livre, il évoque « la confusion et le déracinement de notre société » et « la perte de tout contact avec le sens de l’évolution de l’esprit […] qui constitue le fondement et la cause des psychoses de masse de notre époque ». Mon propos n’est pas ici sans lien avec la démarche du fondateur de la « psychologie analytique » qui s’intéressait à la représentation symbolique de la totalité psychique à travers le concept du Soi. Mais, dans ce court article, je désire défendre une position plus résolument métaphysique, quant à la nature essentielle de la conscience.

iiLe Banquet. 203b

iii« Va t’en pour toi ». Gn 12,1

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.