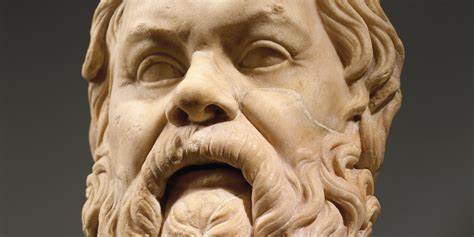

Neuroscientists, however arrogant, remain astonishingly silent about the essence of consciousness. Having acknowledged that they have failed to understand its origin and nature by searching for it in neurons and synapses, we should perhaps try other avenues than neurosciences, despite a ‘modern’ context that is hard on ideals and insensitive to essences. We could, for example, mobilise the resources of pure reason, plunge into introspection, without disdaining the achievements of millennia, without ignoring the ideas of famous visionaries such as Thales, Anaxagoras, Parmenides, Plato, Descartes, Kant, Schelling, Hegel… In the long line of ‘idealist’ thinkers, Fichte occupies a special place, because of his radical, utterly anti-materialist personality.

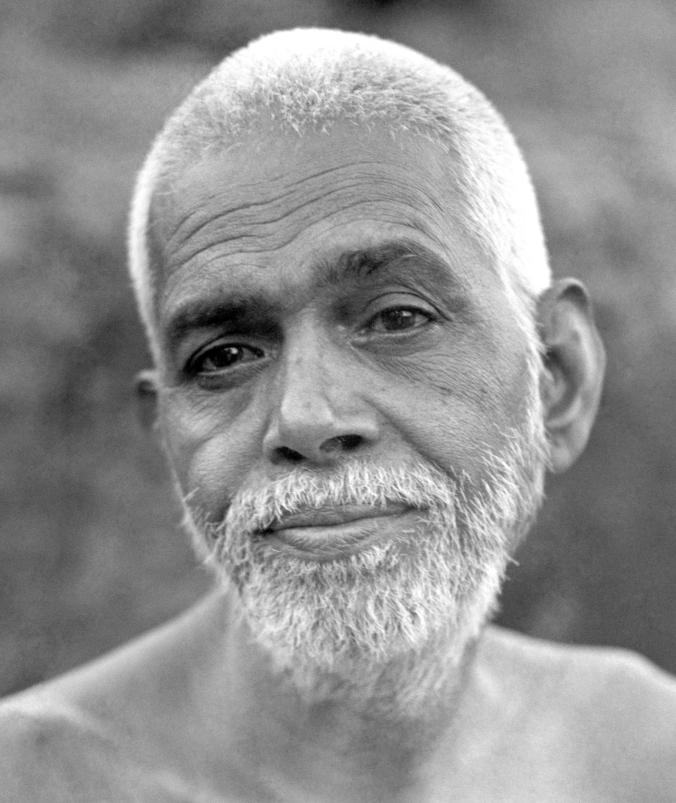

For Fichte, the ‘divine essence’ permeates everything. Its real, effective presence is everywhere. But most of the time it remains hidden, immanent and unintelligible. Very few consciousnesses are capable of detecting it, or of sensing it, even if only obscurely. Fichte also asserts that consciousness is an emanation of this presence, an emanation of the divine. From this emanation, it forms a place where being, thought – and the feeling of the ‘blessed life’i – are knotted together. The ‘divine presence’, though hidden, elusive and fleeting, can appear in consciousness (if it welcomes and embodies it in some way). Some consciousnesses are a priori disposed to ‘see’ and ‘contemplate’ it, to a certain extent. Other consciousnesses remain obstinately deaf and blind to themselves, and a fortiori to the divine – starting with ‘materialistic’ consciousnesses.

Consciousness, in all its forms, states, degrees, actualisations and potentialities, rubs shoulders with the divinity without knowing it, without grasping the abyss, measuring its width, reaching its height. The humblest and most elevated forms of consciousness only bear witness to the putative existence of the mystery, but they neither unveil it nor resolve it. Among the consciousnesses of which man can form some idea, there is the abysmal consciousness of the individual self, but also the cosmic consciousness of the Self in the universe, the consciousness of the mystery of Being, the consciousness of the mystery of being thrown into the world – in a world said to be without consciousness. We can conjecture that these more or less elevated forms of consciousness are alive. They live a life thinking itself as Life, and living itself as Thought. In this Life and Thought, consciousness can link and ally itself with the divine. It finds true happiness, if it can, in the awareness of this link. Apart from this true consciousness, apart from the Life and Thought that make it true and give it life, there is nothing truly real.ii

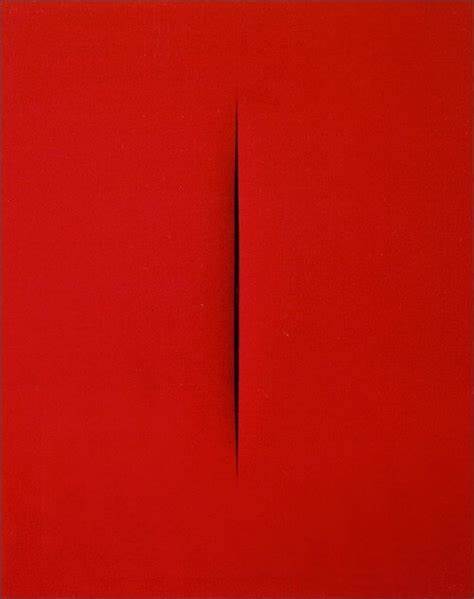

Outside this reality, there is certainly the whole of the unreal. The unreal is not true, but it is not nothingness, it is not non-existent. The unreal exists in a certain way. It has a form of existence that can be described as ‘intermediate’, insofar as the unreal relies in part on real existences, on conscious lives, to develop its capacity for illusion… From the proven existence of illusion, from this latent and persistent presence of the unreal in reality, we can deduce that we can live and think more or less truly. What does that mean? To really live is to really think, to really recognise the truth, and to do away with illusion. From the observation of this intimate entanglement of true, real consciousness with the unconsciousness attached to illusion, we deduce the possibility of all sorts of levels of opacity, obscurity, obliteration. We sincerely seek clarity, but all we find is the shadow it casts. The more we are bathed in light, the more we are blinded by the shadow of the abyss. Light prevents us from seeing the shadow. The sun hides the night in broad daylight. « I want to arrive at a clear intuition, but clarity is found only at the bottom of things; on the surface there is only darkness and confusion. He, therefore, who invites you to clear knowledge, is undoubtedly inviting you to descend with him into the depths of things. »iii Consciousness and thought are the only clear path to truth and reality, to life and the divine. There is no other way. Being and thought are the same thing, said Parmenides. Now we can add: God, whoever He/She may be, forms with pure thought the same manifestation of the Spirit.

Fichte puts it this way: « Pure thought is the very manifestation of God, and the divine manifestation in its immediacy is nothing other than pure thought. » iv What is ‘pure thought’? It is a thought illuminated by a luminous consciousness. The flash of thought is not latent or immanent; it zaps the night and bursts forth like a million suns, like the very love of being and of life. « Our own life is only what we grasp in the necessary fullness of life with clear awareness; it is what we love, what we enjoy in that clear awareness. Where there is love, there is individual life, and love is only where there is clear consciousness. » v

Consciousness is there from the start. Better still, it is the origin itself, and not an induced effect, or the product of some created matter. How can we know that it is the origin itself? We know because we do not feel our consciousness, and we know that it is consciousness alone that feels, knows and perceives.vi All that we perceive, know, feel and sense belongs solely to consciousness. It has pre-eminence. We deduce that it is undoubtedly the originator. What has not come into consciousness can never be perception or knowledge, sensation, intuition or feeling.vii Hence Fichte’s radical and absolutely « idealist » thesis. Consciousness is the root of being, not the other way round. Without consciousness I am only a he or a she, not a me.viii There is originally being. And then there is what being is, the way in which being manifests its existence, the way in which being presents itself: all this constitutes the background of consciousness. This background is an abyss – it veils its depths, its widths and its heights. Consciousness is therefore not one, but is potentially a myriad of myriads, infinitely sharable, and always presenting itself anew, in a single individuation.ix

Naked being, on its own, has no real ‘existence’, we can even say that it is a kind of nothingness, admittedly a non-absolute nothingness, since it is being, but it is a kind of nothingness. It is an existential nothingness as long as it does not manifest itself as existing, as a phenomenon, as reality. To exist, it must emerge from the shadow of being and present itself in the light of existence. « The consciousness of being is the only form, the only possible mode of existence; it is therefore the immediate and absolute existence of being » x .

The existence (of being) cannot be confused with its essence. The original, first, unique, absolute being is absolutely one, and therefore essentially alone. At least, this is the lesson taught by the historical monotheisms. As for its existence, it is not alone, but infinitely multiple and diverse. This existence knows itself in its multiplicity and diversity. It grasps itself in this knowledge, which is also one of the elements of its consciousness. Existence is in itself consciousness, which differentiates it from the being that is one and only, which is above all consciousness, since it is the being that makes it possible, engenders it and gives it existence.xi Being thus reveals itself in existence (which it ‘creates’) and in consciousness (which is ‘life’). But it does not reveal itself as being, in its essence of being, which remains inaccessible. It reveals itself only as a manifestation, as the externalisation of its essential interiority.

On the one hand, there is being and its essence; on the other, there is the existence of being and the awareness of its existence. Existence and consciousness are of the same nature: they are images, representations, manifestations or ‘processions’ of being. They participate in being, derive from it, proceed from it and bear witness to it, but they are not identical with it. How can the multiple, the infinite, the diverse be equal to the One, the Singular, the Unique, which is also their source, their depth, their abyss? Consciousness knows and understands its link and even its identity with existence, but it does not understand the being from which this existence proceeds. « It must therefore be obvious to anyone who has grasped all this reasoning, that the existence of being can consist only in consciousness of itself, as a pure image of the absolute being that is in itself, and that it absolutely cannot be anything else. » xii Existence depends on the essence of the being that precedes it, makes it possible and engenders it. It does not come from itself, but is founded on an essence whose nature and depth it does not grasp a priori. But, insofar as it is a consciousness, a consciousness aware of its relationship of dependence with respect to an essence that escapes it, but to which it owes its existence, it cannot detach itself from this consciousness, which founds it, – and make itself independent of it. Existence and consciousness are absolutely intertwined.xiii

Existence (of being) is the source of consciousness (of being). Existence and consciousness are indissolubly linked. Originating from being and its essence, existence is self-sufficient. However, through consciousness, it embodies a certain idea, a possible image of its essence.

The few ideas, concepts or notions that we can form about being are necessarily shaped and based on the living forms of existence, which vary ad infinitum. These forms, so varied, so multiple, do not exhaust the essence of being, since they are never more than fleeting, fleeting, local, partial figures of it. xiv

Every living thing requires a form of consciousness, more or less developed. Plants, bacteria, amoebas, prokaryotes and single-celled organisms all live and have some kind of consciousness, even if only embryonic. All forms of ‘life’, however humble, such as protozoa, fungi and hyphae, have an underlying proto-consciousness, more or less outcropping. These proto-consciousnesses probably have very little to do with what we know about human consciousness. But Alfred Binetxv and H.S. Jenningsxvi have asserted that micro-organisms have a « psychic life ».

We can assume that no proto-consciousness is entirely empty, devoid of all affect, all perception and even all ‘concept’. All forms of consciousness and proto-consciousness carry within them some trace of their origin, of their past, and they potentially unfold the conditions of their future. In its memory and in its power, all consciousness weaves itself permanently.

We could also, hypothetically, imagine all consciousness, or proto-consciousness, as being unconsciously ‘happy’ – ‘happy’ to know that it is conscious. Of course, it can also be ‘unhappy’. But it never represents itself as absolutely ’empty’. Consciousness can never be conscious of anything other than its supposed nothingness, or of the fact that it is ’empty’, of its essential unconsciousness. So there is no real ‘life’ that is not necessarily associated with a certain self-consciousness or proto-consciousness, with the capacity to dream that emanates from it. Closely associated with this dream of consciousness is a form of intuition of eternity – an intuition of what is eternal in itself.xvii For the sake of clarity, let us assume that being, taken as a totality and considered in its essence, can also be called ‘God’. Existence and consciousness would then be ‘divine’ emanations. Ideas, concepts and knowledge, insofar as they incorporate this consubstantial link between being and consciousness, would themselves be so many latent, veiled faces of ‘divinity’, whatever that may be.xviii

Consciousness can decide to represent itself as ‘thought’. But it could also represent itself as containing the part of unconsciousness with which all consciousness is charged. Existence and life, consciousness and thought, would only be so many possible forms, among countless others, of a ‘divine’ life, hidden and concealed.

We might as well say that we have seen nothing yet. From the infinity of time, we probably won’t have enough to fill the abyss of ignorance or the heights of desire.

______________

iJohann Gottlieb Fichte. Method for arriving at the blessed life. Translated from the German by M. Bouillier. Librairie philosophique de Ladrange, Paris, 1845 (My translation into English).

ii« Thus, true life and happiness exist in thought, that is, in a certain conception of ourselves and the world, considered as an emanation of the intimate and hidden essence of the divine being » Ibid. p.61.

iiiIbid. p.71

ivIbid. p.75

vIbid. p.98

vi« But inner consciousness embraces the outer sense, since we are conscious of the action of seeing, hearing, feeling, whereas we do not hear, we do not see, we do not feel consciousness, and so it already holds the highest place in the fact given by observation. If, therefore, one examines things more deeply, he will find it more natural to make consciousness the principal cause, and the external sense the effect and accident, to explain, to control, to confirm the external sense by consciousness, than to do the opposite. » Ibid. p.101

vii« All sensible perception is only possible in thought, only as something thought, as a determination of general consciousness, and not as separate from consciousness, as existing by itself, it is not true that we simply hear, that we simply feel; we are only aware of our seeing, hearing, feeling. » Ibid. p.103

viii« I say that the existence of being, immediately and in the root, is the consciousness or representation of being. Apply the word IS to any object, to this wall, for example, and you will understand me clearly. For what does this word mean in the proposition ‘this wall is’? Obviously, it is not the wall itself, nor is it identical with it. So it does not give itself as such, but, through the third person, it separates itself from the wall as from an independent existing being. » Ibid. p.110

ix« Consciousness of being, the is in relation to being, constitutes existence, we have said, leaving us to suppose that consciousness would only be one form, one species, one possible mode among many others of existence, and that there could be others ad infinitum. » Ibid. p.111

xIbid. p.112

xi« Being must manifest itself as being, without ceasing to be being, without in any way abandoning its absolute character, without mixing and merging with existence. It must therefore distinguish itself from its existence, and oppose it. Now, since outside absolute being there is absolutely nothing, apart from its existence, it is in itself that this distinction and this opposition must take place, or else, to speak more clearly, existence must grasp itself, know itself and establish itself as simple existence. » Ibid. p.112

xii« That knowledge and consciousness are indeed the absolute existence, or, if you prefer, the revelation, the expression of being in the only possible form, is what knowledge can perfectly understand, as you yourselves, as I assume, have all understood. But it can in no way discover and grasp in itself how it produces itself, how from the intimate and hidden essence of being, an existence, a revelation, an expression of being can flow. » Ibid. p.113

xiii« Existence cannot take place without grasping itself, knowing itself, supposing itself in advance; it is necessarily of its essence to grasp itself. Because of this absolute character of existence, because of the dependence that binds it to its essence, it is impossible for it to emerge from itself, to go beyond itself, and to understand itself, to deduce itself, independently of this consciousness. It is for itself and in itself, and that is all. Ibid. p.114

xiv« The fact that the existence of being is consciousness, and all that follows from it, result from the idea of existence alone. Now this existence leans and rests on itself; it is prior to the notion of itself, and it is inexplicable by this notion. » Ibid. p.115

xvAlfred Binet. The psychic life of micro-organisms. Revue philosophique de la France et de l’étranger, n°XXIV, July-December 1887. Ed. Félix Alcan, Paris

xviH.S. Jennings, Behavior of the Lower Organisms. The Columbia University Press, New York, 1906.

xvii« No one, in fact, can be tempted to attribute life and happiness seriously and in the true meaning of the word, to a being who is not aware of himself. All life presupposes self-awareness, and only self-awareness can grasp life and make it possible to enjoy it. Moreover, true life and happiness consist in union with that which is unchanging and eternal. Now, the eternal can only be grasped by thought, it is only accessible to us in this way » Johann Gottlieb Fichte. Method for attaining the blissful life. Translated from the German by M. Bouillier. Librairie philosophique de Ladrange, Paris, 1845, p.60

xviii« The real life of knowledge is therefore at its root being itself, and the essence of the absolute; it is nothing else. There is no separation between God and knowledge in its deepest vital root; they merge with each other. » Ibid. p.116

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.