La pierre, après les ères, devient mère,

Le lichen est vivant. Le granit est sa chair.

Minérales, la matière et la vie vivent la lumière.

Don d’un règne à l’autre,

Passage des témoins, et maintenant le nôtre.

La pierre, après les ères, devient mère,

Le lichen est vivant. Le granit est sa chair.

Minérales, la matière et la vie vivent la lumière.

Don d’un règne à l’autre,

Passage des témoins, et maintenant le nôtre.

Le plaisir du texte, je le conçois au moment même où, lisant ce qu’écrit cet auteur-là, et non un autre, mon esprit va se mettre à suivre son propre mouvement, va incessamment s’émanciper, pour se livrer à son propre désir, et à celui-là seul. Car mon esprit a ses idées bien à lui, des idées que cet auteur n’a pas, puisqu’il a les siennes. Qu’il en jouisse donc, dans les cris de son écrit, pendant que je m’apprête à changer de métaphores. Je ne cherche pas le plaisir dans le texte de l’autre, ni quelque jouissance. Je cherche bien autre chose. Pour illustrer ce dire, je partirai d’un paragraphe de Barthes, que je ponctuerai de parenthèses : [ ]. Entre les lignes de cet auteur ici cité, chacune de ces parenthèses signifiera une sorte de risée, un possible souffle, une invite à gréer des voiles, un appel au large — toutes choses signifiantes (pour moi). Car ce que je cherche est un vent, un cap vers une sorte de Désirade, et mon désir se situe encore plus au loin, dans un autre océan même, dont quelque livre que ce soit ne serait jamais qu’un ponton de départ, un port d’où il convient appareiller au plus vite. Lisant, je largue enfin les amarres, et ma traversée sera toujours plus longue que ma lecture. « Le plaisir n’est-il qu’une petite jouissance? La jouissance n’est-elle qu’un plaisir extrême? [Ni l’un ni l’autre, assurément. En ces matières subtiles, il y a des solutions de continuité.] Le plaisir n’est-il qu’une jouissance affaiblie, acceptée — et déviée à travers un échelonnement de conciliations? La jouissance n’est-elle qu’un plaisir brutal, immédiat (sans médiation) ? [Il n’y a pas que le plaisir et la jouissance, il y a aussi l’extase. Pourquoi l’absence de toute référence à l’extase, dans ce texte-là, m’incite-t-elle justement à hisser le grand foc, ou encore à éructer un sonore « fuck ! »?] De la réponse (oui ou non) dépend la manière dont nous raconterons l’histoire de notre modernité. [Vraiment ? Là, j’ai envie de rire. Barthes ne manque pas d’air…] Car si je dis qu’entre le plaisir et la jouissance il n’y a qu’une différence de degré, je dis aussi que l’histoire est pacifiée [Ainsi, en 1973, on pouvait écrire que « l’histoire est pacifiée » ? Un demi-siècle plus tard, les temps ont bien changé!] : le texte de jouissance n’est que le développement logique, organique, historique, du texte de plaisir, l’avant-garde [Ah ! « l’avant-garde » ! Comme ce terme est daté ! On a vraiment changé d’époque!] n’est jamais que la forme progressive, émancipée, de la culture passée : aujourd’hui sort d’hier [Voilà un vrai cliché, sans doute presque entièrement faux, pour l’essentiel], Robbe Grillet est déjà dans Flaubert, Sollers dans Rabelais, [c’est Sollers qui édite Barthes au Seuil, autant ne pas rater l’occasion d’un ‘petit’ compliment, mais très flatteur, et comme en passant…] tout Nicolas de Staël dans deux cm2 de Cézanne [cette pointe, par contre, est rien moins qu’un compliment]. Mais si je crois au contraire que le plaisir et la jouissance sont des forces parallèles, qu’elles ne peuvent se rencontrer et qu’entre elles il y a plus qu’un combat : une incommunication, alors il me faut bien penser que l’histoire, notre histoire, n’est pas paisible, ni même peut-être intelligente [il ne faudrait pas dire ‘peut-être’, mais ‘sûrement pas’], que le texte de jouissance y surgit toujours à la façon d’un scandale (d’un boitement) [En quoi le boitement est-il scandaleux ? Serait-ce un trait à charge contre le handicap en général ? Pas très woke…], qu’il est toujours la trace d’une coupure, d’une affirmation (et non d’un épanouissement) [en quoi s’épanouir serait-il l’opposé d’une affirmation ? Ne pourrait-il y a avoir, en l’occurrence, union et conjonction de l’un et de l’autre, en somme ?], et que le sujet de cette histoire (ce sujet historique que je suis parmi d’autres), loin de pouvoir s’apaiser en menant de front le goût des œuvres passées et le soutien des œuvres modernes dans un beau mouvement dialectique de synthèse [Plus personne aujourd’hui ne peut sincèrement croire en la possibilité d’« un beau mouvement dialectique de synthèse ». Le temps de l’idéalisme hégélien est disparu corps et biens. Il faut donc se résoudre à voir combien, par ce genre de formule, et qu’il y croie ou non, Barthes se montre tellement de son temps, en plein dans son temps, et le fixant, génialement certes, par sa très parisienne prose, pour toujours, dans son immobile et fugace éternité…] n’est jamais qu’une « contradiction vivante »: un sujet clivé, qui jouit à la fois, à travers le texte, de la consistance de son moi et de sa chute. [A ce point du texte, je me mets à jouir, moi aussi, mais d’une tout autre image. Je jouis de me sentir dé-clivé, sortant extatiquement de ce texte clivant, et pensant à ma façon, non à la chute du moi, mais à son envolée soudaine, et aux vagues qui l’attendent, au-delà du port, et dont la crête commence à blanchir.]

Voici d’ailleurs, venu de la psychanalyse, un moyen indirect de fonder l’opposition du texte de plaisir et du texte de jouissance : le plaisir est dicible, la jouissance ne l’est pas. La jouissance est in-dicible, inter-dite. Je renvoie à Lacan (« Ce à quoi il faut se tenir, c’est que la jouissance est interdite à qui parle, comme tel, ou encore qu’elle ne puisse être dite qu’entre les lignes… ») [Ah : Lacan ! La provocation du paradoxe, et la jouissance de la provocation. Cette phrase, « La jouissance est interdite à qui parle », venant de quelqu’un qui gagna sa vie de parler du jouir et de jouir du parler… ] et à Leclaire (« … celui qui dit, par son dit, s’interdit la jouissance, ou corrélativement, celui qui jouit fait toute lettre — et tout dit possible — s’évanouir dans l’absolu de l’annulation qu’il célèbre. ») [Là, je l’avoue, j’ai rien compris… Mais c’était sans doute l’effet désiré, l’effet qui fait jouir Leclaire de l’impuissance à jouir de son lecteur…] L’écrivain de plaisir (et son lecteur) accepte la lettre; renonçant à la jouissance, il a le droit et le pouvoir de la dire : la lettre est son plaisir; il en est obsédé, comme le sont tous ceux qui aiment le langage (non la parole), tous les logophiles, écrivains, épistoliers, linguistes; des textes de plaisir, il est donc possible de parler (nul débat avec l’annulation de la jouissance) : la critique porte toujours sur des textes de plaisir, jamais sur des textes de jouissance [Et, quant aux textes d’extase, faut-il décidément les tenir sous le boisseau ? Curieuse élision, surprenant oubli. Heureusement Julia Kristeva, la femme de Sollers, commit quelque temps plus tard, sa réputation dûment faite et établie, un énorme pavé, tout gluant d’admiration, sur sainte Thérèse d’Avila] : Flaubert, Proust, Stendhal sont commentés inépuisablement; la critique dit alors du texte tuteur la jouissance vaine, la jouissance passée ou future : vous allez lire, j’ai lu : la critique est toujours historique ou prospective [Non ! Pas toujours ! Ma critique, ici, n’est ni historique, ni prospective. C’est une critique qui n’est même pas jouissive. Je cherche seulement à finir de gréer mon voilier mental, et je consulte la météo, qui n’est pas très bonne…]: le présent constatif, la présentation de la jouissance lui est interdite; sa matière de prédilection est donc la culture, qui est tout en nous sauf notre présent. [Belle formule, j’avoue, mais avec laquelle je suis en désaccord. Même si la culture était « tout en moi », ce dont je doute, pour ma part, pourquoi ne serait-elle pas aussi « notre présent » ? Pourquoi exclure le « présent » de la culture, et la culture du « présent »?] Avec l’écrivain de jouissance (et son lecteur) commence le texte intenable, le texte impossible. Ce texte est hors-plaisir, hors-critique, sauf à être atteint par un autre texte de jouissance : vous ne pouvez parler « sur » un tel texte, vous pouvez seulement parler « en » lui à sa manière [Oui ! C’est exactement ce que je cherche à faire ici, parler « en » ce texte-là, au sens littéral, mais à « ma » manière…], entrer dans un plagiat éperdu [Je ne plagie rien, ici, je cite, et je m’installe avec une certaine dose de jouissance, dans ces citations mêmes…], affirmer hystériquement le vide de jouissance (et non plus répéter obsessionnellement la lettre du plaisir)i. » [Je ne suis pas hystérique, me semble-t-il, ni vide de toute jouissance. Mais, en revanche, je veux bien reconnaître une certaine obsession de la lettre. Mais non pas la lettre du plaisir. Plutôt, celle, bien plus difficilement accessible, de l’extase. Laquelle n’a rien à voir, évidemment avec le sexe, ni avec le texte.]

_______________

iRoland Barthes. Le plaisir du texte. Seuil, 1973. p. 34-38

Toi, qui aimes jouer avec la chance ! Oui, toi, pourquoi renoncer au jeu par peur, paresse ou pusillanimité ? Ou bien serait-ce par cupidité, par espoir de ne rien perdre (même si c’est pour ne rien gagner) ? Dans les vastes espaces du passé, d’autres joueurs ont joué jadis. Sans se soucier de l’avenir. Ils ont jeté par jeu, aux vents du sort, d’innombrables graines. La plupart ont volé au loin. D’autres sont tombées sur des terrains secs ou caillouteux. Quelques-unes ont été semées en bonne terre. La tienne, par chance, a germé. Quel coup gagnant ! Tu es divine ! Tu es passée d’une goutte informe à une vraie forme vivante. Tu es restée neuf mois en ta mère, puis tu es entrée de nouveau dans les désirs et parmi les manques. Tu as plongé, sans rien voir ni savoir, dans une rivière de feu et de cendres. Eh bien ! Il te faut nager ! Quoi qu’il arrive ! De nouveau la jeunesse, de nouveau la vieillesse, de nouveau tout ce temps passé, de nouveau tout ce temps qui s’étire, de nouveau tout ce temps qui se dérobe à ta saisie. Qu’as-tu donc fait de tout ton temps ? La vie t’attache certes ici au temps mais la mort t’emmènera beaucoup plus loin que le temps. Ne le sais-tu pas ? Tes joies autant que tes larmes auront coulé pendant tout ce temps, une à une, comme des rus lents vers la mer amère. N’espère pas échapper à la vie. Le temps a compté, un à un, chacun de tes souffles, mais il n’en retient jamais aucun. « Souffler n’est pas jouer » i. Or ce monde est un monde de joueurs. Le jeu est un mystère. Les enjeux dépassent ton imagination. Du jeu lui-même, tu ne connais aucune règle. Avant de jeter les dés, réfléchis encore. Ne t’es-tu pas trompée de table ? Peut-être le moment est-il venu d’en changer, et t’asseyant ailleurs, de commencer à couper un autre jeu pour en battre les cartes ? Ou, sur une autre table encore, d’avancer le pion du roi ? Ou encore, si le jeu est le go, de frapper ta première pierre sur une étoile ?

_________________

i“Souffler n’est pas jouer” est une expression issue du jeu de dames. Elle correspond à une règle qui a été en vigueur jusqu’en 1911. Je n’en fais usage ici que par volonté métaphorique, et pour faire un lien entre le souffle de la vie, et le jeu de l’âme.

Kabῑri s’écria un jour devant K., qui prit note : « Inconscient ! Tu ne t’es même pas senti naître. Aveugle ! Tu ne vois pas qui tu es et de quoi tu es fait. Breneux! Tu es entaché de souillures invisibles. Tu crois encore en toi, tu crois que tu es « toi », mais tu n’as aucune idée du nombre de ceux qui ont des droits sur toi. Ils les possèdent en propre, et tu l’ignores. Ils les revendiqueront un jour, sois-en sûr ! Tes parents, par exemple, et toutes les générations qui les ont précédés, et tes enfants aussi, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants. Ta femme te dit: « Mon chéri ! », et elle te dévore par morceaux, comme une tigresse tendre et alanguie, sûre de sa force. Tes enfants restent assis ou se mettent debout, bouche bée, et ils te regardent sans te voir, quand ils pensent à ta mort. Les corbeaux et les vautours te surveillent de loin. Ils t’attendent. Te voyant venir, tout au long des chemins, les chiens aboient et les porcs grognent. S’ils pouvaient, ne te déchiquèteraient-ils pas ? Dans l’âtre même de ta maison, le feu se dit déjà, je brûlerai ce corps un jour. L’eau murmure qu’elle en éteindra les braises. La terre affirme qu’elle se mêlera à tes cendres. L’air susurre qu’il les dispersera. Tu crois donc encore que ce corps est à toi ? Tu penses vraiment y habiter en maître ? Réfléchis un peu ! Il n’est ni à toi, ni ton ami. Il a son passé et son avenir. À la fin, il sera même l’ennemi qui te prendra à la gorge. Étourdi par des essaims de sons, de formes, d’odeurs, de goûts et de touchers, tu appelles ta chair tienne. Tu ne sais donc pas qu’elle a tant de racines en elles, nées et vivant dans la douleur, de bourgeons fugaces, et tous ces rameaux tendus vers l’hiver à venir ? Tu es fou, envoûté, irréfléchi, et tu cries : « Moi ! » et encore « Moi ! ». Pense plutôt un peu à tout ce qui n’est pas toi en toi. Comment l’appelleras-tu? Ça ?

…

______________

i L’authenticité ou la non-authenticité des textes de Kabῑr n’est pas ici à prendre en compte, puisque j’avoue volontiers avoir librement adapté quelques-unes de ses idées (Cf. Ramainῑ, 78) au-delà du raisonnable, mais avec une fidélité, je pense, tout irrationnelle quant à l’esprit de Kabῑr.

Silencieux, mon corps se sentit si seul alors, sans son âme, immobile comme un ponton, comme un voilier sans vent. Corps mort, cloué à l’ancre. Cette âme qui l’animait, cet oiseau des mers — était-ce un albatros, un goéland, un fou de bassan ? — je ne sais, elle s’en est allée si loin. Je sais seulement qu’elle partit de Bassi, qu’elle s’élança vers les hauteurs du ciel, qu’elle plongea dans des bassesses abyssales, qu’elle franchit des distances indicibles, qu’elle erra au-dessus d’océans sans fins. Elle descendit aussi vers des caves creuses, des volcans calmes, elle effleura des soleils solides. Rien de tout cela ne l’émut, cependant. Elle savait bien qu’il n’y avait là rien qu’on put seulement dire. Il fallait simplement qu’elle grandisse, seule et silencieuse.

____________________

iLe fou de bassan doit son nom à l’île écossaise de Bass Rock, dans le Firth of Forth.

Kabῑr dit que Dieu est un « diamant ». C’est une métaphore un peu tape-à-l’œil mais, somme toute, acceptable, puisqu’on dit aussi bien qu’« un diamant est éternel ». Il y aussi cette raison, plus savante : le mot diamant vient du latin adimas, « aimant ». Quel nom plus approprié pour un Dieu, dont on dit qu’il attire comme un « aimant » (ou mieux, comme un « amant ») ? Le mot adimas vient du grec adamas, qui signifie (étymologiquementi ) l’« indompté », qualificatif convenant bien à un « Dieu des armées » (YHVH Tsabaot).

Cependant, quand on a dit « diamant », on n’a encore rien dit. Demandez au moindre diamantaire d’Anvers, de Jérusalem ou de Bombay : « Que vaut un diamant ? » On vous rira au nez. Il y en a dont on ne fait que de la poussière industrielle et il y a le Koh-I-Noor. La gamme est large et les questions se multiplient. Ce diamant est-il naturel ou synthétique ? Brut ou taillé ? Cela importe, question valeur. S’il est brut, il faut le cliver, le scier, le tailler, pour qu’il brille, scintille, étincelle. Entre quelles mains un Dieu brut devra-t-il se laisser tailler pour montrer son éclat ?

Quant à Kyū, considérant ces objections, il pense que la métaphore du diamant est d’abord une métonymie, laquelle renvoie inévitablement à l’origine. Il sait que le diamant n’est que du carbone, qui fut jadis soumis à d’énormes pressions, à plus de cent kilomètres sous la surface de la terre, subissant des températures extrêmes, pendant des millions d’années. Ces origines très obscures, plutôt passives et fort matérielles, sont assez peu congruentes avec l’essence d’un Dieu créateur, immatériel et transcendant. Il est vrai que la valeur du diamant n’est certes pas dans le carbone, mais dans la façon unique qu’il a de jouer avec la lumière et donc avec l’œil — lequel est une autre métaphore encore. Kyū en conclut que Dieu se cache profondément sous la surface des métaphores. Plus celles-ci chatoient, plus elles flamboient, plus elles le voilent. La meilleure serait-elle donc celle du silence ? La mutité, seul signe acceptable de la divinité ?

_________________

iSelon le CNRTL diamant vient du bas latin diamas, -antis (attesté dans des tablettes d’exécration d’après M. Niedermann dans Anzeiger für indogermanische Sprach − und Altertumskunde, t. 23, p. 79). Il est probablement issu par métathèse de *adimas, -antis (« aimant ») sous l’influence des mots grecs commençant par dia, comme « diaphane ». Le mot adimas désignait à l’origine toute matière très dure, comme la magnétite qui agit comme un aimant, d’où le sens « aimant », Ce mot adimas est lui-même dérivé du grec ancien Ἀδάμας, adamas, « indomptable » (le mot adamas se décomposant en l’alpha privatif et damas, qui vient du verbe damnêmi, « dompter »). L’adjectif adamastos : « indomptable, inflexible, inébranlable » a donné en français l’adjectif adamantin, ainsi que l’ancien nom du diamant : adamant.

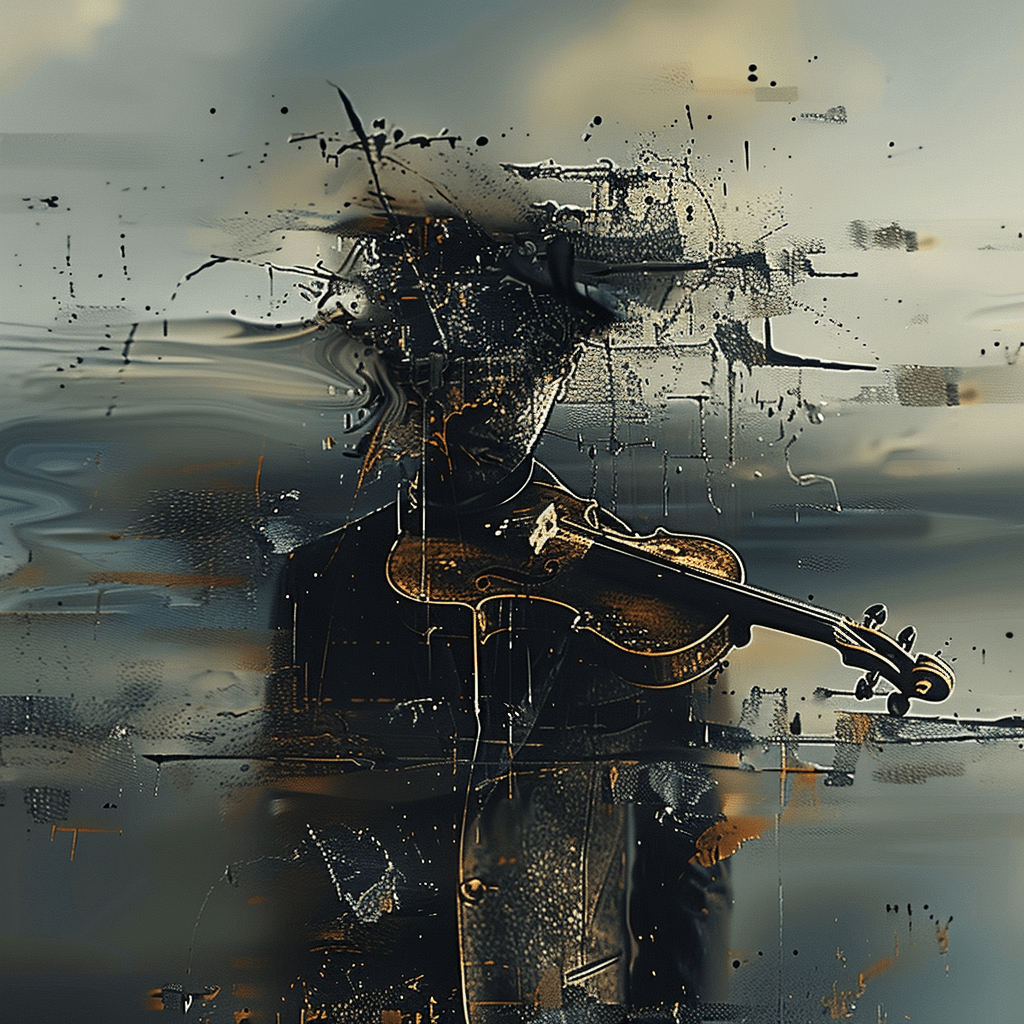

J’écoutais fasciné le violon qui jouait.

Ses cordes se sont brisées.

L’archer s’est cassé. L’artiste l’a laissé.

Bien seule est l’âme d’un violon abandonné.

Pour moi, je ne pouvais oublier son timbre.

Puissant, chaud, grave, profond, immense et mouvant.

Je connais le luthier qui saura réparer.

Deux versets de la Genèse rapportent le moment, tout à fait unique, spécial, de la « création » de l’homme. Le premier de ces versets annonce l’intention de Dieu (Élohim) à ce sujet. Mais le verset suivant en décrit la réalisation effective, laquelle se révèle fort différente de ce qui avait été annoncé, et cela sur plusieurs points cruciaux… Qu’on en juge :

Gen. 1, 26 : « Élohim dit : ‘Faisons homme avec notre image, comme notre ressemblance’. »

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ

va-yomer Elohim na ‘asseh adam be-tsalme-nou ki-demouté-nou

Gen 1, 27 : « Élohim créa l’homme avec son image ; avec l’image d’Elohim, il le créa. »

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ

va-yvra’ Elohim êt-ha-adam be-tsalmou, be-tsêlêm Elohim bara’ oto

Dans le premier verset, Élohim s’exprime à la première personne du pluriel (« Faisons »). Il emploie aussi cette curieuse expression : « faisons homme »… Il ne dit pas : « faisons un homme » ou «faisons l’homme ». Il dit aussi qu’il veut le faire avec l’image des Élohim, considérés ici comme un pluriel (« avec notre image »). De plus, il précise qu’il veut s’appuyer sur une sorte de modèle préexistant (« comme notre ressemblance »). Autrement dit, Élohim « fait homme », non pas à partir de rien, en extrayant « homme » du néant, mais par l’entremise d’une sorte de matière première (qui serait «[leur] image ») et prenant avantage de leur exemple (« notre ressemblance »).

Or, ce qui est vraiment curieux, c’est que, dans le verset suivant, plusieurs changements essentiels, fondamentaux, sont actés par rapport à ce programme initial. J’en ai compté quatre. Chacune de ces différences est absolument cruciale, comme on va le voir. Voici ces quatre changements :

1. Alors qu’il vient de parler à la première personne du pluriel, dans le premier verset, Élohim « crée » — à la troisième personne du singulier — dans le second verset.

2. Au lieu de « [faire] homme » (‘asseh adam) comme annoncé, « il crée l’homme » (va-yvra’ êt-ha-adam) dans le verset suivant.

3. Au lieu de le faire « avec notre image, comme notre ressemblance », il le crée « avec l’image d’Élohim ». Il n’est désormais plus question de la « ressemblance », mot qui n’est plus cité et qui n’est pas donc pas pris en compte pour cette « création »

4. En revanche, il y a une répétition, ou un doublement de l’acte de création. L’énoncé de cette création en deux temps est rendu avec une très subtile nuance. Dans un premier temps, Élohim crée l’homme « avec son image » (be-tsalmou). Puis dans un deuxième temps, il le crée « avec l’image d’ Élohim » (be-tsêlêm Elohim).

Étonnant, non ? Il nous reste à interpréter ces quatre différences, et à en tirer des leçons nouvelles.

1. La question de l’emploi de la première personne du pluriel (« Faisons ») a fait couler des flots d’encre. Mais selon le Zohar, ce pluriel indique que la Déité possède un « côté mâle » et un « côté femelle ». Le « côté mâle » est représenté par YHVH. Le « côté femelle » est représenté par Élohim. « L’Écriture dit : ‘Et Élohim dit : Faisons homme à notre image.’ Elle ne dit pas : ‘Faisons l’homme’ mais : ‘Faisons homme’, afin d’exclure l’ « Homme » d’en haut, lequel est formé du Nom complet. Quand l’Homme d’en haut est complet, l’homme d’ici-bas l’est également. YHVH est le côté mâle, et Élohim est le côté femelle. Aussi, pour faire l’homme à l’image de Dieu, il a fallu le faire mâle et femelle. Yod [la lettre י] désigne le mâle, Hé [la lettre ה] la femelle ; Vav [la lettre ו] sort des deuxi. »

Il y a donc dans ce passage du Zohar, deux assertions, successives et différentes, de l’union en Dieu d’un principe mâle et d’un principe femelle. La première assimile les deux principes, mâle et femelle, à YHVH et Élohim, respectivement. La deuxième assertion associe ces deux principes à la première lettre, Yod, et à la seconde lettre, Hé, du Nom YHVH [ יְהוָה ]. Quant à l’« Homme », il est assimilé pour sa part à la troisième lettre de ce Nom, le Vav [la lettre ו], dont la forme même rappelle la silhouette humaine, ce que les maîtres du Zohar ne se sont pas privés de souligner. L’Homme apparaît donc comme étant l’« enfant » du couple formé par YHVH et Élohim.

Mais qui est réellement cet « Homme d’en haut » ? On en a une première indication, fournie par le prophète Ézéchiel. Dans sa « vision », Ézéchiel vit par-dessus le firmament « une forme de trône, et sur cette forme de trône une forme [demout] comme une apparence d’homme [ki-mar’ah adam], dans les hauteursii ».

Résumons. Selon le verset Gn 1,26, au moment d’envisager la création de l’homme, c’est Élohim qui s’exprime au nom du couple YHVH – Élohim, et qui dit « Faisons homme ». Mais dans le verset Gn 1,27, Élohim, seul, « crée l’homme ». Pourquoi cette absence de YHVH au moment de la création, alors qu’il était implicitement présent lors de la décision de « faire homme » ? On peut penser que YHVH était alors occupé, pour sa part, à créer l’« Homme d’en haut », cet Homme qui est au-dessus de son propre trône (le trône de YHVHiii). Mais ce n’est-là qu’une interprétation. Le mystère s’épaissit.

2. La différence entre « faire homme » et « créer l’homme » est assez frappante pour être soulignée et analysée. Le verbe « faire » (‘asah) implique la présence d’une matière ou d’une substance préalable avec laquelle on « fait » ou on « forme », tout comme un potier « fait » ou « forme » un pot avec de la glaise. Mais le verbe « créer » (bara’) implique une création ex nihilo. La différence entre les verbes « créer », « faire », et « former, façonner » (yatsar) est très notable, et fort instructive. Ainsi, il est écrit : « Tous ceux qui se réclament de mon nom, ceux que j’ai créés, façonnés pour ma gloire, ceux que j’ai faits iv ! ». Le Zohar commente : « L’Écriture se sert des trois termes : « créer » qui désigne le « côté gauche », « former » qui désigne le « côté droit », ainsi qu’il est écrit : « Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres ? »v — et « faire », qui désigne le « milieu », ainsi qu’il est écrit : « Qui fait la paix en hautvi ? …» L’Écriture applique donc à l’homme ces trois termes, afin de nous indiquer que l’homme ici-bas représente exactement la Gloire divine d’en haut. Et où l’Écriture applique-t-elle à l’homme les trois termes du monde d’en haut ? Dans le verset suivant : « Qui forme la lumière, qui crée les ténèbres, qui fait la paixvii ? » Voilà les trois mêmes termes employés pour la formation du monde d’en haut, ainsi que pour celui d’ici-basviii. »

La référence faite par le Zohar au verset d’Isaïe 45,7 est en réalité incomplète. Si on le restitue dans son intégralité, on lit : « Je forme la lumière, je crée les ténèbres; je fais la paix et je crée le mal. Moi, YHVH, je fais tout cela. » On voit qu’Isaïe associe le verbe « créer » aux ténèbres et au mal. Il associe le verbe « faire » à la paix et à l’ensemble de la création. On comprend mieux alors la différence qu’il y a entre « faire homme » et « créer l’homme ». « Faire homme » c’est l’assimiler à ces actions de YHVH : « faire la paix » et « faire le monde ». Mais « créer l’homme », c’est le mettre en compagnie des « ténèbres » et du « mal ».

3. On l’a dit, Élohim projetait tout d’abord de « faire homme » — « avec notre image, comme notre ressemblance ». Or, dans le verset suivant, on apprend que l’homme est non pas « fait », mais « créé » — « avec l’image d’Élohim ». Il n’est désormais plus question de « ressemblance », mot qui n’est plus cité et qui n’est pas donc pas pris en compte pour cette « création ». Pourquoi ? L’explication que je propose vient de l’étymologie des deux mots hébreux « image » (tsêlêm) et « ressemblance » (demout). Le mot tsêlêm a pour premier sens « ombre, ténèbres », et comme second sens « idole, image ». Il possède donc plusieurs connotations négatives. Être « créé avec l’image d’Élohim », signifie que l’on est créé, en quelque sorte, avec son « ombre ». En revanche le mot demout est chargé de connotations positives. Sa racine verbale est damah, « ressembler », dont vient aussi le substantif dam, « sang ». Parler de « ressemblance » en hébreu revient donc à suggérer que l’on a le même « sang ». Autant le verset 26 promet à Adam une ressemblance et une parenté de « sang » avec Dieu, autant le verset 27 les lui refusent.

4. Qu’implique la nuance du verset 27, selon laquelle Élohim crée d’abord l’homme « avec son image » (be-tsalmou), puis le crée « avec l’image d’ Élohim » ? Il y a plusieurs possibilités d’interprétation. Ne voulant pas fatiguer le lecteur, je me contenterai d’exposer celle qui me paraît la meilleure. D’abord, le fait qu’il y ait deux temps (ou deux mouvements) de création indique que celle-ci n’est pas statique, elle est toujours en devenir. Élohim revient une deuxième fois sur sa première création. C’est donc qu’il pourrait y revenir, à nouveau, dans le futur. (On en aurait bien besoin, vu l’état du monde). Mais il y plus à en dire… Dans l’expression « avec son image », le pronom possessif son ne se réfère pas, selon moi, à Élohim, mais à Adam. Élohim crée d’abord Adam avec l’image d’Adam, avec cette image pré-éternelle d’Adam qui est son image, c’est-à-dire son idée ou son paradigme. Puis, dans un second temps, Élohim se ravise en quelque sorte, et décide de retoucher cette image en utilisant cette fois l’image d’Élohim lui-même.

Que retenir de tout cela ? Le fait que l’affaire est loin d’être close. La création va continuer, dans l’avenir, n’en doutons pas…. Il reste par exemple, pour « faire homme », à le compléter avec la « ressemblance » d’Élohim, et peut-être même, dans un temps plus lointain encore, avec celle de YHVH.

_______________________

iSepher ha-Zohar II, 178 a. Traduction sur le texte chaldaïque par Jean de Pauly. Maisonneuve et Larose, 1985, Tome IV, p.142

iiEz 1,26

iiiDans ce chapitre, Ezéchiel n’emploie pas le nom Élohim, mais seulement le nom YHVH.

ivIs 43, 7

vIs 45,7

viJob 25,2

viiIs 45,7

viiiSepher ha-Zohar II, 155a. Traduction sur le texte chaldaïque par Jean de Pauly. Maisonneuve et Larose, 1985, Tome IV, p.84

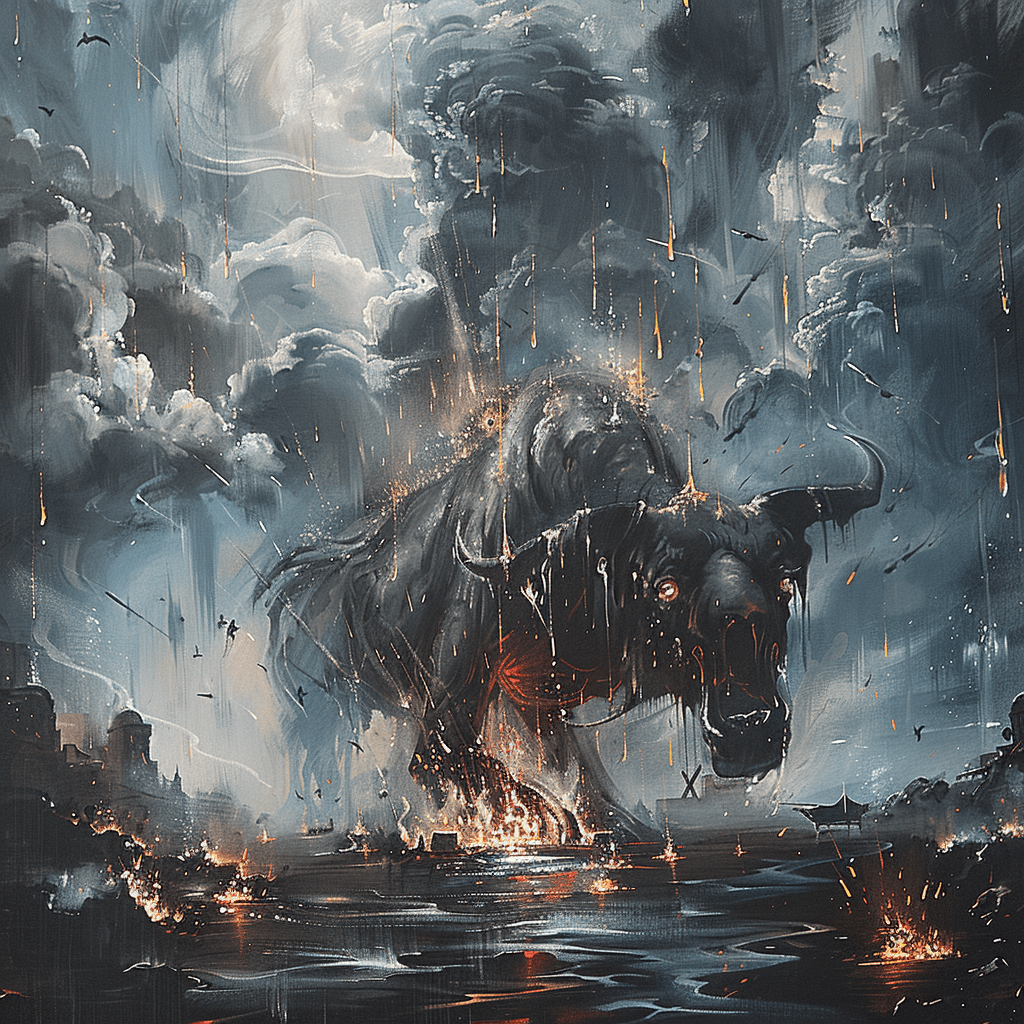

« Ich-Ech … Homme-Feu » ©Philippe Quéau (Art Κέω) 2024

Trop de choses me paraissent confuses, obscures, épaisses, lourdes, dans ce monde. Mais d’autres me semblent d’autant plus légères, transparentes, lumineuses. Quelles sont-elles ? Qu’importe ! Elles varient selon les uns ou selon les autres. Quant à moi, je préfère taire mes vues, faire silence. Mais il m’arrive aussi de penser à un nom, ou à un autre, « et je sais sous ce nom ce qu’il faut que j’entendei ». Alors j’éteins tout instinct, je songe un instant à l’éternité, à ses possibles. J’ai vu d’ailleurs que les opinions changent assez vite chez les mortels, au cours d’une seule vie. Les dictionnaires se démodent, les grammaires transigent, les politiciens passent, les sages outrepassent. Reste la houleii blême des mots : terre, enfer, paradis ; corps, femme, âme ; Véda, Torah, Coran ; mort, saint, blasphème ; travail, capital, intérêt… Ils ont intérêt (en effet) à faire des trinités. Tous ces mots sont-ils assez clairs et assez opaques ? Avec le temps, perdent-ils en superbe, ou gagnent-ils en followers ? L’homme est une très petite cruche d’argile, trop vite emplie d’air, d’eau et de mots iii… Un jour, la cruche casse, et qu’est-ce qui en coule ? Le crâne craque, et qu’en sort-il ? Vous ne m’avez pas compris, sans doute. Je ne suis ni nihiliste, ni matérialiste, ni idéaliste. Mais tout n’est pas que peau, pisse, sang, sperme. Je crois que d’une goutte peut naître un univers, ou même des myriades de mondes. Une goutte de quoi ? De brahmaniv ? De Yahv ? D’ilahvi? La question appelle-t-elle réellement une réponse ?

Kyū dit plutôt ceci : « Plongez en la question, le plus profondément, puis reprenez votre souffle. Voyez ! Là, il n’y a plus acception de personnes, il n’y a plus ni Hindou, ni Juif, ni Arabe, ni Grec — ni goy. Qui y a-t-il alors ? Toi ? Toi !

Ou seulement ce point, et cette exclamation : « ! »

_____________

iMolière. Les Femmes savantes. Acte I scène IV, v. 304

iiLe mot « foule » ne me chaut point, ici. Je préfère le mot « houle », plus marin, plus océanique, moins fasciste.

iiiQuant à lui, Kabῑr dit plus crûment qu’il est fait :« d’air et de sperme […] de peau, d’os, de pisse et de merde » [sic]. Cf. Śabda, 75

ivLe brahman est le principe suprême et abstrait de la réalité. Il est à la fois au-dessus de l’être et du non-être, selon le Véda.

vYah (יַה) est l’un des nombreux noms du Dieu Un qui sont cités dans la Bible hébraïque. Il est composé des deux premières lettres du Nom YHVH (יְהוָה )

viEn arabe, le mot ilah (إلَهً) est un nom commun qui signifie « divinité ». Lorsqu’il est précédé de l’article al, il désigne Allah.

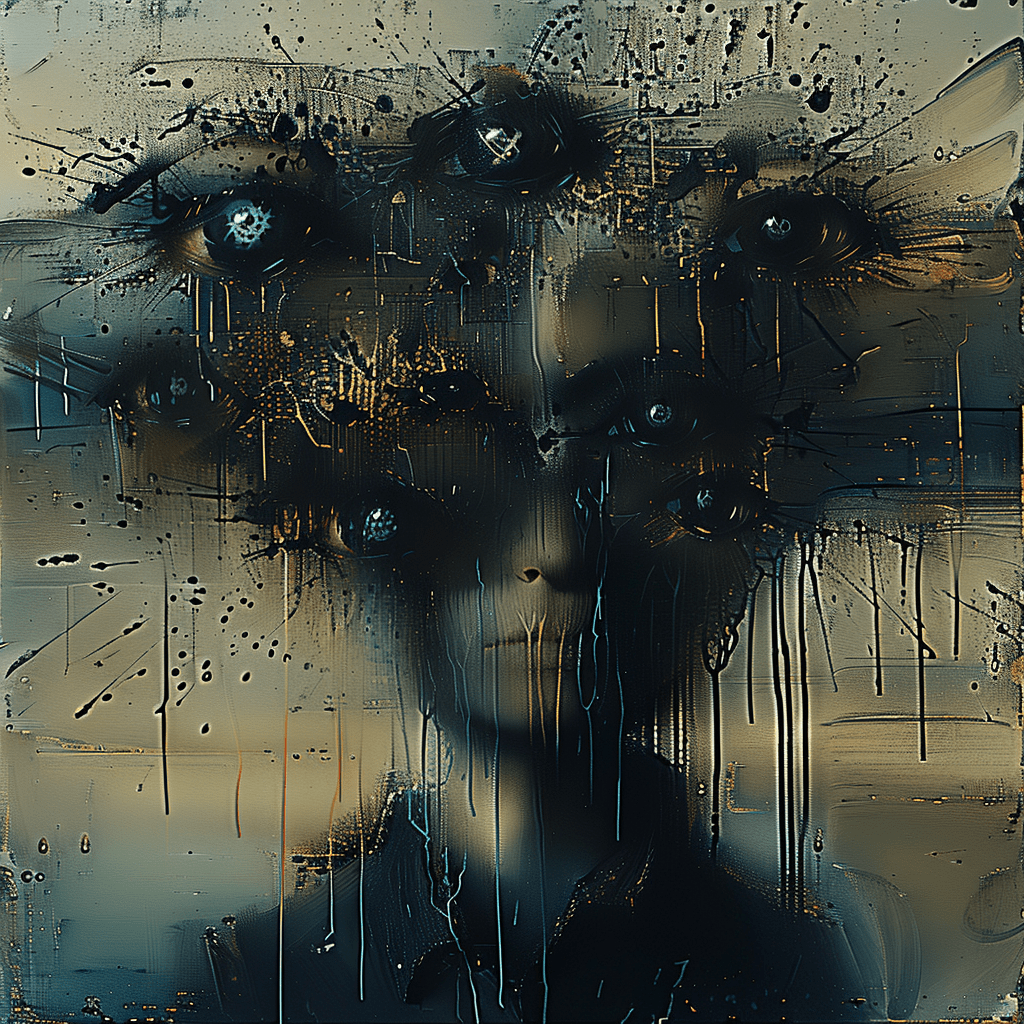

De l’œil, Eckhart a fameusement dit, dans l’un de ses Sermons allemands, que le sien était le même que celui de Dieu : « Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht; mein Auge und Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und ein Liebeni », ce que l’on pourrait traduire ainsi : « L’œil dans lequel je vois Dieu, c’est le même œil dans lequel Dieu me voit ; mon œil et l’œil de Dieu, c’est un seul œil et une seule vision et une seule connaissance et un seul amour. » L’œil dont il s’agit ici n’a évidemment rien à voir avec celui de la vision (optique), il se réfère à celui de l’intelligence, avec sa capacité d’analyse, ou à l’œil de l’amour, avec sa puissance de transformation. Pour décrire cette puissance de métamorphose, Eckhart utilise dans un autre sermon la métaphore du feu qui rend le bois « de plus en plus semblable au feu […] jusqu’à ce que le feu s’enfante dans le bois et lui transmette sa propre nature et son propre être ». La conception d’une telle métamorphose (capable de transformer l’âme en Dieu même), autrement dit, la naissance en elle d’une idée du divin si puissante qu’elle en devient capable de se laisser assimiler à la Divinité, n’exige pas l’entremise de quelque « extase » mystique. La seule « vision » du regard de Dieu en elle, regard auquel elle assimile son propre regard, semble suffire. La métamorphose devient d’autant plus possible que l’homme prend conscience de la nature de son âme, et qu’il comprend que son essence se fonde dans l’essence même de la déité, et s’enracine dans sa profondeur — ou son abîme?

On ne s’en étonnera pas, ce passage d’Eckhart fut critiqué par les censeurs de Cologne qui avaient été mandatés par Rome pour vérifier la teneur des travaux du célèbre docteur. Mais Eckhart leur répondit en évoquant le De trinitate (Livre 9, ch.2) de saint Augustin, qui emploie des métaphores plus audacieuses encore, comme celle de l’âme humaine formant une sorte de trinité, l’amant, l’aimé et l’amour. J’invite le lecteur à consulter la note ci-dessousii pour s’en faire une idée.

Un peu moins de quatre siècles après Maître Eckhart, un autre mystique allemand, Angélus Silesius, reprit la même idée, en l’exprimant de façon similaire, et presque mot pour mot : « L’œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit » — du moins si l’on en croit Roland Barthes, qui lui attribue nommément la paternité de cette phrase dans son livre, Le plaisir du texteiii, sans d’ailleurs fournir de référence précise. Cette absence de toute référence vérifiable, outre son écart d’avec les normes académiques, pose un problème. En effet, on pourrait se demander si Angélus Silésius a bien eu une idée « originale », réinventée indépendamment, quoique tardivement. Mais alors comment ne pas s’étonner de la ressemblance troublante avec la formulation d’Eckhart ? Ou bien n’était-ce là qu’une véritable citation d’Eckhart, sciemment effectuée par Angélus Silésius (mais à l’insu de Barthes) ? Ou, autre hypothèse, Roland Barthes aurait-il attribué de façon erronée cette phrase d’Eckhart à Angélus Silésius ? Cette dernière hypothèse n’est pas tout à fait improbable, comme nous invite à le penser le fait que Roland Barthes ait par ailleurs qualifié Angelus Silésius d’« auteur excessif » [sic], ce qui donne un indice du déplaisir qu’il eut sans doute à lire son texte, œuvre à l’évidence fort éloignée des préoccupations habituelles du célèbre sémiologue. Quoi qu’il en soit, cela aurait été pour moi un vrai plaisir d’être en mesure de trancher entre ces différentes hypothèses, et de replacer la phrase d’Eckhart (et de Silésius) dans son contexte originaire. Pour tenter d’avancer, concentrons l’attention sur son sens philosophique et théologique. L’assimilation de l’œil humain à l’œil divin peut-elle être comprise comme l’affirmation d’une possible union entre l’âme du mystique et la Déité, par la médiation unificatrice de l’acte de « voir », de « comprendre » et d’« aimer » ? Ou, hypothèse complètement différente, cette image de l’œil ne serait-elle qu’une métaphore en trompe-l’œil, ou même une idée profondément « perverse », révélant une pulsion de jouissance « phallique » de la part de son auteur, comme l’en a accusé explicitement Jacques Lacan, (qui, entre parenthèses, attribue, comme Barthes, cette citation à Angélus Silésius, et non à Maître Eckhartiv) ?

Qu’Angélus Silésius soit jugé un auteur « excessif » (par Barthes) ou même « pervers » (par Lacan) donne une petite idée du niveau des intellectuels français dans les années soixante du siècle dernier. Ils semblent, de plus, parfaitement ignorer que la métaphore de l’œil employée dans ce contexte a en réalité une fort longue histoire. L’idée d’unir l’humain au divin par le truchement d’un regard circule depuis longtemps dans la littérature mystique, et elle est aussi présente dans les Écritures (bibliques), lesquelles insistent, ce n’est pas un hasard, sur les dangers de mort qu’implique pour l’homme la vision « face à face » du Divin. On trouve la même idée dans d’autres espaces culturels et civilisationnels, comme celui de l’islam dans l’Iran ancien. Henry Corbin, qui lui a consacré une très belle étude, met en avant la figure de Rûzbehân de Shîrâz (1128-1209), qui a développé, plus d’un siècle avant Eckhart, une mystique de l’Image, de la Vision et de la Vision de la Vision. « La condition humaine terrestre ne peut être rédimée par un avilissement du divin à son niveau, mais par la transfiguration qu’accomplit en elle le divin. L’Image n’est pas incarnée dans le miroir, mais, en y apparaissant elle voit et montre à lui-même celui qui se regarde dans le miroir et dont elle est l’image. Celui qui s’y regarde, se voit soi-même par cette image. Il ne se verrait pas sans elle. C’est pourquoi l’œil de cette Image est l’œil par lequel il se voit. Rûzbehân nous l’a déjà appris. Regarder l’image c’est vision. Voir que le regard de l’Image (le regard du shâhid) est mon propre regard me regardant par cette Image, c’est cela vision de la vision. Finalement il y aura regard de moi-même sans que moi-même je regarde […] C’est par nostalgie d’un shâhid (témoin) que Dieu crée le monde, mais le regard de ce shâhid ne peut être que son propre regard à Lui se regardant soi-même, vision de la vision. Sinon, Dieu ‘ne peut pas le voir’, et c’est pourquoi ce monde sans yeux (par refus ou par inconscience), Dieu ne l’a pas regardé depuis sa créationv. » Je pense que la métaphore d’un « monde sans yeux » s’applique assez justement à notre époque, qui pourtant ne manque ni d’images, ni d’« yeux » de toutes sortes, y compris artificiels. Elle nous aide aussi à comprendre la raison pour laquelle Dieu ne regarde plus le monde, depuis assez longtemps. Il ne le regarde plus, parce qu’Il ne peut plus le voir, étant privé de ses yeux. Les nôtres.

En méditant sur ces questions, je vis se développer quelques autres images dans la camera obscura de mon esprit. Je les livre ici, dans leur manière crue, leur style spontané. Chaque être me semblait être une sorte d’œil (en arabe ‘ayn) surgissant comme un périscope des profondeurs de sa nuit intérieure. Chaque être semblait posséder aussi une âme se propageant comme un photon, comme une onde infiniment étalée, et aussi comme un quantum, dense, singulier. L’âme est un photon de pure voyance, se développant en théorie, avec le temps, dans l’univers entier, et s’intriquant quantiquement à la lumière totale. Quelle est cette lumière totale? Celle qui viendrait d’un Être un, seul, absolu (comme le disent les monothéistes, spécialistes obstinés de l’idée de l’Un) ? Mais alors pourquoi cet Être Un, qui a fait que la lumière « fût », cet Un qui souffle hors de lui les myriades de souffles vivants de sa Création, est-il aussi dit être un « Dieu jaloux » (en hébreu : El qanna’). Serait-Il jaloux de tous ces souffles issus de Lui, qui ne vivent que par Lui, mais qui vivent aussi séparés de Lui ? Pourquoi donc en serait-Il « jaloux » ? Est-ce parce qu’étant essentiellement « Un », tout ce qui n’est pas « Lui » menace son intrinsèque unité ? Mais on ne peut pas être (logiquement) à la fois Un et créateur du Tout, c’est-à-dire distinct de tout ce qui n’est pas Un, mais ayant créé cette distinction même, puis s’en séparant de par l’essence de son Unité.

L’Un donne la vie, et Il donne la vue à tous ces yeux qui ne sont pas les yeux de Sa propre vision, tous ces yeux à qui Il donne le voir, et à voir, pour qu’ils voient enfin tout l’être qu’Il leur donne d’être, mais aussi pour que ces yeux Lui donnent en retour un peu de leur propre vision. Mais il se trouve que l’Un est aussi fort « jaloux » de tous ces yeux qui voient, certes, mais qui ne voient pas qui Il est, cependant. Ils voient quelque chose, mais autre chose que Lui, et autrement que Lui — Lui, cet Un, qui est d’ailleurs, on l’a assez répété, « invisible, inaccessible, caché », ce qui n’est cependant pas une circonstance atténuante pour ces yeux qui ne Le voient pas. Cet Être, cet Un, n’est donc plus le seul voyant dans le monde, bien qu’il soit le seul Un dans Sa nuit. Il a envoyé dans cette nuit, Sa nuit, ou dans d’autres nuits, tous les yeux qui viennent de Lui, qui sont de Lui, et qui luisent d’un peu de Sa lumière. Tous ces yeux, en luisant, témoignent de cette lumière, Sa lumière. Ils luisent pour luire de Lui. Ce Dieu d’yeux qui luisent se rend ainsi témoignage par tous les yeux dont il se fait des « témoins » (shâhid), qui vivent pourtant loin de Lui, et autrement que Lui. Ces yeux lointains, ces yeux autres, Il les aiment comme la prunelle de Ses yeux, s’Il en avait. Mais Il n’a pas d’yeux à Lui, ce Dieu, sinon ces yeux-là qui sont les siens certes, mais qui sont surtout des yeux voyant de leur propre vue, vivant de leur propre vie. Ces vues, ces vies, Il les leur a données, pour qu’ils voient qui Il est ; pour qu’ils voient, eux, ce qu’Il ne voit pas, Lui, de Ses propres yeux (qu’Il n’ a pas). On comprend qu’Il soit jaloux, ce Dieu autre qu’eux, autre qu’yeux, ce Dieu d’autres yeux. Il est jaloux d’yeux d’ailleurs. Il est jaloux parce qu’Il s’aime Lui-même, totalement, en puissance et en acte, dans son accomplissement et dans son inaccomplissement. Il donne à voir cet amour à tous ces yeux qui viennent certes de Lui, mais qui sont aussi autres que Lui. Il cherche à voir par ces vues qu’Il a données à voir à d’autres yeux que les siens, Lui — l’Un, qui n’a pas d’autre d’yeux que Lui. Il désire contempler toutes ces vies, toutes ces vues, qui sont tout autres, et qui ne Le voient pas. En attendant, Il ne veut plus se laisser voir d’elles (ces vues, ces vies), ni d’eux (ces yeux). Il laisse seulement tous ces yeux voir le tout autre que Lui. Mais Il ne veut plus que tous ces yeux autres Le voient, Lui. Il se dit : ‘Qu’ils se voient d’abord eux-mêmes, ces yeux, ou bien qu’ils dorment dans les ombres de leurs lumières ! Un Temps viendra peut-être où ils verront que leurs yeux ne Me voient pas’…

Tous les yeux autres, depuis l’Origine, ont cherché, à leur mesure, à se contempler eux-mêmes. Comme créatures, ils se sont absentés de la vision de l’Un, ils se sont aveuglés quant à la vision de l’Être. Ils ont vu des images, ils eurent et virent des visions. Mais leurs visions ne furent jamais que des voiles. Après tous ces voiles, il y en avait toujours bien d’autres encore.

L’Être aspire pourtant à être vu et connu par les êtres, mais ces êtres ne sont pas l’Être. Ils sont autres que Lui. Comment des êtres autres que l’Être pourraient-ils connaître l’Être même ? Réponse : ils pourraient peut-être s’identifier à la part d’Être qu’ils incarnent… Mais cette réponse n’est pas suffisante. Tous les êtres n’ont jamais qu’un atome infinitésimal d’être, tout au plus. Qu’en faire ? Il eut fallu que, d’entrée de jeu, dès leur entrée dans ce grand jeu de l’être, ils s’oubliassent dans leur poussière d’être, ils se dissipassent et se dissoudissent dans leur brouillard propre, pour avancer en silence vers l’Être. Il leur eut fallu un grand courage. Car, on l’a dit, l’Être est jaloux de l’essence de l’être. Il est jaloux au sens où Il ne veut pas qu’elle soit dilapidée, dispersée, mêlée au néant. C’est pourquoi, dans Sa jalousie, dans Sa colère, Il tend à détourner toujours de Lui les regards d’yeux dévoyés. Il veut renvoyer ces yeux épars, brouillés, vers eux-mêmes, vers tout ce qui est autre que Lui. Pourquoi ? Pour leur faire voir leur néant, et leur donner le désir de Le voir. Lui, l’Être, il importe de le souligner, se contemple aussi Lui-même par tous ces yeux qu’Il met au monde, et qui ne Le voient pourtant pas, qui sont aveugles à Son mystère.

Pour aller vers ce mystère (on le sait, inaccessible) il y a pourtant deux voies, l’active et la passive, qui se rejoignent en une même action, une même attente, et dans un même regard, dans un même œil. Chaque atome d’étant est déjà un œil, on l’a dit, un œil vivant de la Lumière, un œil dans lequel la Lumière se reflète, se pense et se voit elle-même. Chaque être créé est l’un des yeux de l’Être, et tout œil créé fait aussi partie de cette théophanie de la Lumière. L’être qui se voit, et qui pense à son œil qui lui aussi voit, prend conscience que son être est tout entier l’un des regards par lequel l’Être se voit Lui aussi (à travers et dans tous les êtres). L’être qui se voit ainsi sait qu’il devient, par là, l’un des rayons regardeurs qui émanent de l’Être. L’Être se regarde Lui-même en tant qu’Il est regardé par tous les êtres. L’être le plus humble regarde l’Être suprême, absolu, et constitue, à son modeste niveau, une unique étincelle de regard, un infime atome de vue, un quark de vision, un photon de voyance.

La condition de l’Être est, on le sait, inaccessible, tout comme la compréhension (ou la vision) de Son essence. Pourtant, la conscience, même obscure, de cette inaccessibilité est déjà un pas sur la voie du voir, un coup de bistouri scindant la cataracte des vieux yeux. L’œil commence alors à apercevoir l’infrangible distance de l’Être, à reconnaître son propre point aveugle. Mais l’idée même d’une effective vision (qui est un rêve évidemment inaccessible) reste noyée dans le brouillard du moi, elle se tient enfouie dans la nuit de l’œil aveugle, elle reste cernée en la fovéa de l’œil ébloui. L’œil de l’être détourne son regard de ce que la Lumière montre, pour s’éclabousser de la seule lumière qui l’illumine, celle de son soi. Dans sa nuit, l’être se tient sur ses gardes, il conserve un obscur sens de lui-même, incertain de son opacité propre, mais jouissant de ce qu’il semble avoir d’être, se voyant comme une sorte d’être, fait de non-être, et n’en demandant pas plus. Si d’aventure, alors, il voyait soudainement l’Être dans toute sa Lumière, ne mourrait-il pas, d’emblée ? Ne jetterait-il pas instantanément son atome d’étant dans l’abysse du néant ?

L’Être Lui-même, malgré sa puissance, ne peut regarder que des yeux qui soient en mesure de fixer sa très grande Lumière. Ils doivent être des yeux ouverts, qui ne cillent pas devant tous ces soleils. L’Être (« le Dieu jaloux ») ne peut en réalité regarder que Ses propres yeux, ces yeux qui Le regardent Lui aussi. Dans ces conditions, comment l’Être peut-il voir le monde, puisque le monde n’a pas d’yeux pour lui : il a des yeux qui regardent le non-être, mais qui ne voient pas l’Être. On comprend alors que la vision du mystique est celle-là même par laquelle l’Être se contemple Lui-même, et par laquelle Il le contemple aussi. Il se regarde dans ce miroir (mystique), Il voit l’œil qui se regarde le voir. L’œil que l’on voit dans l’image du miroir est une image de l’œil par lequel Il se voit. Regarder cet œil et regarder cette image, c’est « voir ». C’est voir que l’œil qui regarde est aussi l’œil de tous les regards. C’est cela voir la Vision, c’est cela regarder le Regard.

Il y a là une potentielle anagogie. Malgré sa puissance, Dieu ne peut pas voir le regard par lequel je ne Le regarde pas. Un monde sans yeux, qui ne Le regarde pas, par refus, par ignorance ou par inconscience, Lui non plus, Il ne le regarde pas, car Il n’a pas d’yeux pour le voir. Ceci est, en résumé, le drame de ce monde aveugle, de cet univers sans yeux, frappé d’une cécité synchrone et sempiternelle. C’est le drame de la théophanie an-iconique du regard, du monde et de tout ce qu’il y a à voir. Mais c’est aussi l’annonce de l’épiphanie du voyant, du vu et de la vue, ou de l’Amant, de l’Aimé et de l’Amour. Le signe de l’épiphanie, donc de la transcendance, c’est-à-dire de ce qui est fort au-dessus de tout ce qui est à voir.

______________________

iCf. Le sermon [Pf 96, Q 12, QT 13 Q 12] « In nativitate beate Marie virginis, die 8 septembris ‘Qui audit me, non confundetur’. In: Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate. Herausgegeben und übersetzt von Josef Quint. München: Hanser Verlag, 7. Auflage 1995, S. 216 . Dans les Bibles modernes, la version du verset commenté par Eckhart diffère beaucoup de la version d’Augustin : ‘Qui audit me, non confundetur: et qui operantur in me, non peccabunt. Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt’ (Eccl.. 24:30—1). La TOB porte : « Divertis ton âme, réconforte ton cœur et chasse loin de toi la tristesse », et la BJ : « Trompe tes soucis, console ton cœur ».Dans l’édition Rahlfs de la LXX (Stuttgart, 1935) : «Aime ton âme ». Dans la Vulgate (éd. R. Weber, Stuttgart, 20075) : «Miserere animae tuae placens Deo et contine et congrega cor tuum in sanctitate eius.»

iiS. Augustin. De la Trinité, 9, 2 « Quand donc, moi qui me livre à cette étude, j’aime quelque chose, je découvre trois termes: moi, la chose que j’aime et l’amour. En effet, je n’aime pas l’amour si je ne l’aime pas comme aimant; car il n’y a pas d’amour là où rien n’est aimé. Il y a donc trois choses : celui qui aime, l’objet aimé et l’amour. Mais si je n’aime que moi-même, les trois choses ne se réduisent-elles pas à deux : moi et l’amour? En effet, ce qui aime est la même chose que ce qui est aimé quand on s’aime soi-même, tout comme aimer et être aimé sont une chose unique quand on s’aime. C’est exprimer deux fois la même chose que de dire : Il s’aime et il est aimé de lui-même.. Alors aimer et être aimé se confondent, comme celui qui aime et celui qui est aimé ne font qu’un. Mais, même en ce cas, l’amour et ce qui est aimé sont choses différentes : car s’aimer soi-même, ce n’est pas l’amour, à moins que l’amour lui-même ne soit aimé. Or, autre chose est de s’aimer, autre chose d’aimer son amour. Car on n’aime l’amour qu’autant qu’il aime déjà quelque chose, puisqu’il n’y a pas d’amour là où rien n’est aimé. Ainsi donc, quand quelqu’un s’aime, il y a deux choses l’amour et ce qui est aimé; car alors ce qui aime et ce qui est aimé ne font qu’un. Il n’est donc pas absolument nécessaire de voir trois choses partout où il y a amour. Écartons ici tous les autres éléments qui constituent l’homme; pour éclaircir, autant que possible, le sujet qui nous occupe, ne voyons que notre âme.Donc, quand l’âme s’aime, elle met deux choses en évidence : l’âme et l’amour. Or, qu’est-ce que s’aimer, sinon vouloir être à sa propre disposition pour jouir de soi? Et quand ce vouloir est aussi étendu que l’être, la volonté est égale à l’âme, et l’amour égal à ce qui aime. Or, si l’amour est une substance, il est esprit et non corps, comme l’âme n’est pas corps, mais esprit. Et cependant l’amour et l’âme ne sont pas deux esprits, mais un seul esprit; ni deux essences, mais une seule; et toutefois ces deux choses : ce qui aime et l’amour, ou, si vous le voulez, ce qui est aimé et l’amour, sont une seule chose. Et ces deux expressions ont un sens relatif, car aimant se rapporte à amour, et amour à aimant. En effet, celui qui aime éprouve quelque amour, et l’amour appartient à quelqu’un qui aime. Or, les mots âme et esprit ne sont pas relatifs, mais indiquent une essence. Car l’âme et l’esprit ne sont pas âme et esprit parce qu’ils appartiennent à un homme. Abstraction faite de l’homme, — titre qui suppose l’adjonction d’un corps, — abstraction faite du corps, l’âme et l’esprit restent; mais abstraction faite de celui qui aime, l’amour disparaît, et en supprimant l’amour, on fait disparaître celui qui aime. Ainsi donc, au point de vue relatif, ce sont deux choses: mais, pris en eux-mêmes, ils sont, individuellement, esprit, et, réunis, un seul esprit; individuellement, âme, et réunis, une seule âme. »

iii« Sur la scène du texte, pas de rampe : il n’y a pas derrière le texte quelqu’un d’actif (l’écrivain) et devant lui quelqu’un de passif (le lecteur); il n’y a pas un sujet et un objet. Le texte périme les attitudes grammaticales : il est l’œil indifférencié dont parle un auteur excessif (Angélus Silesius) : ‘L’œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit’. » Roland Barthes. Le plaisir du texte. Seuil, 1973, p. 29

iv« J’ai parlé d’autres gens qui n’étaient pas si mal non plus du côté de la fonction phallique, Angelus Silesius par exemple – confondre son œil contemplatif avec l’œil dont Dieu le regarde, ça doit bien à force, faire partie de la jouissance perverse. » Jacques Lacan, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 70-71.

vHenry Corbin. En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques. Tome 3. Gallimard, 1972, p. 80

Un jour, mon ami Kabῑr m’a raconté cette histoire, que je vous rapporte, aussi fidèlement qu’il me semble nécessaire. Le seigneur de ces lieux nous avait donné une vache. Elle était très grasse, lourde, massive. Elle absorbait en permanence de l’eau par les neuf trous, mais toute cette eau n’étanchait pas sa soif. On l’a enfermée au milieu d’une étable munie de portes adamantines, et dans laquelle on a enterré profondément un pieu ; on l’y a attachée avec des cordes insécables, mais elle s’est échappée quand même. Cinq arbres, six branches, dix-sept feuilles : elle a tout mangé, et puis elle s’est enfuie toujours plus loin — quelle vache incorrigible ! Sept et sept encore, douze puis quinze, elle a tout mangé sur son chemin, elle s’est engraissée, mais elle n’était jamais rassasiée. Cette vache vit maintenant quelque part, je ne sais où, dans une ville peut-être, ou dans quelque forêt, et elle a des cornes blanches, la queue noire et le pis rouge. Elle-même n’a pas de couleur, à vrai dire, mais elle n’est pas incolore non plus. Elle mange tout ce qui est comestible comme ce qui ne l’est pas. Des dieux nombreux, des anges et une multitude d’hommes se sont mis à la chercher à leur tour, mais personne n’a pu la trouver, cette vache.

K. dit alors : Avez-vous compris cette histoire ? Avez-vous trouvé la vache? Si c’est le cas, vous irez certainement de l’avant, et vous trouverez le moyen de régler le problème qu’elle pose, d’une manière ou d’une autre.

Kyū, quant à lui, réfléchit de son côté et ajouta in petto : Sinon, vous devrez vous passer de cette vache-là, mais que cela ne vous empêche pas d’en chercher une autre. Puis lui vint cette autre pensée. Pourquoi cette vache ne se chercherait-elle pas elle-même, si d’aventure elle en éprouvait le besoin ? Il y a même une autre possibilité, rien moins que théorique, c’est que cette vache symbolise la recherche en soi. La recherche de quoi ? Celle de l’origine du lait ? De l’essence de la blancheur ? De celle de la corne? Non, plutôt la recherche du mystère insondable de l’herbe, ou plus important encore, la recherche du secret de la rumination.

Beaucoup crient : « Dieu ! Dieu ! ». D’autres éructent : « Néant ! Rien ! ». Les uns disent haut et fort que « Ram » est le Dieu suprême. D’autres affirment, tout aussi haut et tout aussi fort, que son Nom est « Rahim », ou bien « Allah », ou encore « Adonaï ». Puis, gonflés d’orgueil, ils s’entretuent. Personne en réalité ne connaît le secret. Tous répètent des mots jusqu’à ce qu’ils aient un cal sur la langue, ou la gorge tranchée. Si dire le mot « Dieu » suffisait à rendre saint, si affirmer « Rien » revenait à dire quelque chose, si dire le mot « eau » étanchait toutes les soifs, si dire « pain » bannissait la faim du monde, si prononcer le mot «fruit » rendait les bouches suaves, si le mot « feu » brûlait les corps, le monde aurait depuis longtemps disparu au milieu de la vacuité verbale, et il se serait dissous dans l’absurde déchaînement de son inessentielle inanité.

Il vaut donc mieux se tenir à quelque distance de la Babel mentale, sans la quitter absolument, toutefois. Car un bon mot, justement frappé, peut encore embraser une âme, ou plusieurs, contre toute attente. Mais la plupart du temps, trop de mots vains et vides pullulent là ou règnent les menteurs, les hypocrites et les faussaires. De leur voisinage, je me détourne autant que possible. Là où je veux aller, là où je désire demeurer, les mots sont rares ; le silence s’avance comme un cygne lent.

La création des mondes, la fin des temps, l’Armageddon futur, ou le paradis des Houris, on peut en gloser à volonté, sans risquer d’être jamais contredit, tant sur le fond que sur la forme. Tout est dicible, pour qui prétend décrire l’état supposé des confins, l’essence de leur au-delà. Je préfère quant à moi penser que ces régions originaires ou supra-liminales sont en réalité absolument inconcevables. Cependant, enfin pénétrés de cette évidence, si l’on s’interdit en conséquence toute référence à la question des limites, sur quoi vaut-il alors la peine de méditer ? Quelle idée, seulement centrée sur les présents moments, dans l’environnement immédiat, vaudrait-elle la peine d’être esquissée à leur place ? Le pouvoir des chats et le pouvoir d’achat ? La retraite au plus tôt, au plus tard, ou l’assurance de la Bérézina ? Haïr de préférence le lointain étranger ou le voisin proche ?

En ce moment même, les chefs-d’œuvre d’immédiateté que l’on côtoie ne sont-ils pas destinés à une dérisoire évanescence, une implacable fugacité ? Comment œuvrer donc, dans cet instant, à la construction de l’éternité ? Le paradigme du paradis ou l’enfermement de l’enfer suffisent sans doute à ceux qui se contentent d’aussi peu. Mais, pour qui connaît comme assurées l’existence des arrière-mondes et la puissance sans fin des possibles, d’inessentielles digressions sur les mots et les noms valent moins que le pet d’un ange. Les choses les plus effrayantes que la plupart des gens craignent, il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi être troublé par ces questions de religions, d’horreur et de pureté ? Mon ami Kyū aime à dire : « Chercheurs, écoutez : Où que vous soyez, là vous trouverez un point d’entrée vers quelque sorte d’enfer, ou vers quelque paradis, des germes d’exécration absolue ou bien des signes de salutaire rédemption. »

J’ai un jour entrevu un joyau sans prix. Il n’était pas à vendre. Scintillant, étincelant de milliards de myriades d’éclats, il emplissait de sa lumière mes pupilles. J’ai pris depuis la mer, naviguant sur une simple barque, et j’ai appris qu’une seule touche suffit : tout pêcheur attentif sait que l’invisible attend soudain, sous la surface des choses. Quittant doucement mon immobilité, m’éveillant enfin, je tire doucement sur la ligne.

Lorsque je fus dans l’oubli, ou dans l’ailleurs, mon moi me montra ma voie. Je compris que tout le monde aux alentours était sain d’esprit, et que seul, parmi eux, j’étais fou. Je sus qu’il valait mieux désormais que je ne dérangeasse plus ni ces sages, ni ces saints, ni, aussi, ces sots. Dès lors, je laissai là les rites, les aspersions, la cendre et l’eau bénite. Dans les occasions de tristesse, ou de désespoir, je ne déchirai pas mes vêtements ni ne m’aspergeai de poussière, en signe extérieur de soumission à la Loi. Je ne sonnai jamais du chophar, ni de cloches, je ne révérai aucune idole, je ne plaçais de fleurs devant aucune image. Je ne me livrai à aucune austérité ni n’entrepris de tuer mes sens. Je restai indifférent et distant au milieu des affaires du monde. Je considérai toutes les créatures de la terre comme ayant un moi semblable à mon propre moi. Je cherchai sans cesse à m’approcher quelque peu, par un moyen ou un autre, de l’être immortel, ou du moins de caresser son idée du regard. Je désirai en effet commencer une conversation, dont j’espérai qu’elle serait infiniment ininterrompue.

Kyū me dit alors: « Celui dont les paroles sont sincères, qui est sans orgueil, dépourvu de toute vanité, celui-là atteint la première des lettres du Nom. »

Je lui répondis : « Aucun de ses Noms n’est plus long que le nom du Temps. Aucune de leurs écritures ne remplit la totalité des univers. Sais-tu donc de qui tu parles ? »

Résumé du chapitre précédent : Dans le monde d’Ysköll, situé dans la nébuleuse du Crabe, la Divinité suprême (connue en ces lieux sous le nom Japri-Tapa) s’est sentie « comme vide » après avoir tout donné de son être même aux quanta de sens (ou d’être) qui composent la substance de toute la création et de tous les êtres, vivants ou non. Se sentant dans ce vide en crainte de la mort, Japri-Tapa décide de chanter un chant total, afin de réunir à nouveau tous les quanta d’être en son propre corps…

____________

Japri-Tapa chanta longtemps, mais il comprit bientôt qu’il ne finirait pas ce cantique total avant ce qu’on aurait pu appeler la « fin des temps », si cette idée de « fin des temps » lui était jamais venue à l’esprit, lui pour qui le temps n’était jamais qu’un moyen et non une fin. C’était maintenant une évidence. Le temps et le tout étaient incompatibles. Flux de voix sans fin, psaume infini, mélopée illimitée, hymne composé de tous les quanta présents et à venir dans l’univers, la cantillation de Japri-Tapa ne pourrait jamais se condenser, se ramasser en un unique instant, et réunir en un seul point tous les mondes et tous les êtres. Ceux-ci ne pouvaient exister que dans leurs temporalités propres, lesquelles nécessitaient des durées différentes, des rythmes autres. La danse totale des ondes quantiques envahissait certes (en théorie) la totalité des univers, mais ce n’était jamais la même danse en fin de compte, tant les quanta avaient leur tempo bien à eux, tant le temps d’un quanta n’était pas le temps d’un autre quanta. Il y avait là une contradiction absolue. Comment faire tenir tous ces temps en un seul moment ? Comment unir les quanta du temps total en un unique cantique, un oral instantané ? Japri-Tapa comprit, un peu tard, qu’il ne pourrait pas réintégrer en lui tous les quanta de son être avant longtemps, de par la structure et la nature même des créatures, et de par leur intrinsèque diversité, dont il avait lui-même conçu les exigences et les contraintes. Il devait trouver un autre moyen. « Il faut que je chante un cantique plus bref, plus dense, plus compact », se dit-il. Il conçut en son vaste esprit l’idée d’une parole moins verbeuse, mais plus frappante. Il eut l’idée de composer un chant fait d’un nombre limité de quanta sonores i. Il appela cette nouvelle sorte de parole : ऋच् – étrange graphie en apparence, mais qui pourrait se transcrire aisément en notre écriture sous cette forme : ṛc. Ce mot, ṛc, signifie « louange ». Les courts quanta d’un ṛc ou d’une « louange » étaient dès lors appelés à devenir la substance même des cantiques quantiques du cantique total. Mais ces cantiques, continûment psalmodiés, ne pouvaient être laissés en quelque sorte suspendus dans l’air ou voletant dans l’éther. Il fallait bien qu’ils se posassent et reposassent quelque part. Il leur fallait un lieu, pour y demeurer, dans leur temps propre. Ce lieu serait une sorte d’autel, comme ces autels que d’autres peuples, dans d’autres régions de l’univers, utilisent, non pour qu’y demeure et repose un chant, mais pour qu’y coule le sang (des sacrifices). « Avec le ऋच्, je vais construire un autel », dit donc Japri-Tapa. Il utilisa un certain nombre, bien défini, de quanta de sens, de quanta de sons et de quanta de ऋच्, comme s’ils étaient autant de briques de terre cuite. Il donna à ce lieu nouveau, cet autel quantifié, le nom d’Igna. Ce Nom peut évoquer pour nous, par un curieux hasard, ou plutôt par l’effet d’une sorte de synchronicité, l’idée d’ignition. Il fit monter l’autel Igna en lui-même, car c’est de son propre moi qu’il voulait le faire naître. S’il avait créé Igna sans prendre dans sa propre substance les quanta qui le composent, il aurait engendré quelque entité qui aurait été sans rapport avec sa propre essence. Il aurait créé un être, à partir d’un autre être que lui ; il aurait donc créé un non-immortel à partir d’un non-immortel. En revanche, en faisant naître Igna de lui-même, il faisait naître le feu du feu, l’immortel de l’immortel, le divin du divin.

Lorsque Igna fut enfin créé, Japri-Tapa chanta un nouveau chant, qui pût voler, puis se poser et reposer sur l’autel créé à cet effet. Il appela ce chant Satya Saman –expression que l’on peut traduire par « le chant de la vérité ». Tous les quanta, éparpillés dans les lieux les plus lointains de tous les univers, écoutaient attentivement le chant Satya Saman. Ils se dirent : « Faisons de cette vérité le commencement de l’être en nous. Ainsi nous deviendrons aussi vérité. La vérité viendra vers nous, elle deviendra l’essence de notre désirii. » C’est ainsi que l’autel Igna, construit avec des quanta de cantiques, des quanta rythmant des louanges, devint le lieu d’apparition de la vérité. Le lieu Igna devint le lieu de la révélation de l’être qui a nom « vérité ». Qui s’approche d’Igna et chante « le chant de la vérité » fait de la vérité sa propre substance. Il oint de cette vérité ses quanta, et par cette onction, ceux-ci deviennent des espèces de prophètes prédisant sa nature, portant sa parole. Igna reçoit sur son autel la vérité même de la parole, et vers cette vérité, toutes les vérités et toutes les paroles viennent se rassembler. A cette vérité, les vérités s’unissent. Le vrai, en tant qu’être vivant, devient le désir et la raison de vivre de celui qui approche d’Igna en chantant le chant de la vérité.

Ce vrai-là n’est pas une abstraction philosophique. Ce n’est pas une vérité platonicienne. C’est une vérité semblable aux eaux, car les eaux sont elles-mêmes vérité. Là où elles coulent, coule la forme aqueuse de la vérité, et s’épanche la fluidité de son essence. Lorsque les pluies tombent, elles imbibent la terre de leur vérité même. Et la vie naît de cette vérité de la pluie qui a chu. La terre imprégnée de pluie semble comme la matrice féconde d’où naît toujours à nouveau Igna, d’où monte toujours à nouveau son autel vers le ciel. Toute cette terre est matière, toute cette terre est utérus. Toute cette terre est vérité originelle, comme la vérité est aussi une terre, riche et noire. Car, si l’eau est fluide, fuyante, changeante, montant du puits, ou pluie tombante, la terre est la chose la plus ferme, la plus certaine, dans le monde d’Isköll, ainsi que dans tous les autres mondes.

Mais de cette certitude, nous ne pouvons certes pas nous contenter, nous qui sommes avides de vérité.

__________________

iC’est-à-dire de « syllabes », ou de « phonèmes », pour prendre une comparaison avec notre façon de parler.

iiŚB VII 4,1,3

Au milieu de la nuit, je m’éveillais soudainement, il y a de cela quelques années, dans un monde nommé Ysköll, appartenant à la nébuleuse du Crabe (NGC 1952), celle-là même que l’astronome Charles Messier confondit un temps avec la comète de Halley, et qui, pour cette raison, figure à la première place de son Catalogue des nébuleuses et des amas d’étoilesi. Ce que je vais rapporter ici n’est pas de la fiction. Je témoigne simplement de faits réels, quoique fort surprenants, au premier abord. Mais à la réflexion, comme le lecteur pourra le constater lui-même, rien d’illogique ou de fondamentalement irrationnel n’entache la nature de mes découvertes d’alors. J’entreprends aujourd’hui d’en faire part au public, pensant ainsi apporter une contribution, aussi modeste soit-elle, à l’avancement de la science, mais aussi de la philosophie.

Dans Ysköll, comme dans notre propre monde d’ailleurs, tous les êtres, vivants ou non, tous les corps sont, en dernière analyse, composés de quantaii. Mais ce ne sont pas des quanta d’énergie, comme dans notre monde. Ce sont des quanta de sens. Tous ces sens peuvent se dénoter par des sons élémentaires, naturellement, quoique les interprétations de ces sens, et donc des sons qui les incarnent, soient fort nombreuses, et même potentiellement innombrables. Les poètes d’Ysköll préfèrent dire que ce sont des quanta non de sons, mais de « parole ». Les grammairiens d’Ysköll, quant à eux, y voient des phonèmes élémentaires, avec leurs infinies nuances de prononciation.

Les habitants de ce monde croient en une divinité nommée Japri-Tapa, qui est censée avoir, à l’origine, créé l’ensemble des univers connus et inconnus, et tous les êtres, à partir de sa propre substance. Lorsqu’il eut créé tout cela, Japri-Tapa se sentit « comme vidé de lui-même, et ayant peur de la mortiii », comme le rapportent leurs Écrituresiv. Il voulut donc reprendre ce qu’il avait si inconsidérément donné pour le réintégrer en lui-même, et reprendre, avec ses forces, sa vie d’avant, qu’il regrettait maintenant. Mais, plus il absorbait quelques-uns des êtres qui lui tombaient sous la main, plus les autres s’échappaient hors de sa portée. Il lui manquait toujours de nombreuses pièces, dans le puzzle total que formait son corps, et qui restait désespérément lacunaire, plein de vides. Japri-Tapa regarda autour de lui, et vit que tous les êtres s’étaient égaillés de toutes parts, dans les plus petits recoins de l’univers. Difficile de les faire revenir en moi, pensa-t-il.

C’est alors qu’il se rappela que chacun des êtres qu’il avait créés était formé, comme nous l’avons déjà dit, de quanta de sens, ou de sons. Il commença de psalmodier un chant secret, connu de lui seul, dont il savait qu’il pouvait (en théorie du moins) comprendre tous les sons créés et incréés. Il pensa que s’il pouvait chanter ce chant total, ce chant qui comprenait l’ensemble de tous les sons possibles (et peut-être aussi les sons impossibles), alors, par le fait même, tous les êtres faits de sons et de sens, seraient à nouveau unis dans sa voix, et donc seraient amenés à se réunir en son âme.

(La suite dans un prochain article)

_________________

iCharles Messier, « Catalogue Des Nébuleuses et Des Amas d’Étoiles tiré de Histoire de l’Académie royale des sciences [archive] », sur Gallica, Académie des sciences (France), 1771

iiQuantum, plur. Quanta : Quantité finie et déterminée; ce qui est susceptible de quantité. L’absurde et son contraire participent des mêmes forces. La nature verse un quantum qu’il lui est indifférent que nous dépensions (ou qui se dépensât) en sottises ou en miracles d’intelligence (Valéry, Mauv. pens.,1942, p. 21) (CNRTL)

iiiŚB X 4,2,2

ivLeur nom ne se prononce que parmi les initiés d’Ysküll. Pour les non-initiés, elles ne sont évoquées que sous la forme des initiales श्ब् qui peuvent être se lire, dans notre propre langue, comme les deux lettres Ś et B.

J’ai pu calmer enfin mon esprit qui s’agitait sans cesse depuis des âges. Maintenant mon âme radie d’ombres, s’amplifie de vides, joue sa vie sur un violon lent. J’ai vu Cela, tout Cela, et non seulement Cela, mais aussi tout cela qui se cèle au-delà de Cela. J’ai vu la dive essence même et sa dive absence (elles vont bien ensemble, et aussi séparément). J’ai plongé froidement dans des abîmes brûlants, puis m’en suis allé ailleurs. Vivant longtemps dans l’obscur, je me suis libéré des chandelles et des étoiles, je suis sorti de l’étau de toute étroitesse. J’ai atteint l’inaccessible, j’ai vu qu’il possède la couleur et la chaleur de l’amour, qu’il a la grandeur de l’infini, et l’humilité de l’infime. J’ai compris qu’il comprend tout, et ne se comprend pas. Allez comprendre !

Où Guillaume Apollinaire a-t-il donc trouvé cette sanglante et nette image : « Soleil cou coupéi » ? Il ne fut certes pas le premier ni le dernier à s’inspirer du sang solaire, et de la décapitation cosmique qu’il suggère. Une dizaine d’années après la parution d’Alcools, Isaac Babel usa d’une métaphore comparable : « un soleil orange roule dans le ciel comme une tête coupéeii. » Et, en 1948, le poète Aimé Césaire reprit la même formule d’Apollinaire pour le titre d’un recueil, y voyant, quant à lui, une image de son peuple asservi par la puissance coloniale.

Commentant le poème « Zone » d’Alcools, Robin Guilloux interprète le sang du « soleil cou coupé » comme étant le signe de la disparition du christianisme dans le monde moderne. Je pense qu’il n’est pas trop loin de l’intention du poète que l’on assassina d’une blessure dans la tempe. Apollinaire évoque, juste avant ce cou coupé, « des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance » qui sont « les Christ inférieurs des obscures espérances ». Il y a des millénaires déjà, et cela recommence à nouveau chaque année, le soleil du monde est tué, éteint, et séparé des hommes. Le Christ jadis crucifié, flagellé, est au 20e siècle assimilé à un « soleil coupé ». Ce soleil-là n’est pas le dieu soleil des païens, mais le soleil de l’esprit, annoncé en Judée par Jean le Baptiste qui eut, quant à lui, effectivement, la tête tranchée, de par la volonté froide d’Hérodiade et la dansante grâce de sa fille Salomé. Le thème du sacrifice du saint (ou du poète, ou du dieu) est fort ancien. On le retrouve dans le mythe d’Orphée dont la tête sectionnée par les Ménades en folie continua de chanter. Le poète, même décapité, veut naître à nouveau dans l’ivresse de la poésie. Apollinaire veut y voir son soleil vivre dans toutes les sortes d’alcools, qui sont à la fois l’eau de vie, et l’eau de la vie. En elle, l’au-delà vit : l’eau est un symbole de mort et le feu est un symbole de vie.

« Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau de vie… »

Or, plus de trois millénaires avant Apollinaire, l’Inde ancienne avait déjà profondément médité sur le thème du soleil cou coupé. « Ce disque du soleil, au crépuscule, qu’est-ce donc ? Le cercle que fait le cou du vaste ciel, tronc décapité ? Le crâne sanglant que le Temps tient à la main, tel un magicien adorateur de Śiva ? Ou plutôt l’œuf de l’oiseau Tārkṣya, dont on voit le jaune dans sa coquille briséeiii ? »

Le mythe dont il s’agit ici présente aussi les dieux assemblés, désirant célébrer le premier sacrifice, sans l’avoir pourtant jamais pratiqué, et donc ignorant tout de ses formes et de son ordre propresiv. Tous les dieux veulent en effet, par un sacrifice inaugural, puis par des sacrifices continués, obtenir enfin la gloire, la splendeur et la perfection qui leur manquent encore, et qui seules, leur permettront de réaliser pleinement leur nature divine, et par là même, leur garantiront de réussir à maîtriser, dans la suite des temps, l’essence même du sacrifice (divin). Parmi tous ces dieux ignorants, mais désirants, se trouve un dieu dont le nom, justement, est « Sacrifice », et qui est promis à un bel avenir, comme on va voir. Les dieux passent donc un accord. Le premier d’entre eux qui obtiendra cette perfection, qui atteindra à cette splendeur, aura certes la prééminence, mais il s’engage aussi par avance à faire bénéficier tous les autres dieux de sa puissance et de son savoir nouvellement acquis. Le mythe raconte que le vainqueur de cette joute, de cette quête du savoir sacrificiel, fut précisément le dieu « Sacrifice », dont le nom est en réalité Viṣṇuv , mais qui est aussi nommé Makha (« Makha, c’est le sacrificevi »). Or, contrairement à l’accord entre les dieux, au lieu de partager son savoir et la puissance sacrificielle, le dieu Makha (ou Viṣṇu) la garde pour lui seul, et, fier de sa suprématie, s’éloigne des autres dieux. Se tenant à quelque distance, laissant sa tête reposer sur la pointe de son arc puissamment bandé, il regarde d’un air moqueur les autres dieux. Ceux-ci, furieux, demandent aux fourmis de ronger la corde de l’arc de Makha. La corde est en effet coupée, l’arc se détend brusquement et tranche le cou du dieu « Sacrifice ». Sa tête vole dans le ciel, et devient le soleil. Son corps tombe à terre. Le dieu Indra se précipite avant tous les autres dieux, et se couche sur le corps décapité de Makha. Collé à lui, il s’imprègne de sa substance vitale, et gagne ainsi à son tour son savoir et la suprématie qui l’accompagne. Les autres dieux arrivent à la suite, mais un peu tard. Ils divisent le corps décapité du dieu « Sacrifice » en trois parties, qui correspondront plus tard aux trois temps du sacrifice, aux trois groupes des bénéficiaires, aux trois mètres poétiques des récitations (Ṛg, Yajus, Sāmanvii). Mais leurs efforts sont vains : la véritable substance du dieu a été absorbée par Indra. Indra, devenu roi des dieux, ne voudra désormais plus que le dieu « Sacrifice » retrouve sa tête coupée, son intégrité et sa propre puissance. Il redoute que si le dieu « Sacrifice » redevenait lui-même, recouvrant sa liberté et son autonomie, il échappe alors définitivement aux autres dieux, acquérant par là, définitivement, la véritable suprématie divine…

Le sacrifice du Dieu, ou la mise en scène de sa mort, prend bien d’autres formes dans la mythologie de l’Inde ancienne. Il existe au musée ethnologique de Berlin une statue en terre cuite du dieu Śiva, de couleur bleue, ce qui indique qu’il est devenu Śava (« cadavre »viii). Ce mort, d’un bleu livide, est étendu sur le dos, le sexe dresséix. Est jointe à lui Kālikā, une déesse aux bras multiples, aux yeux extatiques, « vêtue d’espace » [c’est-à-dire totalement nue], « les hanches ornées d’une ceinture faite de bras d’hommes mortsx », qui s’unit au sexe dressé de Śiva, absorbe sa semence et jouit du dieu mortxi.

La mythologie indienne rapporte encore une autre image de couple divin faisant l’amour, dans une atmosphère mortifère, décrite dans le Tantrasāra de Bénarès. L’homme est Kāma, le « Désir » et la femme est Rati, la « Volupté ». Ils sont enlacés et font l’amour. Kāma est couché sur le dos. Son sexe pénètre celui de Rati qui l’enserre de ses genoux et se tient assise sur lui. Se tenant debout sur le couple, la Déesse Chinnamastā prend « l’aspect d’une fille de seize ans, resplendissant de l’éclat de dix millions de soleils, ses seins généreux dressés bien haut, vêtue d’espace, portant au cou un collier de crânes, et autour de la taille, en guise de cordon sacré, des serpentsxii ». La Déesse Chinnamastā tient un couteau sacrificiel de l’une de ses mains gauches (celle du haut) et de l’autre main gauche (celle du bas), elle tient sa propre tête, « échevelée, langue rouge pendante, dents menaçantes. La déesse en effet est décapitée. Elle s’est décapitée elle-même. Du centre de son cou tranché jaillit un jet de sang qui aboutit aux lèvres de sa tête coupéexiii. » Venant de son cou coupé, deux autres jets de sang bouillonnent et aspergent deux écuelles tenues par les déesses Ḍākini et Varṇinī, deux compagnes de Kālī qui ont surgi de son propre corpsxiv.

Selon Charles Malamoud, l’ image de la déesse jouissant du dieu mort, Śiva-Śava, l’image de la déesse faisant boire son sang à sa propre tête séparée de son cou, donnent la vision d’un monde « inversé », en sanscrit viparīta. Cette « inversion » symbolise « le triomphe de la māyā féminine active, déploiement de la multiplicité chatoyante des apparences, sur l’Absolu indifférencié, immuable, figuré par le Mâle immobilisé. La déesse de la māyā montre qu’elle est la maîtresse du jeu, et aussi que le jeu est le maîtrexv. »

La déesse est la maîtresse du grand Jeu divin. Mais en fin de compte c’est le Jeu divin, lui-même, qui est le maître. Qu’apprenons-nous de cette ancienne sagesse ?

Plusieurs choses : les dieux sont initialement ignorants. Ils se jalousent les uns les autres. Ils visent la suprématie, mais un seul d’entre eux peut l’acquérir, et la conserver un temps, en attendant de la perdre, par la ruse, par la violence ou par le Jeu… On apprend aussi que la règle principale de ce grand Jeu divin est le principe d’inversion. Le Dieu suprême est aussi celui qui s’inverse absolument, et en se sacrifiant totalement.

Leçon éminemment profonde, et leçon aujourd’hui parfaitement inaudible, il me semble. D’où cet article, où je tente de faire gicler à nouveau dans les mornes écuelles de nos temps dits « modernes », mais surtout cruels et sous-éduqués, les jets d’un sang divin s’offrant en oblation au monde.

__________________

iGuillaume Apollinaire. Alcools. « Zone ». 1913. Les derniers vers de « Zone » se lisent ainsi :

Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied

Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée

Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances

Adieu Adieu

Soleil cou coupé

iiIsaac Babel. Конармия, [Konarmiya, littéralement « L’armée à cheval »], Moscou. Trad en français Catteau, Cavalerie rouge, L’âge d’homme, Lausanne, 1972, p.9