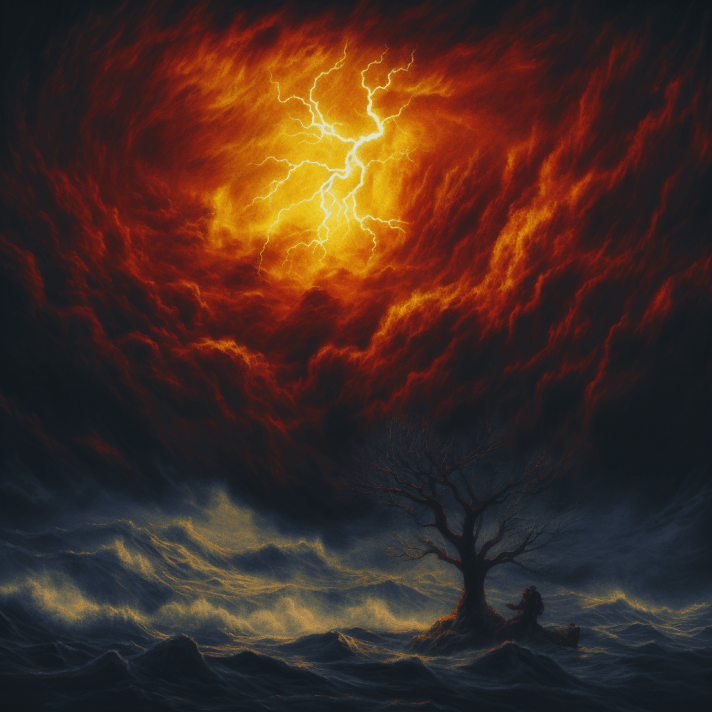

Hadewijch, au centre de sa vie, mit la Minne. Ce mot thiois i signifie « amour » ‒ l’amour de l’âme. Plus précisément, la Minne dénote la pensée en amour, la pensée de la personne amoureuse envers la personne aimée. Pensée vivante, qui se renouvelle en permanence. Elle se distingue nettement de Lieve, cet autre mot thiois, qui signifie l’amour humain, charnel. La Minne, elle, vit dans l’intime de l’âme. La Minne est l’âme aimante même. Par anagogie, Hadewijch a vu que la divinité est, en essence, la Minne. Comme l’est aussi la substance de l’Esprit. Dans la langue de Hadewijch, pleine de vie, toute prégnante de Minne, abondent verbes substantifs, formes incisives, tournures nettes, envolées profondes, et acceptions larges, lourdes de tous les prolongements possibles, pour qui consent à s’y plonger. En son écriture, dominent passion, force, grandeur, beauté, fierté, noblesse, rigueur. Elle évite le doucereux, elle fuit le fade, tout ce qui sentirait les tiroirs de la sacristie, l’odeur des bénitiers vides. Hadewijch voit la fin de l’homme, non dans quelque « salut », mais dans la gloire même de la Minne, dans son âme unie à la Minne. Elle craint toujours de ne jamais la servir assez, de la manquer absolument, de ne pas l’étreindre entièrement. Elle ose donc le plus, l’immense et toujours plus encore, de peur d’offenser par trop de petitesse l’infini de la Minne. Ce service est austère, terrible, astreignant. La Minne a des exigences rigoureuses, infrangibles, irrémissibles. Hadewijch y revient ans cesse, elle s’en emplit, elle s’en nourrit, y cherche l’abondance, sans besoin de la vacuité, de la nudité de l’âme, qu’osera prôner, un siècle après elle, Ruysbroeck. La Minne demande un effort positif, puissant, sans relâche. L’âme doit vivre de la Minne, elle doit condamner et bénir, aimer et haïr, se fuir et s’unir, en restant toujours avec elle; elle doit mettre la Minne en chaque chose, et chaque chose en elle, en son lieu. Quelles que soient les dispositions de la Minne à son égard, l’âme y consentira. Elle aura à en souffrir ou à en jouir. Cela n’importe. Ce qui importe, c’est d’être avec elle. La Minne est excessive, virevoltante, imprévisible, fulgurante, transcendante, poétique. La Minne « se détourne de l’âme, fuit devant elle, sans qu’elle puisse l’atteindre, la jette en exil, la bannit au loin, la condamne à courir les aventures à sa quête ; la jette dans les chaînes ; ne s’approche d’elle, ne fait sentir sa présence que par moments fugitifs ; ne la rassasie que pour augmenter sa faim, ne l’apaise que pour la livrer à de nouveaux et plus effroyables orages, la blesse de ses traits, sans remèdes, l’accable de tout le poids de ses exigences, la pousse dans des dédales obscurs, dans les nuits sans lumière, dans les ténèbres sans issue; ouvre sous ses pas les abîmes, amoncelle dans son pays les ruines, la dévastation et la mortii ». Est-il vraiment nécessaire de citer ici l’anachronique Musset, mort six siècles après Hadewijch ?

Que ta voix ici-bas doive rester muette.

Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,

Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglotsiii.

Les chants de Hadewijch sont-ils immortels ? Je ne sais, mais Musset en savait qui étaient, dit-il, « de purs sanglots ». J’en connais de Hadewijch qui sont de vrais brûlots :

« Souvent je crie à l’aide comme femme en gésine : aimé, quand vous viendrez, éperonnez-moi par un nouveau réconfort. Ainsi je puis chevaucher d’un trot altier et, béate, traiter mon aimé comme si nord, sud, est et ouest étaient entièrement sous mon empire. Mais me voici bientôt jetée à terre. Ah ! En quoi cela m’aide-t-il de parler de mon exiliv? »

L’exilée était-elle désespérée ? Évidemment non. Tout le contraire. Encore faut-il lire en son cœur l’au-delà de l’espoir. « La vie la plus haute et la croissance la plus rapide c’est de s’anéantir et de se perdre dans les souffrances de la Minne. Aux douceurs sensibles il y a plus de bassesse ; car en cela on est facilement vaincu et ainsi faillit la force du désir. Et ce qu’on ressent paraît si grand qu’on n’arrive plus à connaître la grandeur de la Minne et son Être parfait. Car lorsque le cœur et les sens inférieurs, qui sont vite remplis, sont touchés d’après notre affection sensible, ils sont comme un ciel dans les cieux, c’est ce qui leur semble. Et dans cette satisfaction ils oublient la grande dette de la Minne qui la leur réclame sans cessev. »

Un ciel dans les cieux ? Qu’est-ce à dire ? Serait-ce le troisième ciel de Paul ? Ou quelque ciel n°7 ou n°9, d’extatique et suprême élévation ? Ce sont là comptes d’apothicaires. Les cieux ne se comptent pas. D’ailleurs, je conjecture qu’il y a peut-être un million de cieux encore jamais vus de quiconque. Ou même, six cent trillions de trilliards ? De quoi se perdre en chemin, pour s’y rendre. « Celui qui veut explorer de bout en bout la Minne doit voyager loin : par sa vaste étendue, sa plus haute altitude, son fond le plus profond. Il devra distinguer les chemins par toutes les tempêtes. Celui-là découvre la merveille de la merveille la Minne, en s’engageant dans son étendue sauvage vi. » J’entends que les cris les moins espérés de Hadewijch se fondent toujours dans un chant d’abandon uni, confiant, total, dans un hymne d’espérance et de triomphe. L’oubli complet, le don total, la perspective de la souffrance, leur donnent un caractère grave, sévère. Hadewijch est forte plus que douce, austère plus que facile, elle n’est ni médiévale ni moderne, elle est en route vers des éternités non-sues.

Vivre avec la Minne, c’est vivre dans la lumière, dans la clarté, dans la vérité. Ces trois mots-là strient ses textes. Elle parle de vérité, en la vivant vraiment. Elle aime, et c’est pour elle souffrir; on ne peut aimer sans souffrir, dit-elle. La souffrance est inhérente à l’amour. L’âme toujours en cela souffre. Voici la raison qu’elle donne : c’est là, la loi de l’amour ; la souffrance stimule, élève, purifie, enflamme, elle empêche de se contenter de joies inférieures, elle tend constamment l’âme vers le seul but digne d’elle. L’âme doit souffrir, parce que la divinité elle-même souffre, et c’est assez de le savoir. La vie mystique, c’est vivre sachant cela. L’Humanité est en gésine, en travail, en souffrance. Vivre en la Minne, c’est vivre en progression, en croissance continuelle. On monte sans fin de degré en degré. On y côtoie des vertus, proche du sentiment de la Minne, au dessus du tumulte des choses et des actes. Elle a cette idée d’être la Minne même, qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer. Ce sont là des stades, quelques étapes. Dans les « visions » de Hadewijch, on distingue deux grands moments : il y a celui où l’âme est ravie en esprit, hors des impressions sensibles ; elle voit, elle entend, elle comprend ce qui lui est montré ; et il y a celui où elle tombe hors de l’esprit, dans une union pleine ; alors elle ne voit plus, elle n’entend plus, elle ne sait plus qu’une chose, c’est qu’elle s’est unie à la Minne. Elle voit l’essence divine en cette vie, ce qui, en théorie, ne se peut. Et pourtant, elle a vu l’entrée dans l’Un et la sortie de l’Un. Dans sa mémoire, résident la force, la gloire et l’éternité ; dans sa raison, demeurent la clarté et la vérité ; dans sa volonté, s’éploie l’amour de la douce Minne. Visions vigoureuses d’un cortège de reines aux manteaux à mille yeux, sous des palmes balayant la poussière des soleils et des lunes, entourés d’abîmes sans fond. Vouloir vivre la puissance et la gloire de la jouissance de l’abysse. Vouloir être Dieu avec Dieu. Certes, mais, il est fort peu d’âmes qui veulent vivre l’humain jusqu’à la fin, et diminuer la dette de l’humanité. Quelle dette ? Celle de l’être, doublée des intérêts de l’ignorance. Nous pouvons connaître en nous-mêmes la puissance de notre désir, et l’immensité de notre impuissance. Nous sommes sans lumière, l’esprit gourd et court. Notre être nous semble sans substance, sans constance, et notre intelligence sans vérité. Nous errons parmi les millénaires, malheureux et misérables, dépouillés de passé et d’avenir, en des pays toujours étrangers, sous des cieux vides. Cela, avant que la Minne rompe toute digue, avant qu’elle enlève l’âme hors d’elle-même et la touche intimement. Pas la moindre manie, pas la moindre folie ne ternit son teint médiéval. Un solide bon sens, un esprit acéré accompagnent au fil des jours la dame anversoise et mystique, si loin, si haut qu’elle aille. Aussi longtemps que la douceur dure en elle, elle est avec la Minne ; quand la douceur s’en va, l’amour s’enfuit et le champ reste sec et rude. Les sages anciens le savaient bien, qui ne cherchaient que la volonté de la Minne ; ils ne demandaient d’autre douceur que de reconnaître sa volonté, qu’ils fussent en haut, ou en bas. Mais s’ils éprouvaient de la douceur, il arrivait qu’ils s’y délectassent trop, ils s’y abandonnaient au point de tomber. L’âme est une route verticale, qui offre aussi un passage vers la liberté des profondeurs ; et ces profondeurs sont d’autres chemins vers d’autres libertés, vers des hauteurs qui ne peut être saisies, sauf si elles se donnent ; et si elles ne se donnaient pas tout entières, elles ne lui seraient pas assez. L’âme et l’abîme : deux absences en cheminement, qui veulent se trouver ! Dans l’une de ses visions, se rencontre cette image saisissante : « La Déité est si terrible, si implacable, dévorant et consumant sans merci. Enserrée dans le lit d’un petit ruisseau, l’âme, inondée, déborde et rompt soudain ses digues. Ainsi la Divinité a absorbé en elle toute l’humanitévii .» Elle est au-dessus de tout, sans être élevée, en dessous de tout sans être accablée, au dedans de tout sans être enveloppée, au dehors de tout et cependant en tout. Elle connaît donc son exil, n’y trouvant pas sa Minne amante. « Car [la Minne] est dans la hauteur de sa jouissance, et nous sommes dans la profondeur de notre déficienceviii ». Jouir, en thiois : ghebruken ; manquer : ghebreken. Au fond du fond, le ghebreken se rapporte au ghebruken absolu ; le manque humain est à la mesure divine de la Minne.

_______________________________________

iMinne (subst. féminin), mot commun au thiois (néerlandais médiéval) et à l’allemand, se rattachant étymologiquement au latin memini, mens, à l’anglais mind. Cf. Hadewijch. Lettres spirituelles. Genève 1972. Introduction par J.-B M. Porion, note 14, p. 19

iiSelon l’interprétation qu’en fait J. Van Mierlo. Revue d’Ascétique et de Mystique. N°19, Juillet 1924

iiiAlfred de Musset (1810-1857). Le Pélican.

ivHadewijch. Les Chants. Chant 9. Trad. Daniel Cunin. Albin Michel, 2022, p. 118

vHadewijch. Lettre XXX

viHadewijch. Les Chants. Chant 21. Trad. Daniel Cunin. Albin Michel, 2022, p. 157

viiHadewijch. Les Visions. Trad .G. Epiney-Burgard. Genève 2000, p. 72

viiiHadewijch. Lettre VI. Dans une autre traduction, celle de J.-B M. Porion, on lit : « Il est au sommet de la fruition et nous sommes dans l’abîme de la privation. ». Lettres spirituelles. Genève, 1972, p. 83

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.