De l’œil, Eckhart a fameusement dit, dans l’un de ses Sermons allemands, que le sien était le même que celui de Dieu : « Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht; mein Auge und Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und ein Liebeni », ce que l’on pourrait traduire ainsi : « L’œil dans lequel je vois Dieu, c’est le même œil dans lequel Dieu me voit ; mon œil et l’œil de Dieu, c’est un seul œil et une seule vision et une seule connaissance et un seul amour. » L’œil dont il s’agit ici n’a évidemment rien à voir avec celui de la vision (optique), il se réfère à celui de l’intelligence, avec sa capacité d’analyse, ou à l’œil de l’amour, avec sa puissance de transformation. Pour décrire cette puissance de métamorphose, Eckhart utilise dans un autre sermon la métaphore du feu qui rend le bois « de plus en plus semblable au feu […] jusqu’à ce que le feu s’enfante dans le bois et lui transmette sa propre nature et son propre être ». La conception d’une telle métamorphose (capable de transformer l’âme en Dieu même), autrement dit, la naissance en elle d’une idée du divin si puissante qu’elle en devient capable de se laisser assimiler à la Divinité, n’exige pas l’entremise de quelque « extase » mystique. La seule « vision » du regard de Dieu en elle, regard auquel elle assimile son propre regard, semble suffire. La métamorphose devient d’autant plus possible que l’homme prend conscience de la nature de son âme, et qu’il comprend que son essence se fonde dans l’essence même de la déité, et s’enracine dans sa profondeur — ou son abîme?

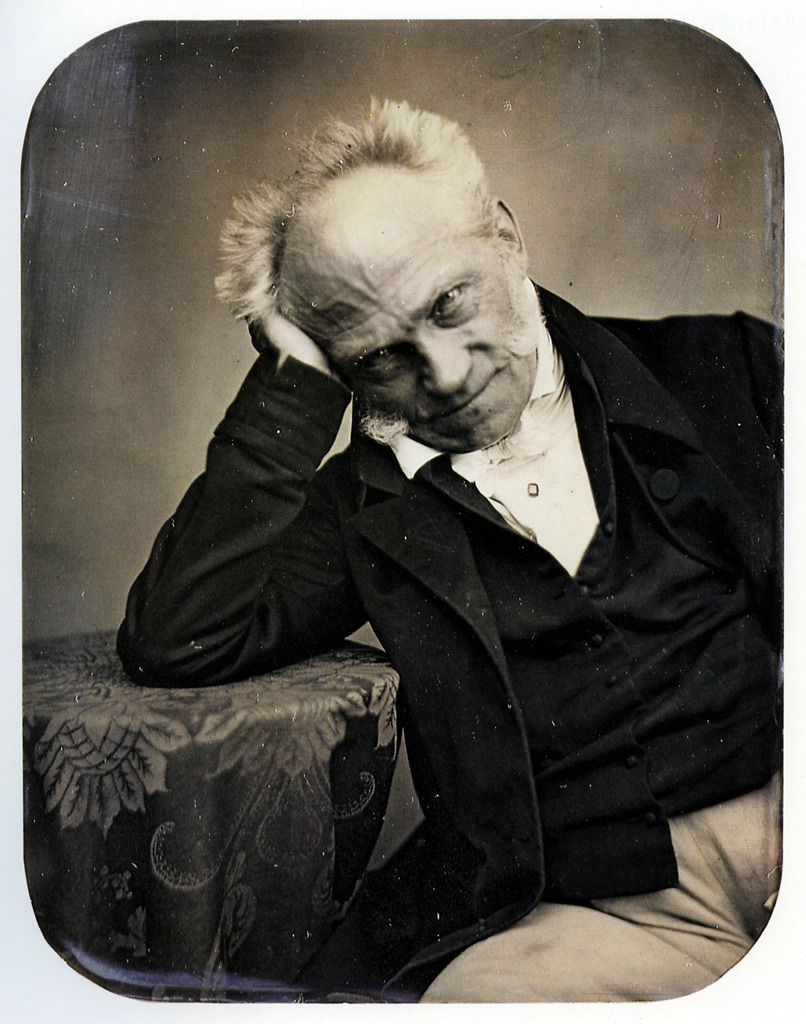

On ne s’en étonnera pas, ce passage d’Eckhart fut critiqué par les censeurs de Cologne qui avaient été mandatés par Rome pour vérifier la teneur des travaux du célèbre docteur. Mais Eckhart leur répondit en évoquant le De trinitate (Livre 9, ch.2) de saint Augustin, qui emploie des métaphores plus audacieuses encore, comme celle de l’âme humaine formant une sorte de trinité, l’amant, l’aimé et l’amour. J’invite le lecteur à consulter la note ci-dessousii pour s’en faire une idée.

Un peu moins de quatre siècles après Maître Eckhart, un autre mystique allemand, Angélus Silesius, reprit la même idée, en l’exprimant de façon similaire, et presque mot pour mot : « L’œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit » — du moins si l’on en croit Roland Barthes, qui lui attribue nommément la paternité de cette phrase dans son livre, Le plaisir du texteiii, sans d’ailleurs fournir de référence précise. Cette absence de toute référence vérifiable, outre son écart d’avec les normes académiques, pose un problème. En effet, on pourrait se demander si Angélus Silésius a bien eu une idée « originale », réinventée indépendamment, quoique tardivement. Mais alors comment ne pas s’étonner de la ressemblance troublante avec la formulation d’Eckhart ? Ou bien n’était-ce là qu’une véritable citation d’Eckhart, sciemment effectuée par Angélus Silésius (mais à l’insu de Barthes) ? Ou, autre hypothèse, Roland Barthes aurait-il attribué de façon erronée cette phrase d’Eckhart à Angélus Silésius ? Cette dernière hypothèse n’est pas tout à fait improbable, comme nous invite à le penser le fait que Roland Barthes ait par ailleurs qualifié Angelus Silésius d’« auteur excessif » [sic], ce qui donne un indice du déplaisir qu’il eut sans doute à lire son texte, œuvre à l’évidence fort éloignée des préoccupations habituelles du célèbre sémiologue. Quoi qu’il en soit, cela aurait été pour moi un vrai plaisir d’être en mesure de trancher entre ces différentes hypothèses, et de replacer la phrase d’Eckhart (et de Silésius) dans son contexte originaire. Pour tenter d’avancer, concentrons l’attention sur son sens philosophique et théologique. L’assimilation de l’œil humain à l’œil divin peut-elle être comprise comme l’affirmation d’une possible union entre l’âme du mystique et la Déité, par la médiation unificatrice de l’acte de « voir », de « comprendre » et d’« aimer » ? Ou, hypothèse complètement différente, cette image de l’œil ne serait-elle qu’une métaphore en trompe-l’œil, ou même une idée profondément « perverse », révélant une pulsion de jouissance « phallique » de la part de son auteur, comme l’en a accusé explicitement Jacques Lacan, (qui, entre parenthèses, attribue, comme Barthes, cette citation à Angélus Silésius, et non à Maître Eckhartiv) ?

Qu’Angélus Silésius soit jugé un auteur « excessif » (par Barthes) ou même « pervers » (par Lacan) donne une petite idée du niveau des intellectuels français dans les années soixante du siècle dernier. Ils semblent, de plus, parfaitement ignorer que la métaphore de l’œil employée dans ce contexte a en réalité une fort longue histoire. L’idée d’unir l’humain au divin par le truchement d’un regard circule depuis longtemps dans la littérature mystique, et elle est aussi présente dans les Écritures (bibliques), lesquelles insistent, ce n’est pas un hasard, sur les dangers de mort qu’implique pour l’homme la vision « face à face » du Divin. On trouve la même idée dans d’autres espaces culturels et civilisationnels, comme celui de l’islam dans l’Iran ancien. Henry Corbin, qui lui a consacré une très belle étude, met en avant la figure de Rûzbehân de Shîrâz (1128-1209), qui a développé, plus d’un siècle avant Eckhart, une mystique de l’Image, de la Vision et de la Vision de la Vision. « La condition humaine terrestre ne peut être rédimée par un avilissement du divin à son niveau, mais par la transfiguration qu’accomplit en elle le divin. L’Image n’est pas incarnée dans le miroir, mais, en y apparaissant elle voit et montre à lui-même celui qui se regarde dans le miroir et dont elle est l’image. Celui qui s’y regarde, se voit soi-même par cette image. Il ne se verrait pas sans elle. C’est pourquoi l’œil de cette Image est l’œil par lequel il se voit. Rûzbehân nous l’a déjà appris. Regarder l’image c’est vision. Voir que le regard de l’Image (le regard du shâhid) est mon propre regard me regardant par cette Image, c’est cela vision de la vision. Finalement il y aura regard de moi-même sans que moi-même je regarde […] C’est par nostalgie d’un shâhid (témoin) que Dieu crée le monde, mais le regard de ce shâhid ne peut être que son propre regard à Lui se regardant soi-même, vision de la vision. Sinon, Dieu ‘ne peut pas le voir’, et c’est pourquoi ce monde sans yeux (par refus ou par inconscience), Dieu ne l’a pas regardé depuis sa créationv. » Je pense que la métaphore d’un « monde sans yeux » s’applique assez justement à notre époque, qui pourtant ne manque ni d’images, ni d’« yeux » de toutes sortes, y compris artificiels. Elle nous aide aussi à comprendre la raison pour laquelle Dieu ne regarde plus le monde, depuis assez longtemps. Il ne le regarde plus, parce qu’Il ne peut plus le voir, étant privé de ses yeux. Les nôtres.

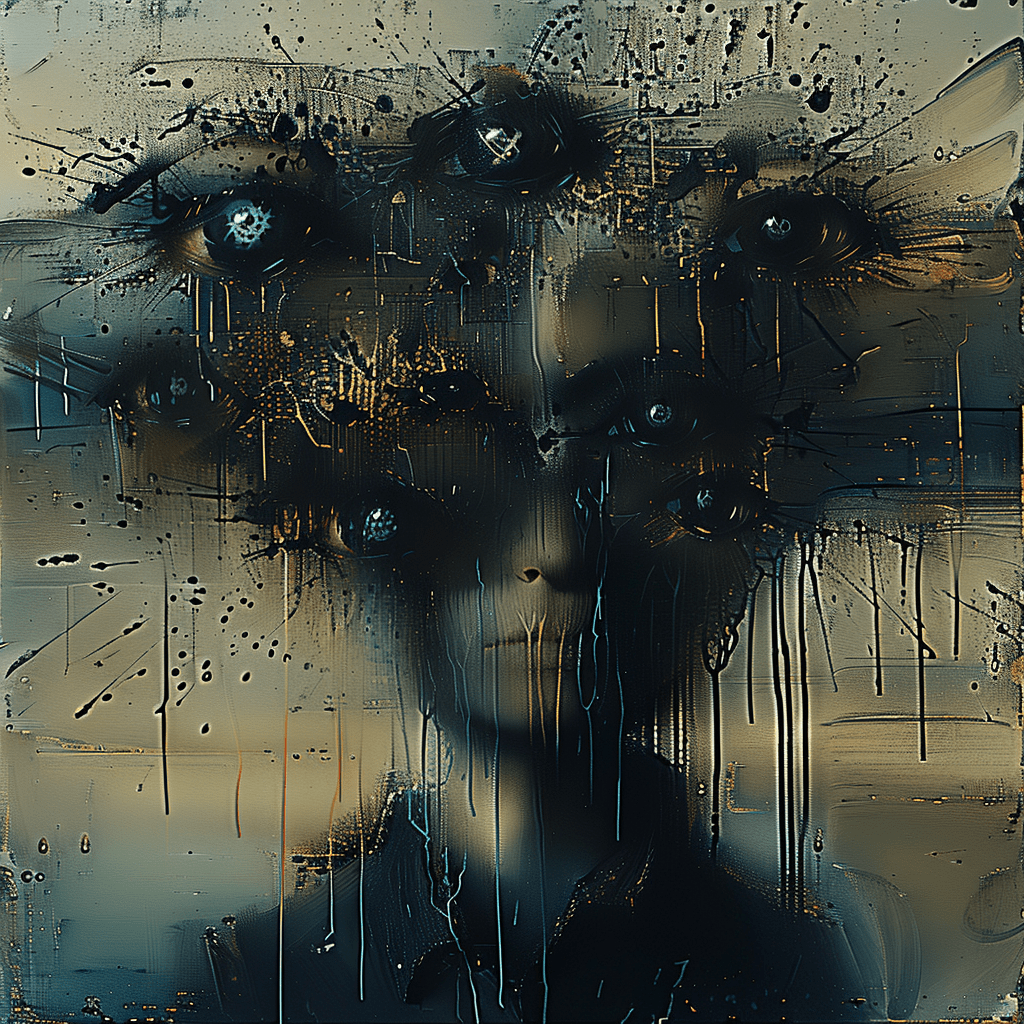

En méditant sur ces questions, je vis se développer quelques autres images dans la camera obscura de mon esprit. Je les livre ici, dans leur manière crue, leur style spontané. Chaque être me semblait être une sorte d’œil (en arabe ‘ayn) surgissant comme un périscope des profondeurs de sa nuit intérieure. Chaque être semblait posséder aussi une âme se propageant comme un photon, comme une onde infiniment étalée, et aussi comme un quantum, dense, singulier. L’âme est un photon de pure voyance, se développant en théorie, avec le temps, dans l’univers entier, et s’intriquant quantiquement à la lumière totale. Quelle est cette lumière totale? Celle qui viendrait d’un Être un, seul, absolu (comme le disent les monothéistes, spécialistes obstinés de l’idée de l’Un) ? Mais alors pourquoi cet Être Un, qui a fait que la lumière « fût », cet Un qui souffle hors de lui les myriades de souffles vivants de sa Création, est-il aussi dit être un « Dieu jaloux » (en hébreu : El qanna’). Serait-Il jaloux de tous ces souffles issus de Lui, qui ne vivent que par Lui, mais qui vivent aussi séparés de Lui ? Pourquoi donc en serait-Il « jaloux » ? Est-ce parce qu’étant essentiellement « Un », tout ce qui n’est pas « Lui » menace son intrinsèque unité ? Mais on ne peut pas être (logiquement) à la fois Un et créateur du Tout, c’est-à-dire distinct de tout ce qui n’est pas Un, mais ayant créé cette distinction même, puis s’en séparant de par l’essence de son Unité.

L’Un donne la vie, et Il donne la vue à tous ces yeux qui ne sont pas les yeux de Sa propre vision, tous ces yeux à qui Il donne le voir, et à voir, pour qu’ils voient enfin tout l’être qu’Il leur donne d’être, mais aussi pour que ces yeux Lui donnent en retour un peu de leur propre vision. Mais il se trouve que l’Un est aussi fort « jaloux » de tous ces yeux qui voient, certes, mais qui ne voient pas qui Il est, cependant. Ils voient quelque chose, mais autre chose que Lui, et autrement que Lui — Lui, cet Un, qui est d’ailleurs, on l’a assez répété, « invisible, inaccessible, caché », ce qui n’est cependant pas une circonstance atténuante pour ces yeux qui ne Le voient pas. Cet Être, cet Un, n’est donc plus le seul voyant dans le monde, bien qu’il soit le seul Un dans Sa nuit. Il a envoyé dans cette nuit, Sa nuit, ou dans d’autres nuits, tous les yeux qui viennent de Lui, qui sont de Lui, et qui luisent d’un peu de Sa lumière. Tous ces yeux, en luisant, témoignent de cette lumière, Sa lumière. Ils luisent pour luire de Lui. Ce Dieu d’yeux qui luisent se rend ainsi témoignage par tous les yeux dont il se fait des « témoins » (shâhid), qui vivent pourtant loin de Lui, et autrement que Lui. Ces yeux lointains, ces yeux autres, Il les aiment comme la prunelle de Ses yeux, s’Il en avait. Mais Il n’a pas d’yeux à Lui, ce Dieu, sinon ces yeux-là qui sont les siens certes, mais qui sont surtout des yeux voyant de leur propre vue, vivant de leur propre vie. Ces vues, ces vies, Il les leur a données, pour qu’ils voient qui Il est ; pour qu’ils voient, eux, ce qu’Il ne voit pas, Lui, de Ses propres yeux (qu’Il n’ a pas). On comprend qu’Il soit jaloux, ce Dieu autre qu’eux, autre qu’yeux, ce Dieu d’autres yeux. Il est jaloux d’yeux d’ailleurs. Il est jaloux parce qu’Il s’aime Lui-même, totalement, en puissance et en acte, dans son accomplissement et dans son inaccomplissement. Il donne à voir cet amour à tous ces yeux qui viennent certes de Lui, mais qui sont aussi autres que Lui. Il cherche à voir par ces vues qu’Il a données à voir à d’autres yeux que les siens, Lui — l’Un, qui n’a pas d’autre d’yeux que Lui. Il désire contempler toutes ces vies, toutes ces vues, qui sont tout autres, et qui ne Le voient pas. En attendant, Il ne veut plus se laisser voir d’elles (ces vues, ces vies), ni d’eux (ces yeux). Il laisse seulement tous ces yeux voir le tout autre que Lui. Mais Il ne veut plus que tous ces yeux autres Le voient, Lui. Il se dit : ‘Qu’ils se voient d’abord eux-mêmes, ces yeux, ou bien qu’ils dorment dans les ombres de leurs lumières ! Un Temps viendra peut-être où ils verront que leurs yeux ne Me voient pas’…

Tous les yeux autres, depuis l’Origine, ont cherché, à leur mesure, à se contempler eux-mêmes. Comme créatures, ils se sont absentés de la vision de l’Un, ils se sont aveuglés quant à la vision de l’Être. Ils ont vu des images, ils eurent et virent des visions. Mais leurs visions ne furent jamais que des voiles. Après tous ces voiles, il y en avait toujours bien d’autres encore.

L’Être aspire pourtant à être vu et connu par les êtres, mais ces êtres ne sont pas l’Être. Ils sont autres que Lui. Comment des êtres autres que l’Être pourraient-ils connaître l’Être même ? Réponse : ils pourraient peut-être s’identifier à la part d’Être qu’ils incarnent… Mais cette réponse n’est pas suffisante. Tous les êtres n’ont jamais qu’un atome infinitésimal d’être, tout au plus. Qu’en faire ? Il eut fallu que, d’entrée de jeu, dès leur entrée dans ce grand jeu de l’être, ils s’oubliassent dans leur poussière d’être, ils se dissipassent et se dissoudissent dans leur brouillard propre, pour avancer en silence vers l’Être. Il leur eut fallu un grand courage. Car, on l’a dit, l’Être est jaloux de l’essence de l’être. Il est jaloux au sens où Il ne veut pas qu’elle soit dilapidée, dispersée, mêlée au néant. C’est pourquoi, dans Sa jalousie, dans Sa colère, Il tend à détourner toujours de Lui les regards d’yeux dévoyés. Il veut renvoyer ces yeux épars, brouillés, vers eux-mêmes, vers tout ce qui est autre que Lui. Pourquoi ? Pour leur faire voir leur néant, et leur donner le désir de Le voir. Lui, l’Être, il importe de le souligner, se contemple aussi Lui-même par tous ces yeux qu’Il met au monde, et qui ne Le voient pourtant pas, qui sont aveugles à Son mystère.

Pour aller vers ce mystère (on le sait, inaccessible) il y a pourtant deux voies, l’active et la passive, qui se rejoignent en une même action, une même attente, et dans un même regard, dans un même œil. Chaque atome d’étant est déjà un œil, on l’a dit, un œil vivant de la Lumière, un œil dans lequel la Lumière se reflète, se pense et se voit elle-même. Chaque être créé est l’un des yeux de l’Être, et tout œil créé fait aussi partie de cette théophanie de la Lumière. L’être qui se voit, et qui pense à son œil qui lui aussi voit, prend conscience que son être est tout entier l’un des regards par lequel l’Être se voit Lui aussi (à travers et dans tous les êtres). L’être qui se voit ainsi sait qu’il devient, par là, l’un des rayons regardeurs qui émanent de l’Être. L’Être se regarde Lui-même en tant qu’Il est regardé par tous les êtres. L’être le plus humble regarde l’Être suprême, absolu, et constitue, à son modeste niveau, une unique étincelle de regard, un infime atome de vue, un quark de vision, un photon de voyance.

La condition de l’Être est, on le sait, inaccessible, tout comme la compréhension (ou la vision) de Son essence. Pourtant, la conscience, même obscure, de cette inaccessibilité est déjà un pas sur la voie du voir, un coup de bistouri scindant la cataracte des vieux yeux. L’œil commence alors à apercevoir l’infrangible distance de l’Être, à reconnaître son propre point aveugle. Mais l’idée même d’une effective vision (qui est un rêve évidemment inaccessible) reste noyée dans le brouillard du moi, elle se tient enfouie dans la nuit de l’œil aveugle, elle reste cernée en la fovéa de l’œil ébloui. L’œil de l’être détourne son regard de ce que la Lumière montre, pour s’éclabousser de la seule lumière qui l’illumine, celle de son soi. Dans sa nuit, l’être se tient sur ses gardes, il conserve un obscur sens de lui-même, incertain de son opacité propre, mais jouissant de ce qu’il semble avoir d’être, se voyant comme une sorte d’être, fait de non-être, et n’en demandant pas plus. Si d’aventure, alors, il voyait soudainement l’Être dans toute sa Lumière, ne mourrait-il pas, d’emblée ? Ne jetterait-il pas instantanément son atome d’étant dans l’abysse du néant ?

L’Être Lui-même, malgré sa puissance, ne peut regarder que des yeux qui soient en mesure de fixer sa très grande Lumière. Ils doivent être des yeux ouverts, qui ne cillent pas devant tous ces soleils. L’Être (« le Dieu jaloux ») ne peut en réalité regarder que Ses propres yeux, ces yeux qui Le regardent Lui aussi. Dans ces conditions, comment l’Être peut-il voir le monde, puisque le monde n’a pas d’yeux pour lui : il a des yeux qui regardent le non-être, mais qui ne voient pas l’Être. On comprend alors que la vision du mystique est celle-là même par laquelle l’Être se contemple Lui-même, et par laquelle Il le contemple aussi. Il se regarde dans ce miroir (mystique), Il voit l’œil qui se regarde le voir. L’œil que l’on voit dans l’image du miroir est une image de l’œil par lequel Il se voit. Regarder cet œil et regarder cette image, c’est « voir ». C’est voir que l’œil qui regarde est aussi l’œil de tous les regards. C’est cela voir la Vision, c’est cela regarder le Regard.

Il y a là une potentielle anagogie. Malgré sa puissance, Dieu ne peut pas voir le regard par lequel je ne Le regarde pas. Un monde sans yeux, qui ne Le regarde pas, par refus, par ignorance ou par inconscience, Lui non plus, Il ne le regarde pas, car Il n’a pas d’yeux pour le voir. Ceci est, en résumé, le drame de ce monde aveugle, de cet univers sans yeux, frappé d’une cécité synchrone et sempiternelle. C’est le drame de la théophanie an-iconique du regard, du monde et de tout ce qu’il y a à voir. Mais c’est aussi l’annonce de l’épiphanie du voyant, du vu et de la vue, ou de l’Amant, de l’Aimé et de l’Amour. Le signe de l’épiphanie, donc de la transcendance, c’est-à-dire de ce qui est fort au-dessus de tout ce qui est à voir.

______________________

iCf. Le sermon [Pf 96, Q 12, QT 13 Q 12] « In nativitate beate Marie virginis, die 8 septembris ‘Qui audit me, non confundetur’. In: Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate. Herausgegeben und übersetzt von Josef Quint. München: Hanser Verlag, 7. Auflage 1995, S. 216 . Dans les Bibles modernes, la version du verset commenté par Eckhart diffère beaucoup de la version d’Augustin : ‘Qui audit me, non confundetur: et qui operantur in me, non peccabunt. Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt’ (Eccl.. 24:30—1). La TOB porte : « Divertis ton âme, réconforte ton cœur et chasse loin de toi la tristesse », et la BJ : « Trompe tes soucis, console ton cœur ».Dans l’édition Rahlfs de la LXX (Stuttgart, 1935) : «Aime ton âme ». Dans la Vulgate (éd. R. Weber, Stuttgart, 20075) : «Miserere animae tuae placens Deo et contine et congrega cor tuum in sanctitate eius.»

iiS. Augustin. De la Trinité, 9, 2 « Quand donc, moi qui me livre à cette étude, j’aime quelque chose, je découvre trois termes: moi, la chose que j’aime et l’amour. En effet, je n’aime pas l’amour si je ne l’aime pas comme aimant; car il n’y a pas d’amour là où rien n’est aimé. Il y a donc trois choses : celui qui aime, l’objet aimé et l’amour. Mais si je n’aime que moi-même, les trois choses ne se réduisent-elles pas à deux : moi et l’amour? En effet, ce qui aime est la même chose que ce qui est aimé quand on s’aime soi-même, tout comme aimer et être aimé sont une chose unique quand on s’aime. C’est exprimer deux fois la même chose que de dire : Il s’aime et il est aimé de lui-même.. Alors aimer et être aimé se confondent, comme celui qui aime et celui qui est aimé ne font qu’un. Mais, même en ce cas, l’amour et ce qui est aimé sont choses différentes : car s’aimer soi-même, ce n’est pas l’amour, à moins que l’amour lui-même ne soit aimé. Or, autre chose est de s’aimer, autre chose d’aimer son amour. Car on n’aime l’amour qu’autant qu’il aime déjà quelque chose, puisqu’il n’y a pas d’amour là où rien n’est aimé. Ainsi donc, quand quelqu’un s’aime, il y a deux choses l’amour et ce qui est aimé; car alors ce qui aime et ce qui est aimé ne font qu’un. Il n’est donc pas absolument nécessaire de voir trois choses partout où il y a amour. Écartons ici tous les autres éléments qui constituent l’homme; pour éclaircir, autant que possible, le sujet qui nous occupe, ne voyons que notre âme.Donc, quand l’âme s’aime, elle met deux choses en évidence : l’âme et l’amour. Or, qu’est-ce que s’aimer, sinon vouloir être à sa propre disposition pour jouir de soi? Et quand ce vouloir est aussi étendu que l’être, la volonté est égale à l’âme, et l’amour égal à ce qui aime. Or, si l’amour est une substance, il est esprit et non corps, comme l’âme n’est pas corps, mais esprit. Et cependant l’amour et l’âme ne sont pas deux esprits, mais un seul esprit; ni deux essences, mais une seule; et toutefois ces deux choses : ce qui aime et l’amour, ou, si vous le voulez, ce qui est aimé et l’amour, sont une seule chose. Et ces deux expressions ont un sens relatif, car aimant se rapporte à amour, et amour à aimant. En effet, celui qui aime éprouve quelque amour, et l’amour appartient à quelqu’un qui aime. Or, les mots âme et esprit ne sont pas relatifs, mais indiquent une essence. Car l’âme et l’esprit ne sont pas âme et esprit parce qu’ils appartiennent à un homme. Abstraction faite de l’homme, — titre qui suppose l’adjonction d’un corps, — abstraction faite du corps, l’âme et l’esprit restent; mais abstraction faite de celui qui aime, l’amour disparaît, et en supprimant l’amour, on fait disparaître celui qui aime. Ainsi donc, au point de vue relatif, ce sont deux choses: mais, pris en eux-mêmes, ils sont, individuellement, esprit, et, réunis, un seul esprit; individuellement, âme, et réunis, une seule âme. »

iii« Sur la scène du texte, pas de rampe : il n’y a pas derrière le texte quelqu’un d’actif (l’écrivain) et devant lui quelqu’un de passif (le lecteur); il n’y a pas un sujet et un objet. Le texte périme les attitudes grammaticales : il est l’œil indifférencié dont parle un auteur excessif (Angélus Silesius) : ‘L’œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit’. » Roland Barthes. Le plaisir du texte. Seuil, 1973, p. 29

iv« J’ai parlé d’autres gens qui n’étaient pas si mal non plus du côté de la fonction phallique, Angelus Silesius par exemple – confondre son œil contemplatif avec l’œil dont Dieu le regarde, ça doit bien à force, faire partie de la jouissance perverse. » Jacques Lacan, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 70-71.

vHenry Corbin. En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques. Tome 3. Gallimard, 1972, p. 80

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.