Parmi les philosophes contemporains de l’esprit, on trouve de tout. Des matérialistes, des dualistes, des panpsychistes, des mentalistes et même des idéalistes. Il y en a qui croient au succès final de la science en matière d’explication du monde, et qui se font en conséquence une religion du matérialisme et qui l’applique à tout, y compris à l’esprit. Il y en a qui prennent enfin conscience de l’existence d’un « problème difficile » de la conscience et qui, constatant le fossé entre la physique et la conscience, adhérent au dualisme, ce qui revient à penser que la matière et la conscience sont deux substances séparées, mais toutes deux fondamentales. Il y en a qui constatent l’insondabilité de la matière, et qui se rendent compte que la science révèle tout au plus certains aspects structurels de la matière mais aucunement sa nature sous-jacente; ils en déduisent que cette nature immanente de la matière pourrait être l’un des fondements de la conscience, ce qui revient à formuler une thèse panpsychiste. Il y a ceux qui ne croient en rien d’autre qu’en leur propre conscience, ce qui les amène à penser que le monde physique est lui aussi entièrement constitué de conscience, thèse correspondant à une forme d’idéalisme. Il y a aussi des théoriciens, qui tout au long de leur carrière, épousent successivement ces divers points de vue, pour finir par les remettre en question, soit de façon semi-ironique, comme David Chalmers, soit de façon désenchantée… Pour ma part, je possède d’autres convictions, et je me plais à suivre certaines intuitions.

L’idéalisme, au sens large, est une « philosophie » compatible avec l’idée selon laquelle l’univers est fondamentalement « mental » ou « psychique ». Les faits concrets, « réels », n’ont pas d’existence en soi, mais sont fondés sur des réalités mentales. Il s’agit là, indéniablement, d’une thèse « métaphysique » se voulant totalement, et globalement explicative. Assez paradoxalement, elle est en fait analogue selon moi à la thèse opposée, strictement matérialiste, ou « physicaliste », selon laquelle l’univers est fondamentalement « matériel » ou « physique ». Le matérialisme s’appuie sur l’idée que tous les faits concrets sont fondés sur des réalités physiques. La seule différence entre les deux thèses (l’idéaliste et la matérialiste), est que l’une ramène tout au « mental » et l’autre réduit tout au « physique », ce qui d’une certaine façon ne fait qu’opposer un mot à un autre mot, censé être son « contraire », mais sans changer le paradigme même de la nature de la réalité.

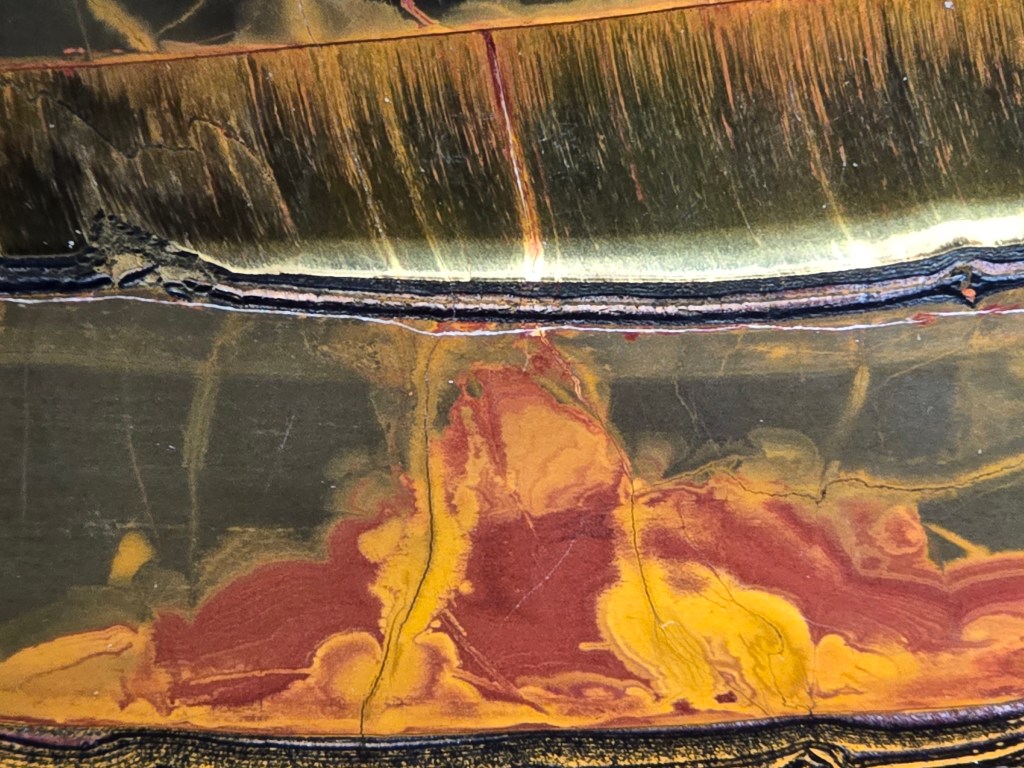

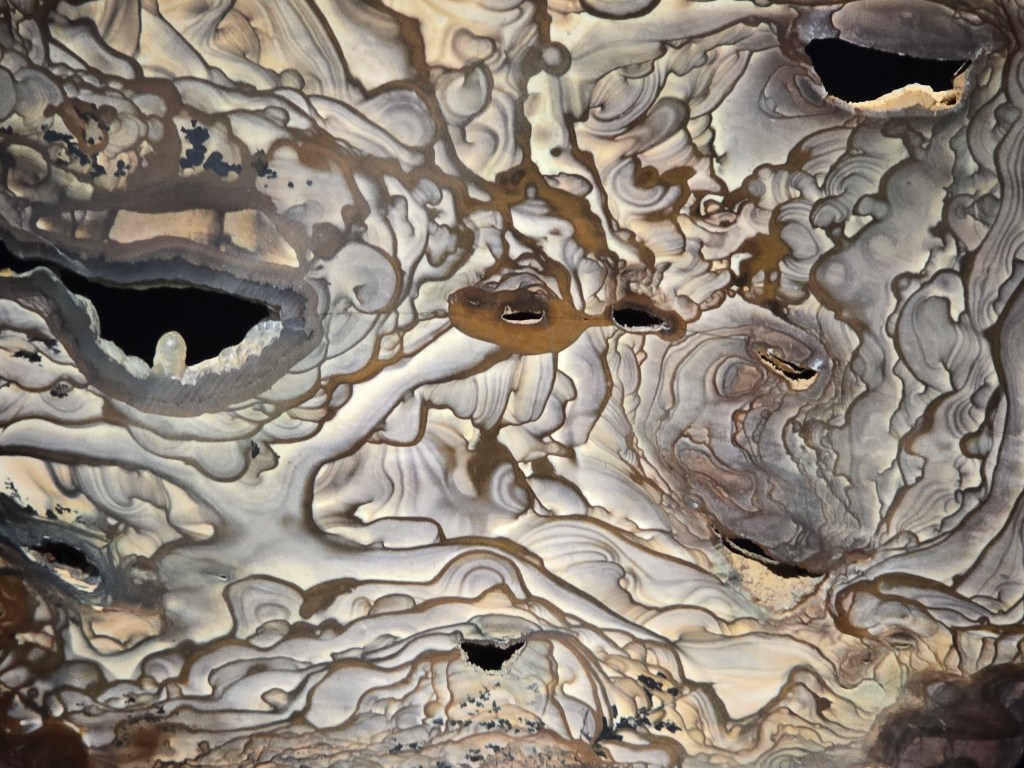

Bien entendu, l’idéalisme et le matérialisme ne sont ni monolithiques ni statiques, il en existe de nombreuses variations, dont les points de vue divers convergent parfois partiellement. Par exemple, il existe des versions panpsychistes de l’idéalisme dans lesquelles les entités microphysiques fondamentales sont dotées de formes de proto-conscience, et pour lesquelles la matière se « réalise » par les relations, les entrelacements et les intrications entre ces myriades de proto-consciences. Il existe également des versions cosmo-psychistes de l’idéalisme dans lesquelles c’est l’univers tout entier qui est « conscient ». Certes ce que l’on pourrait appeler la « cosmo-conscience » n’a sans doute rien à voir avec conscience habituelle, celle qui nous croyons bien connaître, la « conscience » que le moi humain a de soi-même. Il s’agit peut-être d’une pré-conscience ou d’une post-inconscience, pour lesquelles les états physiques complexes du cosmos (comme le Big Bang, l’existence des super-amas galactiques, des nébuleuses, des trous noirs, du vide quantique, de l’énergie sombre, de la matière noire, etc.) équivalent à des formes diffractées de cosmo-consience ou plutôt de « cosminconscience ». Ce sont les champs (gravitationnels, quantiques, électromagnétiques) baignant le cosmos qui représentent le mieux l’idée que l’on peut se faire de la cosmo-conscience en acte.

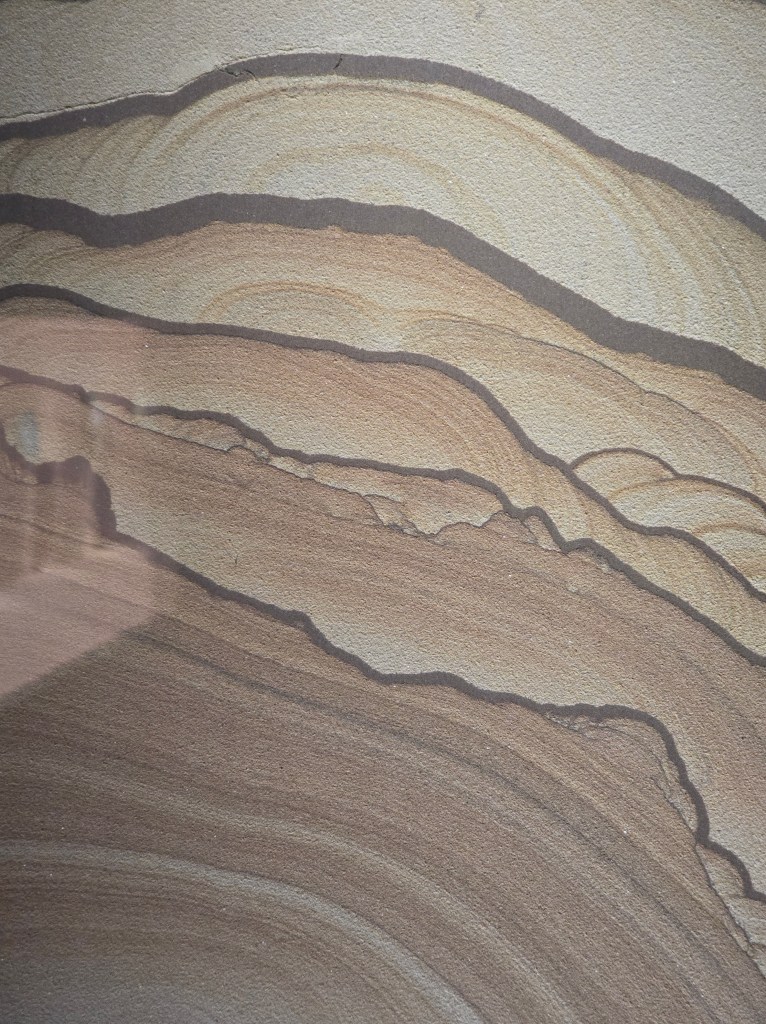

Ce qui est certain c’est que le monde physique existe réellement, indépendamment de nos observations ou de nos théories à son sujet. Il est aussi avéré que la nature profonde, l’essence de son existence même nous est absolument et parfaitement inconnue. Tout ce qu’on peut en dire c’est que cette essence élusive, inconnue, est aussi en puissance extrêmement surprenante. Et elle n’a pas fini de nous étonner…

La taxonomie traditionnelle des différentes sortes d’idéalismes distingue l’idéalisme subjectif, l’idéalisme objectif, l’idéalisme transcendantal et l’idéalisme absolu. Ces variétés d’idéalisme n’ont pas de définitions standard, mais on peut en pratique les caractériser par leurs partisans les plus connus, respectivement Berkeley, Schelling, Kant et Hegel. L’idéalisme transcendantal de Kant est parfois qualifié d’idéalisme épistémologique : il est tout au plus idéaliste en ce qui concerne le domaine phénoménal connaissable, mais pas le domaine nouménal qui, selon Kant, reste absolument inconnaissable. L’idéalisme absolu de Hegel est généralement associé à un certain nombre de doctrines concernant les liens entre la téléologie et la raison. Quant à la différence entre l’idéalisme subjectif et objectif, voilà ce qu’on peut en dire: il est « subjectif » de dire que la réalité est constituée par la façon dont les choses apparaissent en elle, et il est « objectif » de penser qu’elle a une nature mentale qui est extérieure à la façon dont les choses apparaissent.

On peut encore introduire une distinction supplémentaire entre micro-idéalisme, macro-idéalisme et idéalisme cosmique. Le micro-idéalisme est la thèse selon laquelle la réalité est fondée sur des entités microscopiques fondamentales (telles que les quarks, les électrons et les photons), censées être dotées de formes de conscience ou plutôt de proto-conscience. La philosophie de Leibniz avec ses monades a pu être associée à certains aspects du micro-idéalisme.

Le macro-idéalisme dispose que la réalité concrète est fondée sur des entités vivantes de taille plus macroscopique que les quarks ou les photons, telles que les êtres humains ainsi que les animaux non humains. Des philosophes comme Berkeley et même des empiristes tels que Hume et Mill ont pu être qualifiés de macro-idéalistes. La question qui vient alors à l’esprit est la suivante : comment les états mentaux des humains et des autres animaux fondent-ils les faits et les réalités du monde physique ? Pour y répondre, un contemporain, Giulio Tononi affirme que seule la conscience a en réalité une existence intrinsèque; tout ce que l’on nomme la « réalité » en découle et se fonde sur elle. Sans la conscience rien n’existe à proprement parler. L’argument vaut ce qu’il vaut. Il revient à dire, de façon quelque peu tautologique, que seul ce à quoi la conscience accorde une réalité possède une réalité consciemment posée comme telle. Ce qui ne nous avance guère.

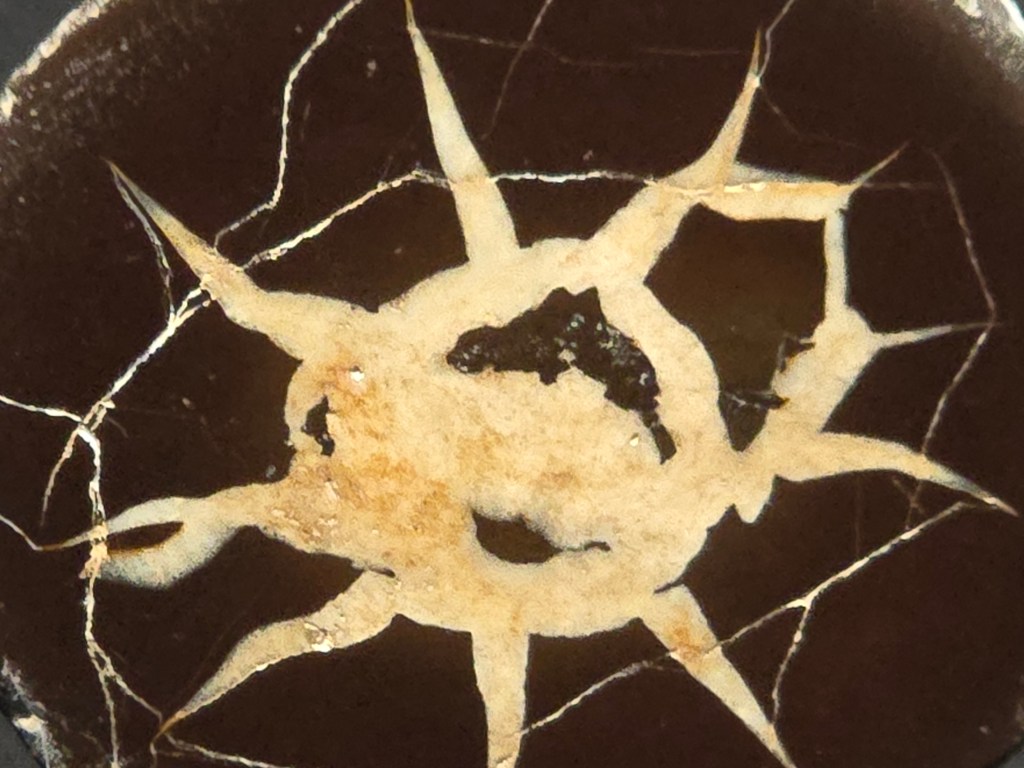

Enfin, selon l’idéalisme cosmique, l’univers tout entier est fondé sur une entité cosmique, dont la substance ultime serait purement « mentale i« . Dans cette vue, c’est le cosmos dans son ensemble qui est assimilé à une sorte d' »esprit », ou bien c’est une entité méta-cosmique, cause et fondement de toutes choses, telle qu’une divinité créatrice par exemple, qui représente cet « esprit », et l’incarne dans l’univers, si l’on peut le dire ainsi, soit de manière transcendante, soit de manière immanente.

Des penseurs idéalistes du 19e siècle (tels que Fichte, Hegel, Schelling) pourraient relever de l’idéalisme cosmique, et, bien avant eux, il faudrait évidemment rappeler que c’était déjà la thèse des idéalistes hindous et bouddhistes (écoles Advaita Vedanta et Yogacara). Le problème pour l’idéalisme cosmique est d’expliquer comment un sujet conscient, cosmique ou divin, peut « constituer » ou « créer » des sujets conscients humains ordinaires. Certes l’argument de l’omnipotence (divine) peut sembler apporter une réponse, mais il n’est en tout cas pas facile de comprendre comment de « petites consciences » individuelles, singulières, mais microscopiques à l’échelle du cosmos, peuvent émerger d’une conscience cosmique globale et absolue, et surtout d’expliquer pour quelle raison et à quelles fins. Certains arguent que le sujet cosmique subirait une sorte de fragmentation cognitive, et qu’il se dissocierait en différents éléments, selon divers modes et apparences. Il a même été proposé d’y voir une analogie avec le trouble dissociatif de l’identité (TDI) : en effet, chaque sujet conscient individuel serait un « alter ego » du sujet cosmique ii , un parmi des myriades personnalités multiples.

Dans ce court article, je me contenterai de constater qu’aucune des thèses recensées ci-dessus ne me convient vraiment. Bien entendu la thèse matérialiste me paraît confondante de myopie et d’inculture. Mais les thèse idéalistes, qu’elles soient « micro-« , « macro- » ou « cosmique », ne me conviennent pas non plus. Pourquoi? Parce qu’elles ont toutes un relent d’anthropomorphisme. Et vu l’état du monde actuel, et notamment la stupéfiante bêtise de ses dirigeants les plus en vue, bêtise exacerbée par leur ignominie et leur cruauté, et par un aveuglement qui confine à la cataracte et à la cécité terminale, je ne fais confiance en rien de ce qui peut émaner de cerveaux humains pour penser le divin. Je n’ai encore rien lu qui me satisfasse sur la question du problème corps-esprit et moins encore sur la nature de la relation entre le cosmos et son fondement ontologique. Mais j’ai une sorte d’intuition à ce sujet. Elle est en lien avec la nature profonde de la poésie. Ce sera pour un autre blog.

_______________

iCf. L’affirmation de Richard Conn Henry que « l’Univers est entièrement mental » (“The Universe is entirely mental”) dans son essai,The Mental Universe. Nature 436: 29, 2005

iiCf. Bernardo Kastrup. « A universal mind is the sole ontological primitive underlying all reality. Physical systems consist of dissociated segments of this universal mind, which can observe and be observed by each other. The dissociated segments comprise alters immersed in mind-at-large. Alters have internal states r, which are quantum superposition states. Mind-at-large has state ψ, which is also a quantum superposition state. Alters interact with mind-at-large through mental impingement across their respective dissociative boundaries. This interaction is a quantum observation that creates the physical world of the alter and causes ψ to become correlated with the alter’s state. » [Un esprit universel est la seule primitive ontologique sous-jacente à toute réalité. Les systèmes physiques sont constitués de segments dissociés de cet esprit universel, qui peuvent s’observer et être observés les uns par les autres. Les segments dissociés comprennent des alter ego immergés dans l’esprit universel. Les alter ego ont des états internes r, qui sont des états de superposition quantique. L’esprit global a un état ψ, qui est également un état de superposition quantique. Les alter ego interagissent avec l’esprit global par le biais d’un impact mental à travers leurs frontières dissociatives respectives. Cette interaction est une observation quantique qui crée le monde physique de l’alter ego et fait en sorte que ψ devienne corrélé à l’état de l’alter ego.] Making Sense of the Mental Universe. Philosophy and Cosmology. Volume 19, 2017

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.