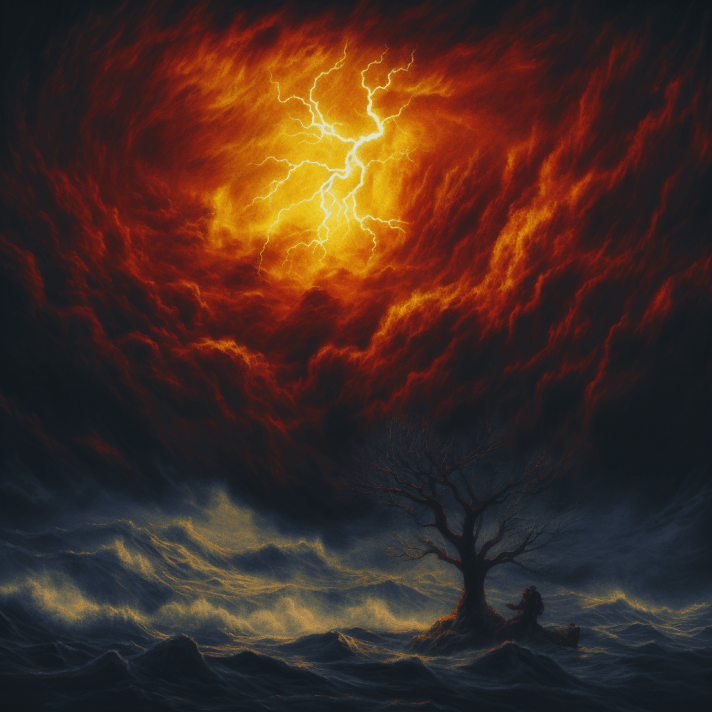

En prononçant l’un des « noms » de la Divinité, ou en désignant quelques-uns de ses attributs, que croit-on avoir saisi ? Il en est tant d’autres, une infinité sans doute, parfaitement imprononçables, en quelque langue que ce soit. On met des mots sur ce que l’on ne comprend en rien. Comment s’en étonner ? On ne se comprend déjà pas soi-même. On ne sait pas encore ce qui est caché au plus profond de son propre esprit. Quelle intelligence peut-on donc avoir à propos de ce que tel ou tel a pu voir et même comprendre, lors de telle ou telle extase, par grâce advenue, mais qui reste absolument hors de toute vision partagée et de toute compréhension commune. On dit, cependant, que l’extatique reçoit dans l’extase la révélation de sa liberté infinie. En l’admettant, cette révélation est-elle communicable ? L’extase, dès l’origine, se définit comme une « sortie » du corps, et une entrée dans des mondes autres. Peut-être même, après un long voyage, est-elle une présentation de l’âme devant le mur du mystère. Il n’est pas question alors de se contenter de quelque « enthousiasme », au sens de l’étymologie grecque (la pénétration « dans » le Dieu). La muraille est considérable, les fosses profondes. Ce que l’on lit parfois à ce sujet, la « respiration du souffle incandescent », ou « l’union d’amour avec l’amour même », sont des métaphores approximatives, des images de circonstance. Mais il faut encore des mots et des tropes, quoique imprécis et vaporeux, pour évoquer l’ineffable, sinon pour en saisir l’essence. Des extatiques ont dit leur impression d’avoir été « créés à nouveau ». Une nouvelle naissance. L’ascension de l’âme vers la Divinité, la fusion en elle. A la vérité, ce ne sont encore que des représentations, des figures de style. Elles ne décrivent en réalité que des commencements, non des fins, tout comme la naissance, l’ascension, la fusion : ce ne sont que de simples coups, au commencement de la pièce, dans le théâtre des temps, avant même que le rideau ne soit levé, et que les murmures se soient tus. Il a été dit aussi que l’extase, quoique par nature ineffable, est l’expérience de se voir devenir une « unité » au sein de laquelle ne pénètre plus de « dualité ». D’un point de vue critique, le un, le deux, paraissent pourtant des métaphores assez pauvres en sens. Certes, Pythagore, Parménide, Platon etc. furent nombreux à parler (philosophiquement) de l’Un. Il y a par exemple l’Un qui « est », mais qui n’est pas l’Un qui est « un », etc. Il est curieux de voir l’Un être la source de de multiples discours. Et une fois lancés, on ne s’arrête plus. Ainsi, de l’Un qui est et qui est aussi un, on peut aisément déduire, par différentes méthodes, le Deux, puis le Nombre, et l’Infini même. De là on induit une forme de transcendance des nombres. Par exemple, le nombre π est dit être (mathématiquement) « transcendant ». Il est aussi, en un sens, infini, au moins par la suite de ses décimales. Mais foin des mathématiques. Revenons à la philosophie, en prenant garde à la sophistique. Dire que la dualité est séparée de l’unité, et qu’elle n’y pénètre pas, c’est à la fois, selon diverses perspectives, une évidence, une incongruité et un blasphème. On pourrait aussi dire que seul celui qui est parfaitement uni peut comprendre le désuni, et l’unir à lui. Pour penser cela, il faut savoir cependant que celui qui est parfaitement uni est, en lui-même, moins une unité froide qu’un feu dévorant. Quand ce feu prend dans l’âme, il faut dire comment il fait traverser les mondes, comment avec lui l’on survole les origines et les fins, comment l’on gravit les cimes, comment l’on dépasse les nuits et les jours. Dans ces flammes-là, on goûte ce qui n’était pas encore, on voit ce qui n’existait pas, on comprend tous les livres, passés et à venir, on descend au fond de ce qui est sans fond, on voit l’âme nue, sans amour, l’esprit nu, sans forme, la nature nue, sans être. On va jusqu’au seuil des portes les plus profondes, noyées dans une lumière adamantine, et l’on sait que leur épaisseur se tait. Il y a un temps pour tout, et c’est pour cette raison que l’on peut parfois en témoigner. Les forces, obscures ou éclatantes, les convolutions cosmiques, les champs des mondes, il faut songer à leur puissance, à leur finalité, à leur raison d’être. Alors seulement, l’on pourra mesurer l’inanité des équations, les limites de la raison, et les comparer à la multiplicité des singularités.

En s’élevant à sa propre multiplicité, sidéré par d’élusives unicités, le Moi, résolument extatique, absolument libéré, sans peur, se sépare du langage et de la mémoire ‒ mais pas de l’intelligence ni de la souvenance. Je n’ai guère ici de goût pour ciseler des phrases audacieuse, ou des vers aux rimes internes, je ne cherche pas l’extravagance des mystères. Je ne prétends pas escalader des Olympes embouteillées, je ne cherche pas à entasser métaphore sur métaphore, pour en faire des monticules de parole, je ne cherche pas à surmonter les sommets inaccessibles de l’impensable. Je me contente de ce petit (et multiple) Moi, que je connais un peu, avec ses caves immenses et sombres, ses voûtes humides, ses soleils tardifs. Ce Moi pourrait, devant sa fin même, citer Hiérothéos, dont les paroles furent rapportées par un certain Syrien, nommé Étienne Bar Soudaïlii : « Il me semble convenable d’exprimer sans paroles et de comprendre sans reconnaissance ce qui est au-delà des paroles et de la reconnaissance ; je n’entends par là rien d’autre que le silence secret et le repos mystique qui détruit la conscience et dissout les formes. Cherche donc, dans le silence et le secret, cette union parfaite et originelle avec le bien primitif et essentiel. » Les rieurs diront : pourquoi écrire ou parler, alors, si le silence et le secret doivent être posés en préalable ? Parce que, répondrai-je, au regard de la multiplicité essentielle dont le Moi se constitue, le silence et le rire, le secret et le dévoilement, la parole et la mutité, sont autant de moments vers l’avant, et cela sans limites de temps ni de possibilités. Ni la multiplicité ni l’unité ne sont menacées par l’Autre ou le Même, elles sont elles-mêmes des catégories dont on n’aperçoit pas les limites. L’unité du Moi et du Monde se révèle sans limite, de par toutes les multiplicités qu’ils engendrent. Cette unité, d’ailleurs, si elle est absolue, il faut comprendre qu’elle est aussi solitude, absolue solitude : elle est « la solitude de celui qui est sans limitesii ». Le Moi est sans limites, et, dans cette infinie absence de limites, il ne peut s’unifier ni avec les autres, ni avec les mondes, ni avec l’Autre même. Dans sa solitude, il n’a en essence rien de commun avec eux. Il n’y a pas de communauté possible de nature entre son propre état « sans limites » et ce qui, en l’Autre aussi, se trouve être « sans limites ». Ce qui est sans limite est sans commune mesure, et donc sans commun langage. L’on tient en effet pour admis que le langage, par définition et en pratique, est ce qui permet de « communiquer », de « mettre en commun ». Si le langage humain s’est développé en fonction des besoins de communautés humaines, il ne permet de ne décrire que ce qui est commun, non ce qui est singulier. Comment dire avec des mots communs ce qui est le plus personnel, le plus unique, le plus idiosyncrasique ? L’expérience de l’extase, par exemple, celle qui a été rapportée maintes fois, au long des millénaires, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, représente une sorte d’héritage collectif, une souvenance immanente, et elle est en cela « commune », parce qu’elle est peut-être même inscrite profondément dans l’ADN humain. Pourtant elle n’est jamais elle-même, en tant que telle, une expérience commune ou collective. Elle ne peut jamais être qu’absolument personnelle, singulière, unique, et in fine silencieuse. Dans un texte adressé à des mystes, destinés à faire l’expérience de l’extase, il est dit, pour les préparer : « Tu verras d’abord comme les dieux te regardent et se ruent vers toi. Mais toi, pose aussitôt l’index sur tes lèvres et dis : Silence, silence, silence, ‒ symbole du Dieu vivant et impérissable ‒ protège-moi, silence ! » Le silence est un symbole protecteur. Pourquoi ? En restant silencieux devant le Divin, on peut encore penser qu’il viendra peut-être établir en nous sa demeure. Mais si nous disons à haute voix : « Seigneur, Seigneur », il est sûr que nous l’avons déjà perdu. Parole de sagesse ancienne ! Les véritables extases, aucune langue ne peuvent les effleurer ; elles constituent un trésor commun à toute l’humanité, mais on ne peut rien en dire, en réalité. Le silence et l’obscurité devraient régner dans ce temple-là. D’innombrables documents écrits, pourtant, témoignent de la variété des occurrences et des expérience extatiques en multipliant les mots et les images. Ils ont été produits par des être humains, certes gratifiés de l’expérience la plus haute qui soit dans ce bas-monde, mais qui n’ont pas supporté leur solitude vis-à-vis de l’indicible, de l’ineffable. Ils sont redescendus de leur solitude la plus élevée, la plus absolue, vers un monde fini, où les paroles se multiplient, où fourmillent les échanges et les chaînes. L’Illimité ne se peut dire ; comme il n’a pas en soi de limites, tout mot déjà le contraint, tout concept l’érafle, et toute figure le défigure. Dans l’Illimité, on ne trouve pas d’« un », de « deux », de « trois », ni de multiplicité ; on n’y rencontre pas non plus de Toi, de Moi, de Lui, d’Eux ou de Nous. Dès que l’on profère un mot à son sujet, on retombe dans le marécage du langage, avec ses rimes riches et ses rythmes pauvres. Avec des mots, on ne peut dire l’autre de la chose même. L’extatique continue, malgré tout, de vouloir dire, malgré les impuissances et les balbutiements. Il veut recréer, avec des mots, une sorte de souvenance, une trace mémorielle, de ce qu’il a vécu en un temps et en un lieu. Il veut transformer cette unité jadis entrevue, puis laissée à son impossibilité, en une possible unité des autres multiplicités qui, elles, abondent en tous temps et tous lieux.

L’extase, donc, n’est pas seulement l’irruption d’un inouï qui terrasse, qui abat, qui élève et qui émeut. Elle est, d’abord et surtout, une première expérience de l’approche, un début de compagnonnage avec l’abîme. Il faut l’avoir vu, cet abysse, au moins une fois dans une courte vie, pour prendre toute l’infinie mesure de l’océan des mondes, et pour commencer d’en percevoir la sourde rumeur.

_______________________________

iA moins qu’il n’en fut lui-même l’auteur, comme le laisse entendre Wikipédia : « Hiérothée, selon la tradition, était comme Denys l’Aréopagite l’un des neuf membres de l’Aréopage devant lesquels saint Paul prononça un discours (Actes, 17:19-34, texte qui ne le mentionne pas). Converti comme Denys, il serait devenu le premier évêque d’Athènes, et Denys aurait été son successeur. Le Livre de saint Hiérothée est à l’origine un pseudépigraphe à rapprocher des traités du Pseudo-Denys l’Aréopagite, mais dénoncé bien avant du fait du caractère très hétérodoxe de sa doctrine. Dès le début du IXe siècle, l’évêque jacobite Jean de Dara, dans son commentaire sur le traité pseudo-dionysien La hiérarchie céleste, affirme que l’auteur du livre n’est pas saint Hiérothée, mais Étienne Bar Soudaïli, identification reprise ensuite, notamment, par Bar-Hebraeus. »

iiMartin Buber. Confessions extatiques. Trad. Jean Malaplate, Paris, 1995, p. 20

En savoir plus sur Metaxu. Le blog de Philippe Quéau

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.